適切なコネクタで、放射EMIと伝導EMIの両方を抑制

電磁妨害(EMI)は、多くのシステム設計において煩わしく、かつ避けられない現実です。この現象は広範囲に広がり、悪影響を及ぼし、動作周波数が増加するにつれてその影響は悪化します。EMIは空気を通して放射されることもあれば、信号ラインやパワーラインを通して伝導されることもあります。その後、信号ラインやパワーラインは、EMIを回路に導入したり、アンテナとして機能してEMIを伝送したりします。

製品がEMI(「加害者」)を伝導または放射する場合、近隣のシステムの機能を妨害し、規制順守テストに不合格となり、市場から排除される可能性があります。 対照的に、製品がEMIの意図的または非意図的な受信者(「被害者」)という逆の役割を担う場合、説明できない断続的な故障、不具合、不整合が発生する可能性があります。

これらの問題は、航空機や病院などの生命にかかわるものから、生産ラインのようなコストがかかるもの、さらには私のワイヤレス自転車速度計のような軽妙なものまで多岐にわたります。速度計は432メガヘルツ(MHz)帯で動作し、孤立した住宅と、20キロボルト(kV)の架空線がある近くのアムトラック線路間の100ヤードの道路区間で、なぜか65から85マイル毎時(MPH)を表示し続けます。

EMIの影響を最小限に抑える方法

EMIの発生源やその影響を低減または排除することは、シンプルであると同時に難しいことでもあります。 基本的な手順には、適切な接地、徹底したシールド、適切なバイパス、そしてもちろんフィルタの使用が含まれます。それらの手順以外に、多くの場合「80/20の法則」が当てはまります。つまり、80%を排除するには20%の労力しかかかりませんが、残りの20%を排除するには80%の労力がかかることがあります。

コネクタプラグやレセプタクルに必要な隙間など、エンクロージャの隙間からはEMIエネルギーが双方向に通過する可能性があります。ただし、EMIが放射エネルギーのみに起因する場合、シールドコネクタで問題を解決できます。

この問題は数十年前に、同軸ケーブルと従来のSO-239およびPL-259のメス・オスコネクタ、ならびにBNCシリーズを導入することで解決されました。しかし、これらの完全シールド型RFコネクタは、1つのコネクタにつき1つの信号しかサポートできず、DC電源やRF以外の信号には適していません。

良い代替案としては、通信リンクやその他のインターフェースでかつて主流だったコネクタタイプを使用することです。具体的には、Molexなどから提供されているD-Subコネクタ(図1)があります。USBやパラレルポートが登場する以前、エンジニアや多くの消費者は、この9ピンコネクタ(DB-9と呼ばれる)をRS-232シリアルプロトコルの相互接続として使用していました。

図1:広く使用されている堅牢なD-Subコネクタおよびアダプタシリーズは、コンタクト極数、電気定格、EMIフィルタリング帯域幅、物理的終端の幅広いバリエーションを提供しています。Piフィルタは伝導性EMIに対応しています。(画像提供:Molex)

図1:広く使用されている堅牢なD-Subコネクタおよびアダプタシリーズは、コンタクト極数、電気定格、EMIフィルタリング帯域幅、物理的終端の幅広いバリエーションを提供しています。Piフィルタは伝導性EMIに対応しています。(画像提供:Molex)

USBとEthernetがRS-232の役割をほぼ引き継いだため、RS-232プロトコルは現在、主にレガシーシステムで採用されており、新しい設計ではほとんど使用されなくなりました。しかし、D-Subコネクタは依然として使用されています。その根強い人気には多くの理由があります。

- 隙間のないメタルオンメタル設計により、ワイヤを100%シールドします。

- 機械的に頑丈で、ポストとジャックネジを使用することで、嵌合ペア間を確実にロックすることができます。

- 9、15、25、37、50コンタクトのバージョンがあります。

- はんだカップ、ストレートまたは直角プリント回路基板ピンなど、幅広い終端オプションが用意されています。

シールドだけでは不十分な場合

D-Subコネクタのシールドは、放射されるEMIエネルギーの問題を解決しますが、伝導されるEMIの問題は解決しません。そこで、MolexのEMIフィルタ付き高性能D-Sub Piアダプタおよびコネクタファミリ(図1)が有効なソリューションとなります。

これらのコネクタは、コンタクトにEMIフィルタを内蔵しているため、プリント基板上に追加のスペースや部品を必要としません。接地ラインと絶縁ラインが同じコネクタ内にあるため、さらにスペースを節約できます。これらの製品は、デザインインオプションに対応する多様な機械的構成と終端で入手できます。

統合型フィルタは、伝導EMIがコネクタペアを通過するのを防ぎ、航空機のエンジン制御、機上無線機、画像処理装置、加工装置、その他多くのアプリケーションなどの重要な状況におけるEMIを減衰させます。

アダプタとコネクタの主な特徴は以下の通りです。

- 構造:一体型ダイカストシェルと完全はんだ付けされた内部構造は、機械的・電気的性能を強化し、高振動環境での故障を防ぎます。 これらのコネクタはM24308(MIL-DTL-24308)規格に準拠しています。ガラス充填ポリエステル製ボディは、UL 94 V-0難燃性規格にも適合しています。

- 電気的耐久性:これらのコネクタは、航空機搭載機器の環境試験におけるDO-160レベルIVまでの雷およびAC過渡環境条件に耐えることができます。

- 電気的フィルタリング:3要素のPi構成(コンデンサ、インダクタ、コンデンサ)を使用して、フィルタはパワーラインや信号ラインの高周波ノイズを吸収します。その急峻な減衰傾度は、広帯域EMIの抑制をサポートします。

- フィードスルーコンデンサ:相互接続ポイントでの不要な信号伝達を防止するため、フィードスルーコンデンサはグランドへの低インピーダンス経路を提供します。 これらは、特にシールドエンクロージャにおいて、従来のコンデンサでは不十分であった、伝導エミッションを効果的に低減します。

- 誘導素子(フェライト、トロイド):これらの素子は高周波エネルギーを吸収し、熱として放散することで、意図しない結合を最小限に抑えます。

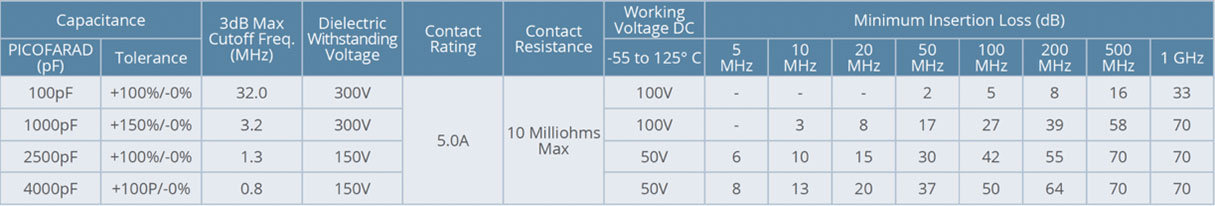

EMIフィルタリングのカットオフ周波数は、ユーザーによって選択されます。これは、これらのコネクタが、広範囲の静電容量、カットオフ周波数、関連する挿入損失を備えて提供されているためです(図2)。

図2:EMIフィルタ付き高性能D-Sub Piアダプタとコネクタのユーザーは、アプリケーションの要件に合わせてさまざまなパラメータから選択できます。(画像提供:Molex)

図2:EMIフィルタ付き高性能D-Sub Piアダプタとコネクタのユーザーは、アプリケーションの要件に合わせてさまざまなパラメータから選択できます。(画像提供:Molex)

コンタクトの最大抵抗値は10ミリオーム(mΩ)で、最大5アンペア(A)(RF電流0.3A)まで対応可能です。動作電圧定格はモデルにより50ボルトまたは100ボルトです。

多くのオプションから2例を紹介

特定のコンタクト極数、カットオフ周波数、取り付けオプションに対する設計者のニーズを満たすために、このMolexファミリは、9~50のコンタクト極数、複数の静電容量値、さまざまな終端タイプにまたがるコネクタとアダプタを提供します。

たとえば、0732843041(図3、左)は、100~4000ピコファラッド(pF)の容量オプションと、ワイヤを直接取り付けるように設計されたはんだカップ終端を備えた9コンタクトのメスソケットコネクタです。別のオプションとして、0732840290(図3、右)があります。これは、同じ容量オプションを備えた25コンタクトのオスプラグコネクタで、プリント基板への直接はんだ付け用に2列の直角ピン終端を備えています。

図3:9コンタクトの0732843041メスソケットコネクタ(左)には、個々のワイヤを取り付けるためのはんだカップがあります。0732840290は25コンタクトのオスプラグコネクタ(右)で、プリント基板へのはんだ付け用に2列の直角ピン終端を備えています。(画像提供:Molex)

図3:9コンタクトの0732843041メスソケットコネクタ(左)には、個々のワイヤを取り付けるためのはんだカップがあります。0732840290は25コンタクトのオスプラグコネクタ(右)で、プリント基板へのはんだ付け用に2列の直角ピン終端を備えています。(画像提供:Molex)

まとめ

経験豊富なエンジニアは、コネクタが他の能動部品や受動部品と同様に製品の成功に不可欠であることを知っています。 MolexのEMIフィルタ付き高性能D-Sub Piアダプタとコネクタは、単に導通を提供するだけではありません。 これらの製品は、放射EMIと伝導EMIを大幅に減衰させることができます。そうすることで、設計の不確実性と、EMIによる不測の事態を軽減することができます。

関連コンテンツ

1:コネクタの基礎

https://www.digikey.jp/ja/blog/basics-of-connectors

2:EMIとRFIの抑制

https://www.digikey.jp/ja/maker/blogs/2024/taming-emi-and-rfi

3:EMCとEMIとは何か?

https://www.digikey.jp/ja/blog/what-are-emc-and-emi

4:電源のEMI/EMC測定への入門 - 第1部:伝導EMI

https://www.digikey.jp/ja/blog/an-introduction-to-emi-and-emc-measurement-of-power-supplies-part-1

5:電源のEMI/EMC測定への入門 - 第2部:放射EMI

https://www.digikey.jp/ja/blog/an-intro-to-emi-and-emc-measurement-of-power-supplies-pt-2

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum