はんだ付けの学習のすすめ

いつも驚くのは、最近出会う若い電子技術者の中に、はんだ付けができる人がほとんどいないことです。中傷したいわけではありません(悪口を投げかけようにも、今の私の肩では昔ほど投げられません)。ただ、電子システムを設計したり、それらのシステムを根幹的なレベルで扱ったりする人(すなわちエンドユーザーではない人)が、ジャンパワイヤの追加や不良部品の交換のためにはんだごてを使用できないという考えは、私には理解できません。

独力で苦労して学んだこと

はんだ付けは上手な方だと自負していますが、その技術の習得にはかなりの時間と労力を要しました。フィンセント・ファン・ゴッホと自分を比較するのはおこがましいのですが、これだけは言わせてください。彼はひまわりの絵を描くことを、私ははんだ付けを、2人ともほとんど独学で学んだのです。

私がはんだ付けを始めたのは、1969年というはるか遠い昔のことです。当時、12歳の私のために、両親が電子機器や無線に関する趣味の月刊誌をいくつか購読してくれました。毎月初め、学校が終わるとすぐ、私は道の先にある小さな商店街の日用雑貨店に駆けつけ、新しい号が届いていないかどうかを確かめました。いずれかの雑誌が届いていると、店の外の壁にもたれて座り、自分でも作れる何か小さなものはないかと記事に目を通しました。それから、数マイル先の最寄りの電器店に必要な部品を買いに行くのでした。

当時使用していたはんだごてをどこで手に入れたかはもう覚えていませんが、皆さんが考えているようなものでなかったことは確かです。それには、木製のハンドルがあり、その中心に1/4インチの金属シャフトが付いていました。シャフトの末端にあるチップは、直径約1インチ、長さ2インチの金属製のシリンダで、先端が円錐形になっていました。私は台所のガスコンロのリングに金属の端を当てて真っ赤に光るまで熱してから、階段を駆け上がって自室に行き、はんだごてが冷えて使えなくなる前にできるだけ多くの接合部をはんだ付けしました。

驚くことでもないでしょうが、はんだ接合部の不濡れがかなり多く起きました。これは、汚れ(接合部の片側または両側の酸化膜など)や熱不足により、はんだが正常に流れない場合に起こります。その結果、一見接合されているように見えても、実際には開回路であったり、高抵抗の接続であったり、最悪の場合には断続的接続であったりする場合があります。

この奇異なはんだごてを使用した際の別の問題は、はんだが飛び散って、取り組んでいたプロジェクトの小さなストリップボード上の隣接するトラック間で短絡が発生してしまうことでした。これらの一部は髪の毛のように細く、拡大鏡なしでは検出しにくいものもありました。良い面を挙げれば、このすべての結果として、自分の回路のデバッグや故障の発見に関して、マイペース(「自己誘発」の方が適切かもしれません)で多くのトレーニングができたことです。この経験は、その後何年かして大いに役立ちました。

もっと簡単に学べる方法

はんだ付けの方法を学びたい場合、最初に必要となるのは、はんだごてとはんだです。次に必要となるのは、はんだ付けの対象となるものです。実際のところ、自分が何をしているのか分かっている人から少し教えてもらえれば、時間を大幅に節約できます。しかし、それが叶わなくても、DigiKeyの「はんだ付けの方法」や「スルーホール部品のはんだ付け方法」の動画など、インターネット上にはたくさんのチュートリアルや入門ビデオ、その他のリソースがあります。

はんだごてといっても、多くの選択肢があります。ちょっとした作業には、SparkFun ElectronicsのTOL-14456はんだごてのようなスタンドアロンデバイスをしばしば使用します。はんだ付けを多用するような大掛かりな作業では、通常、はんだ付けステーションを利用します。初心者は、SRA Soldering ProductsのAO469はんだ付けステーションのようなもので始めるのがよいでしょう(図1)。

図1:AO469は、速効性のあるPTCセラミックヒータを搭載した高性能はんだごてで、初心者にも、高度なはんだ付けにも適しています。チップとヒータが分離した設計のため、チップの交換が容易です。(画像提供:SRA Soldering Products)

図1:AO469は、速効性のあるPTCセラミックヒータを搭載した高性能はんだごてで、初心者にも、高度なはんだ付けにも適しています。チップとヒータが分離した設計のため、チップの交換が容易です。(画像提供:SRA Soldering Products)

次に必要となるのは、はんだです。私は、錫60%、鉛40%の割合(そのため通常60/40と表示)で作られた伝統的な錫鉛はんだを使用してきました。別の一般的な割合は錫63%、鉛37%で、通常「Sn63Pb37(63/37)」と表示されます(「Sn」と「Pb」はそれぞれ錫と鉛の化学記号です)。このはんだの融解温度は約360°Fからであり、作業が容易です。

2006年、欧州連合(EU)の指令により、ほとんどの民生用電子機器で鉛を含むはんだの使用が禁止されました。他の国々も同様の措置を講じました。残念なことに、錫-銀-銅合金のような鉛フリーはんだは、より高い温度を必要とするため、作業が少し難しくなります。このため、初心者は、錫鉛はんだから始めるのがよいでしょう(ただし、はんだ付けの際に煙を吸わないようにしてください)。

はんだは、さまざまな形やサイズで提供されています。ここで注目したいのは、フラックスコア付きのはんだワイヤです。フラックスは、接合部をきれいにして、はんだの流れをよくする効果があります。はんだワイヤの直径はさまざまです。私の個人的な好みは、直径1mmに近いもので作業することです。

かなりの量のはんだ付けを行う予定なら、Kester Solderの24-6337-0039スプールのようなものが適切な選択肢となるでしょう。重さは1ポンド(lb)で、とても長持ちします。

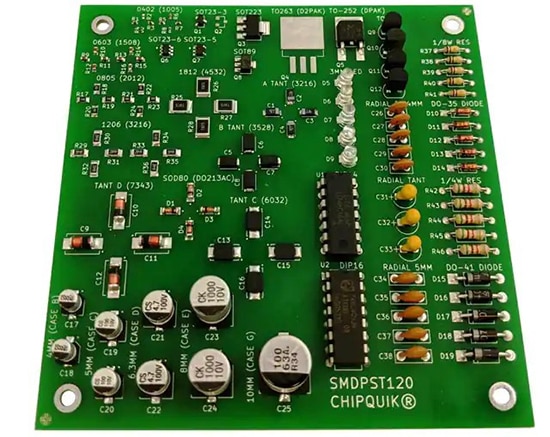

最後に重要なことですが、はんだ付けするものが必要です。私の場合、このブログの冒頭で述べたように、愛好家向けの雑誌で紹介されている簡単なプロジェクトを作るために小型のストリップボードや部品から始めました。もう少し直接的な方法は、Chip Quik, Inc.のSMDPST120トレーニングボードなど、プリント回路基板(別名PCBまたはプリント基板)と付属部品がセットになった専用はんだ付けトレーニングキットを購入することです(図2)。

図2:SMDPST120両面練習用プリント基板には、120個の面実装デバイスとリード付きスルーホール部品が同梱されています。部品のフットプリントは基板上に明記されています。(画像提供:Chip Quik, Inc.)

図2:SMDPST120両面練習用プリント基板には、120個の面実装デバイスとリード付きスルーホール部品が同梱されています。部品のフットプリントは基板上に明記されています。(画像提供:Chip Quik, Inc.)

個人的には、抵抗器、コンデンサ、ダイオードなどのディスクリートリードスルーホール(LTH)部品から始めることにしています。続いて、デュアルインラインパッケージ(DIPまたはDIL)のLTH集積回路(IC)に移ります。次に、面実装デバイス(SMD)に取り掛かります。大型のディスクリート2端子デバイスから始め、小型パッケージへと移り、集積回路で終わります。

まとめ

電子技術者には、はんだ付けの知識は必要ないと考える人もいます。確かに、技術者の中には「それは担当技術者に任せておけばいい」という考え方の人もいます。また、企業によっては、はんだ付け技術の訓練を受けた技術者だけにはんだごてを使用させるというポリシーがあるのも事実です。とはいえ、何かをする許可を得ていないのと、そのことをする方法を知らないのとでは、雲泥の差があります。何はともあれ、はんだ付けの方法を学ぶことで、良いはんだ接合部と悪いはんだ接合部の見分け方や、悪い接合部から発生する問題点などを学ぶことができ、故障した機器をデバッグする際に役立ちます。

もちろん、ここで紹介した以外にも、はんだ付けには多くの要素があります。たとえば、ダイオードのような極性のある部品(一方向にしか回路に接続できない部品)を逆方向にはんだ付けしたとします。その部品の「はんだ付けを取り除く」にはどうしますか?役立つちょっとしたヒントやコツが他にもたくさんありますが、それらの点は別の機会にご紹介します。それでは、いつものようにコメントやご質問、ご意見をお待ちしています。

お勧めの動画

1:はんだ付けの方法

2:スルーホール部品のはんだ付け方法の動画

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum