仮想アンテナでIoT内蔵アンテナの設計を簡素化

アンテナは常に、それとは矛盾する、時にはそれとは混乱を来すようなワイヤレス空間に設置されてきました。つまり、アンテナは、一方では、電圧や電流で表される導体中に閉じ込められたエネルギーと、真空や空気中に存在する分散・放射された電磁エネルギーの間の単純な受動変換器に過ぎません。その一方で、物理的な形態、構成、スタイル、サイズなど、実にさまざまなバリエーションが用意されています。無線の黎明期(1世紀以上前のマルコーニの時代)以降、アンテナの構想、設計、製作は、いくつかの大きな段階を経てきました。

第1段階

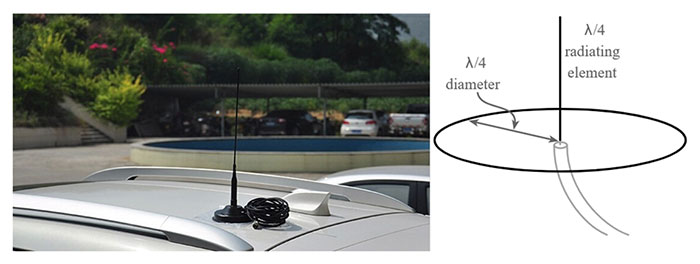

初期のアンテナは、グランドプレーンを持つモノポール(ホイップアンテナとも呼ばれる)(図1)と、折り返しダイポールなどさまざまな構成の平衡非接地ダイポール(図2)という2つの基本構造のいずれかをベースにしていました。研究者や技術者は、アンテナの性能が最終的にマクスウェルの4つの明快な方程式によって示されることを知っていましたが、モデル化と計算が非常に複雑なため、これらの方程式をアンテナ設計に利用することができませんでした。

図1:ロングワイヤまたはホイップアンテナ配置は、グランドプレーン(ここでは車の表面)を使用した単一素子設計です(左)。アンテナの図で、そのシンプルさが分かります(右)。(画像提供:Lihong Electronic(左)、Electronics Notes(右))

図1:ロングワイヤまたはホイップアンテナ配置は、グランドプレーン(ここでは車の表面)を使用した単一素子設計です(左)。アンテナの図で、そのシンプルさが分かります(右)。(画像提供:Lihong Electronic(左)、Electronics Notes(右))

図2:基本的なダイポールは、図(下)に示すように、グランド基準のない平衡で対称的なアンテナ(上)です。(画像提供:TCARES.net(上)、Tutorials Point(下))

図2:基本的なダイポールは、図(下)に示すように、グランド基準のない平衡で対称的なアンテナ(上)です。(画像提供:TCARES.net(上)、Tutorials Point(下))

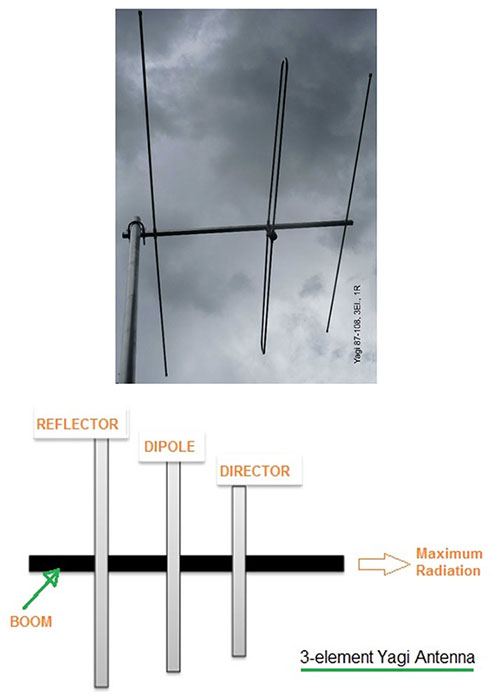

その結果、アンテナ関連の解析では、モノポール、ダイポール、ロングワイヤ、その他いくつかの構成など、アンテナ素子のサイズを決めるための基本的な方程式のみが使用されました。また、これらの方程式は、経験則、直感、現場での試行錯誤を経て変更されています。たとえば、ダイポールを細いワイヤではなくチューブにすると帯域幅が広がることが知られており、アプリケーションによってその良し悪しが変わるため、チューブの直径に対する帯域幅の増加量は、経験と基礎的な測定に基づくガイドラインを使用して見積もられました。アンテナ設計やその動作原理の学術的議論においても、1926年に発表された古典的な八木・宇田アンテナ(リファレンス1)の技術論文で明らかになったように、基本的な配置と波長の議論を超える方程式はほとんど作成されませんでした(図3)。

図3:基本的な八木アンテナ(上)は、商用、住宅用、軍事用アプリケーションに広く使用されている3素子アンテナです。3つの素子(下)とは、駆動(アクティブ)ダイポール素子と、その後ろのパッシブリフレクタ、その前にあるパッシブダイレクタであり、すべてが1本のブームに取り付けられています。(画像提供:EuroCaster/Denmark(上)、RFWireless-World(下))

図3:基本的な八木アンテナ(上)は、商用、住宅用、軍事用アプリケーションに広く使用されている3素子アンテナです。3つの素子(下)とは、駆動(アクティブ)ダイポール素子と、その後ろのパッシブリフレクタ、その前にあるパッシブダイレクタであり、すべてが1本のブームに取り付けられています。(画像提供:EuroCaster/Denmark(上)、RFWireless-World(下))

第2段階

アンテナ設計に対する革新の第2波は、アンテナの属性を捉えたモデルやアルゴリズムが利用できるようになったことから始まりました。モデルが複雑すぎない限り、これらをコンピュータ上で実行し、電磁界のモデルや方程式を妥当な時間で解けるようになったのです。

これらの「フィールドソルバ」により、新しいアンテナ構成の設計者は、アンテナ理論と現場経験による洞察を組み合わせて新しい配置を提案し、それらをモデル化することにより、ついに、初期設計段階での物理モデルやフィールドテストなしで、それらの性能を「紙の上」で定量化することができました。この方法はある程度うまくいきましたが、やはり多少の当たり外れがありました。しかし、これによってエンジニアはアンテナ設計に集中し、繰り返し調整と微調整を行うことでプロジェクトの目的を達成することができました。

その際立った例が、Lockheedの伝説的なSkunk Worksで開発された最初のステルス機、F-117ナイトホークに見られました(リファレンス2、3)。そのレーダシグネチャを何桁も減らすための理論的研究の多くは、解析解と複雑な方程式に基づいていました。

それらの方程式は、レーダ信号を浴びた航空機に対する電磁エネルギー場の反射を解析したものです。このプロジェクトの目的は、スキンパネルの素材、形状、サイズ、角度、接合部などの設計要素に対して従来にないユニークな選択をすることで、これらの表面がアンテナとして機能する固有の傾向を最小化することでした。それにより、航空機はアンテナのようなモードでエネルギーを再放射および反射し、レーダシステムのレシーバから見えなくなるのです。

大きく異なる第3段階

私たちは現在、モデルベースのアンテナ設計において新たな潮流を迎えようとしており、異なる観点から課題に取り組んでいます。モノのインターネット(IoT)デバイスやスマートフォンは、RF信号を放射するために専用アンテナに頼るのではなく、グランドプレーンから直接信号を放射します。

そのため、従来の内蔵アンテナは、IgnionのNN03-320 DUO mXTENDブースタアンテナ(図4)に置き換えられました。これは、従来のアンテナの約1/10のサイズ( 長さ7.0mm × 幅3.0mm × 高さ2.0mm)の受動部品です(注:Ignionは2021年までFractus Antennasという社名でした)。

図4:IgnionのNN03-320 DUO mXTENDは、製品の回路基板のグランドプレーンを利用してRF信号を放射する、小さな受動部品です。(画像提供:Ignion)

図4:IgnionのNN03-320 DUO mXTENDは、製品の回路基板のグランドプレーンを利用してRF信号を放射する、小さな受動部品です。(画像提供:Ignion)

新世代の小型部品をベースにした「アンテナレス」技術の商標名である「Virtual Antenna(仮想アンテナ)」技術(特許取得済み)により、ブースタアンテナといえば、プリント回路基板のサイズやフォームファクタに関係なく、必ずこのコンポーネントとなります。設計者は、マッチングネットワークの構成部品の配置や値を作成および調整することで、ブースタアンテナを目的の周波数帯域にチューニングします。

つまり、この配置は、ブースタアンテナと周囲のグランドプレーンの間に新たな良い相乗効果を生み出すのです。これに最も近い例としては、「小さなオーディオ用ピエゾドライバを硬いテーブルトップに取り付けると、テーブルトップが共振し、結果的にオーディオの出力レベルが大幅に上昇する」という効果があります。

Ignionのブースタアンテナは、標準的ですぐに入手可能な面実装部品であり、従来のカスタマイズされた板状逆Fアンテナ(PIFA)やプリント回路アンテナを置き換えることができます。動作波長もはるかに小さく、通常は波長の1/30未満、あるいは1/50になることもあります。このブースタアンテナは、マルチバンドワイヤレス接続の完全な機能を提供するため、1つのブースタアンテナ部品が複数のモバイルおよびワイヤレス設計で効果的に機能するようになります。それにより、市場投入までの時間、製品開発への投資、そしてもちろんコストも削減できます。また、ブースタアンテナは物理的にチップアンテナとして製造されるため、従来のピックアンドプレース方式で設置でき、製造コストの低減と品質および信頼性の向上を実現できます。

マッチング

比類ないブースタ性能を実現するためには、マッチングネットワークが鍵となります。ブースタアンテナは標準的なものであり、さまざまなモバイル製品に使用できます。これに対し、マッチングネットワークは製品ごとにカスタマイズする必要がありますが、これは事前に必要な設計作業として1回だけ行えばよいのです。

マッチングネットワークを変更することで、ブースタアンテナのRF応答をカスタマイズし、最新のIoTデバイスやスマートフォンに求められる複数の周波数帯域をカバーすることができます。シンプルなシングルバンドのIoTデバイスには、通常3~5個の部品を使用したマッチングネットワークが必要です。一方、マルチバンドのスマートフォンでは、マッチングネットワークに数個のブースタアンテナと5~8個の高Q値部品が必要になる場合があります。

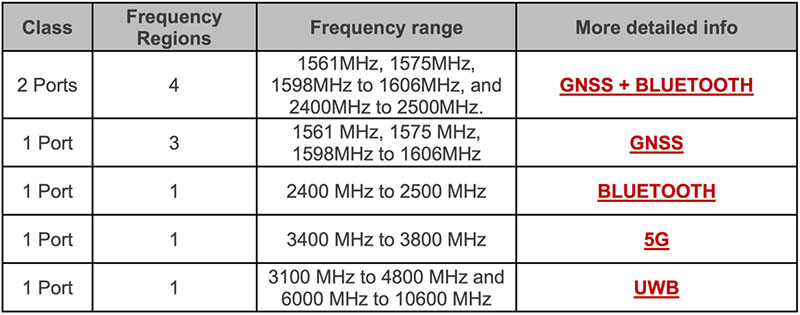

Ignionが設計作業を簡素化するために提供している無料の開発ツールを使用すると、設計者は、回路基板の端にブースタを仮想的に配置し、ブースタの周囲に部品のない「クリア」ゾーンを定義した後で、マッチングネットワークに必要な受動部品を計算することができます。マルチポートのNN03-320では、計算されたマッチングネットワークにより、デバイスが1561~1606MHz(メガヘルツ)、2400~2500MHz、3400~3800MHz、3100~4800MHz、6~10.6GHzの周波数帯で、GNSS、Bluetooth、5G、UWBなど複数のバンドとアプリケーションをカバーできるようになります(図5)。

図5:NN03-320アンテナブースタは、RF源とブースタの間に適切な受動部品マッチング回路を装着することで、異なるバンドや複数のバンドに使用できます。(画像提供:Ignion)

図5:NN03-320アンテナブースタは、RF源とブースタの間に適切な受動部品マッチング回路を装着することで、異なるバンドや複数のバンドに使用できます。(画像提供:Ignion)

NN03-320のデータシートには、この50オーム(Ω)のブースタコンポーネント「仮想アンテナ」の性能と、各バンドの標準的なアンテナパラメータ(効率、ピークゲイン、VSWR、偏波、放射パターン)を使用して最適化されたマッチングネットワークの性能が明記されています。

アプリケーションノートには、図6のような標準的なマッチングネットワークの回路図と、希望する周波数範囲に対する受動部品の推奨値を示す表が掲載されています。これらの値は出発点であり、予期しない寄生および、ディスプレイやICなどの周辺部品の影響を考慮して微調整する必要があります。

図6:デュアルバンドマッチングネットワークに推奨されるこの回路図には、設計、解析、評価の出発点となる受動部品の推奨値の表も付属しています。(画像提供:Ignion)

図6:デュアルバンドマッチングネットワークに推奨されるこの回路図には、設計、解析、評価の出発点となる受動部品の推奨値の表も付属しています。(画像提供:Ignion)

まとめ

Ignionが提供しているようなブースタアンテナは、グランドプレーンを放射面として使用することで、RFエネルギーの異なる放射方法を実現します。これらのパッシブな面実装ブースタデバイスは、IoTデバイスやスマートフォンに対して、従来の内蔵アンテナの配置に代わる選択肢を提供します。1つの仮想アンテナデバイスであっても、そのパッシブマッチングネットワークを適切に構成することにより、RF周波数帯のさまざまな部分に対応できるのです。

リファレンス

1:『帝国学士院紀事』(1926年2月)所収の八木秀次、宇田新太郎「シャープな電波ビームを投射するプロジェクタ」(PDF)。

2:『Air Force Magazine』所収「Skunk Worksがステルス機を開発した方法」

3:Ben Rich(ベン・リッチ)『Skunk Works:ロッキード時代の私的回想録』

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum