ダイポールアンテナでマルチバンド動作を可能にするトラップの使用

ギガヘルツスペクトルで動作する高移動性の小型ワイヤレスデバイスが普及した現在、従来から重要なロングワイヤダイポールアンテナは時代錯誤に思えるかもしれませんが、それは事実ではありません。このアンテナには多くの長所があるため、現在でも長距離、世界規模のポイントツーポイントリンクおよび広域放送を目的として、軍事、緊急サービス、放送局、アマチュア無線家(ハム)により広く使用されています。

それらの長所には、柔軟性、セットアップの容易さ、調整可能な放射パターン、他者からの視認性の低さ、梱包/輸送サイズの小型化が含まれます。このアンテナは、低周波数/長波長だけでなく、従来から3~30MHzの高周波(HF)帯と呼ばれている30MHz(波長10m)未満の周波数で主に使用されています。別の利点として、ダイポールの両アームにトラップと呼ばれる簡単な共振LC回路を追加することで、1つのダイポールアンテナで複数のバンドを同時に使用することができます。

このブログでは、ロングワイヤ(ダイポール)アンテナの原理の概要を提供し、理論と実世界の考慮事項を指摘し、マルチバンドアンテナとして機能するようにトラップの有用性を拡張する方法を説明します。(これらの考慮事項の一部は、よく知られた折りたたみ式ダイポールなど、他のダイポール構成にも当てはまりますが、重要な違いもあります。)

ロングワイヤダイポールアンテナを使用する理由

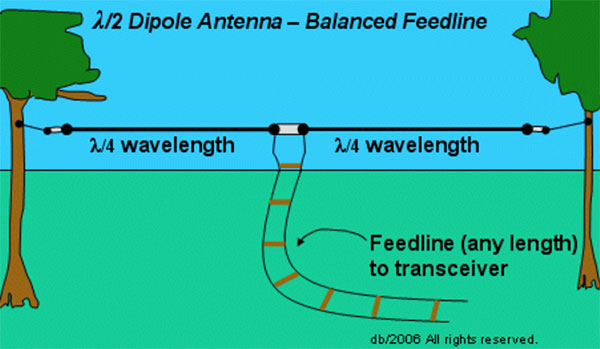

スマートフォンに搭載されたチップ共振子や板状逆Fアンテナ(PIFA)など、現在のアンテナの多くが短いもの(大抵は約1m以下)、またはほとんど見えないものであることを考慮すると、ロングワイヤダイポールは骨董品や珍品のように見えるかもしれません。しかし、マクスウェル方程式と波動理論によれば、有効なダイポールラジエータ/レシーバは、対象となる波長の2分の1の1次寸法を備えている必要があります。この従来型のダイポールアンテナは非接地で、送信側パワーアンプと受信側フロントエンドアンプにバランスのとれた対称的な負荷を提供します(図1)。(理想的なダイポールの公称インピーダンスは73Ωですが、75Ωと表記されることが多く、その差はごくわずかです。)アンテナが共通の50Ωフィードラインに接続されている場合、フィードラインとアンテナの間に適度なインピーダンス整合の配列が必要です。

図1:基本的な従来型のダイポールアンテナは、1/4波長のアームを2本備え、その共振動作周波数では73Ωの平衡型抵抗性負荷として表示されます。(画像提供:MicrowaveTools)

図1:基本的な従来型のダイポールアンテナは、1/4波長のアームを2本備え、その共振動作周波数では73Ωの平衡型抵抗性負荷として表示されます。(画像提供:MicrowaveTools)

細いワイヤをダイポールに使用した場合、帯域幅は通常中心周波数の5%程度となります。太いワイヤを使用した場合、帯域幅は20%も増加しますが、他の性能属性に影響を与えます。トランスミッタまたはレシーバとの接続が接地回路を経由し、フィードラインに同軸ケーブルを使用する場合、バラントランスが必要な場合があります。しかし、インピーダンスを適切に整合すれば、多くの場合、同軸ケーブルを直接使用することもできます。

そのシンプルな設計から、ロングワイヤダイポールアンテナの魅力を容易に想像できます。必要なのは、2本の同じ長さのワイヤと、それらを木、建物、標識、または何か手近なものに取り付ける手段だけです。アンテナはこれらのサポートに直接接続されず、代わりに長めのワイヤと絶縁体が取り付け「スタンドオフ」として使用されるのが一般的です(図2)。

図2:通常、ダイポールは絶縁体(白色)を介してサポートに取り付けられ、サポート間の距離に関係なくダイポールのアームの長さを維持できるようなワイヤの長さになっています。(画像提供:Physics Forums)

図2:通常、ダイポールは絶縁体(白色)を介してサポートに取り付けられ、サポート間の距離に関係なくダイポールのアームの長さを維持できるようなワイヤの長さになっています。(画像提供:Physics Forums)

実際には、ワイヤが有限の太さであることや、理論上の他の偏差を考慮して、最適な性能を得るための実際のアンテナ長の調整が必要になると思われますが、この調整は通常5%未満です。調整しない場合でも、性能は一般にかなり良好で、電圧定在波比(VSWR)は通常の場合、一般に許容可能である1.5:1未満です。

アンテナのインピーダンスが大きく変化したり、不整合がある場合、VSWRが許容できないレベルまで上昇し、性能が低下します。このような場合、フィードラインに調整可能なアンテナチューナを使用して補償し、遷移を実装します。

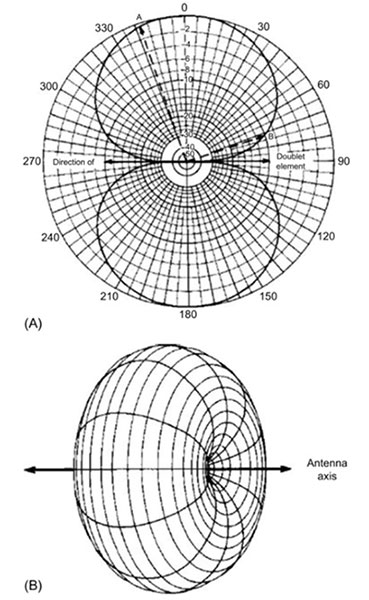

ダイポールの理論ゲインは約2dBi(等方性に対するdB)です。その放射パターンは単純で、多くの場合トーラスやドーナツとして特徴付けられます(図3)。

図3:垂直面で上から見たダイポール(A)と、トーラスやドーナツに似た水平面で横から見たダイポール(B)の放射パターン。(画像提供:Science Direct)

図3:垂直面で上から見たダイポール(A)と、トーラスやドーナツに似た水平面で横から見たダイポール(B)の放射パターン。(画像提供:Science Direct)

ユーザーはアンテナの向きを調整することで、多くの場合、数千マイル離れた場所にある目的の無線トランシーバに対して、トランスミッタエネルギー/レシーバ感度を最大化することができます。ダイポールの効率と放射パターンが優れているため、適切な大気伝搬条件において、1ワットをはるかに下回る送信電力でダイポールを使用し、20mや40mの距離での通信に成功した事例が多数記録されています。

マルチバンド動作による汎用性の拡大

実世界のHF通信の多くでは、太陽黒点、大気ノイズ、昼間と夜間の動作、絶えず変化する伝搬状況など、多くの変数がコネクティビティに関係するため、同時に複数のバンドでコンタクトを確立したり、異なる時間帯でバンドを切り替えたりする必要があります。その結果、シングルバンドのダイポールアンテナでは不十分な場合があります。

明確なソリューションは、複数のダイポールアンテナをセットアップし、目的のバンドや波長ごとに使い分けることです。しかし、そうすることには、複数のフィードライン間のリギング、タングリング、管理、切り替えにおいて現実的な難しさを伴います。場合によっては、RFスプリッタ/コンバイナを使用して、1本のフィードラインを2本のアンテナに接続することも可能ですが、これは損失や新たなインピーダンス整合の問題をもたらします。

幸いなことに、ダイポールと同じように、無線の黎明期から使用されてきた「トラップ」という優れた解決策があります。(この語が最初にいつ、誰によって導入されたかは不明です。この技術を紹介した1941年の米国特許2,229,865号では使用されていません。)トラップとは、対象となる2つのバンド間で自己共振する、シンプルな並列接続のインダクタ/コンデンサ(LC)の組み合わせのことです。

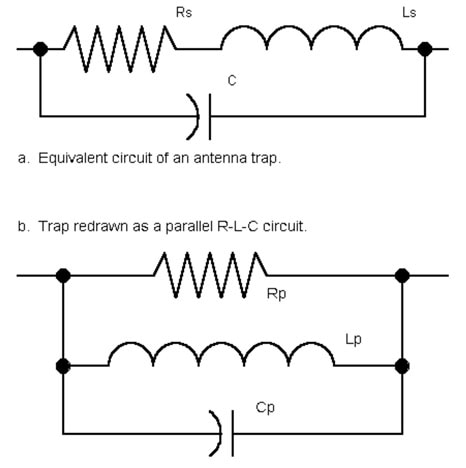

ダイポールの各アームに1つずつトラップを挿入することで、アンテナの物理的な長さは1本分なのに、電気的な長さが2本分になるようにします。共振周波数未満の周波数では、トラップのリアクタンスは誘導性になり、共振周波数以上では容量性になります。トラップはスイッチのように作用し、トラップの設計周波数ではアンテナの他の部分を電気的に遮断し、アンテナの共振周波数未満では装荷コイルとして機能します。

トラップの簡略化された電気モデルは、物理的インダクタとコンデンサ、および小さな寄生抵抗(RP)を示しています(図4)。

図4:トラップは、直列(a)または並列RLC回路(b)としてモデル化可能ないくつかの望ましくない回避不可能な抵抗を持つ単純な共振LC回路です。(画像提供:AntenTop)

図4:トラップは、直列(a)または並列RLC回路(b)としてモデル化可能ないくつかの望ましくない回避不可能な抵抗を持つ単純な共振LC回路です。(画像提供:AntenTop)

トラップは損失が多いという評判もあり、これは送信モードと受信モードの両方で懸念事項となります。しかし、適切に設計・調整されたトラップは、1dB程度のわずかな損失を発生させるだけであり、利便性との引き換えとして通常は許容範囲内です。

トラップ部品値の選択

数学的には、目的の共振周波数になるようなLCの組み合わせが無限にあります。しかし、これらの多くでは、それぞれ極端に小さい(または大きい)インダクタと極端に大きい(または小さい)コンデンサを組み合わせる必要があります。このような組み合わせは、寄生や物理的サイズの問題の影響を過度に受け、Q値が目的の帯域に対して狭すぎたり広すぎたりする場合もあります。

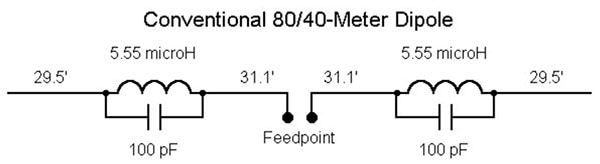

幸いなことに、トラップのサイズ設定については、理論、実装、現場での実地経験に基づいた文献が数多く入手可能です。たとえば、5.55μHのインダクタと100pFのコンデンサを組み合わせたトラップは、80/40mダイポールの出発点として優れています(図5)。

図5:表示されている部品値とダイポールの線寸法(フィート)は、80/40mマルチバンドダイポールの出発点として優れています。(画像提供:QSL Net)

図5:表示されている部品値とダイポールの線寸法(フィート)は、80/40mマルチバンドダイポールの出発点として優れています。(画像提供:QSL Net)

トラップ部品の選定は、単に適切なL値やC値を決めるだけでなく、電力処理や堅牢性など、非常に現実的な問題があります。受信専用アンテナでは、ほとんどすべてのインダクタやコンデンサが、ミリワット単位またはそれ以下の非常に少量の受信電力を処理することができます。しかし、トランスミッタの電力レベルは数十W、数百W、およびそれ以上に及ぶことが多いため、トラップ部品はそれらの電力レベルに対応した定格が必要です。

また、トラップは天候条件にさらされます。ダイポールアンテナは、屋根裏や木造の納屋など穏やかな環境に設置されることもありますが、多くは屋外に設置されるため、雨や風のストレス、極端な温度差、結露などに耐える必要があります。そのため、トラップとその接続部は完全に密閉されているか、何らかの排水・換気の仕組みを備えているか、耐候性のある材料で構築されている必要があります。また、接続部に問題がなくても、水分の侵入や腐食があると、部品値に影響を与え、共振周波数がずれることがあります。

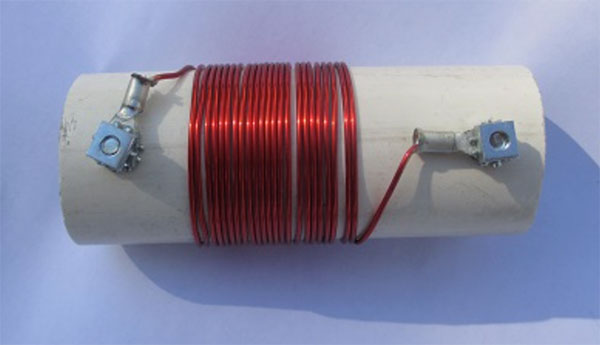

通常、トラップ構造には、プラスチックケースへの封入、絶縁保護コーティングの使用、耐候性のある何らかの露出構造の使用が必要です(図6)。低コストPVCパイプは巻線型インダクタのコアとしてよく使用されますが、エンドキャップがしっかりしているPVCパイプが水密性の高いアクセスホールを備えたエンクロージャとして使用される場合もあります。

図6:この自作の80/40mトラップは、PVCパイプに手巻きしたインダクタをコアサポートとして使用しています。(画像提供:www.vk4adc.com)

図6:この自作の80/40mトラップは、PVCパイプに手巻きしたインダクタをコアサポートとして使用しています。(画像提供:www.vk4adc.com)

考慮すべき別の現実的な問題として、トラップ部品のチューニングとトリミングがあります。最初のステップとして部品値の計算が必要になりますが、寄生、ワイヤ直径、インダクタ巻数の不完全さなどの実際の要因によって、しばしば理想的な値に近づかないことがあります。

このため、ほとんどの自作トラップや多くの商用トラップでは、望ましい性能を実現するために、ユーザーが現場でL値とC値を多少調整することができます。これは、通常VSWRメータで実行されます。この微調整は、特にDIYで実装する場合、もどかしい反復プロセスになることがありますが、このプロセスを簡略化するための実用的な提案をしている多くのウェブサイトがあります。

トラップの使用は、2バンドでロングワイヤダイポールを使用することだけに限定されません。一連のトラップを使用して、3バンド、さらに4バンドのダイポールアンテナを構築することが可能です。しかし、これを行うには、アンテナの放射パターン、ゲイン、帯域幅、その他のパラメータについて、追加の調整といくつかの性能の妥協やトレードオフが必要です。

単純なダイポールに限定されない

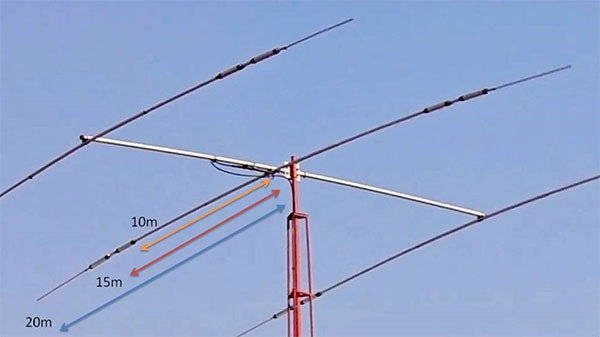

通常、トラップは基本的なロングワイヤダイポールと関連付けられますが、そのアンテナ設計に限定されるわけではありません。たとえば、マルチバンド、指向性、高ゲインの八木・宇田アンテナ(単に「八木」と呼ばれることが多い)は、アクティブおよびパッシブダイポール素子のアレイを使用して構成されます。この八木アンテナは、ディレクタ、アクティブドライブ、リフレクタの各素子にトラップを使用するため、複数のバンドにわたって機能することができます(図7)。

図7:トラップは、基本的なダイポールだけでなく、この20/15/10m八木設計のようなより複雑なマルチバンドアンテナでも、3バンド動作向けに使用することができます。この図では、アンテナディレクタ、駆動、リフレクタ素子が表示(左から右へ)されており、各アームに2個のトラップが取り付けられています。(画像提供:OnAllBands)

図7:トラップは、基本的なダイポールだけでなく、この20/15/10m八木設計のようなより複雑なマルチバンドアンテナでも、3バンド動作向けに使用することができます。この図では、アンテナディレクタ、駆動、リフレクタ素子が表示(左から右へ)されており、各アームに2個のトラップが取り付けられています。(画像提供:OnAllBands)

ダイポールを自作することは可能であり、1回限りのユーザーの多くがそうしています。しかし、PulseLarsen AntennasのKGI825のように、標準的な商用ユニットとして入手することも可能です。2dBゲインを備えたこの基本的な1/4波長ダイポールは、851MHzを中心に806~896MHzで動作するように設計されています(図8)。

図8:KGI825は、2dBゲイン、中心周波数851MHzを備えた1/4波長ダイポールアンテナです。(画像提供:PulseLarsen Antennas)

図8:KGI825は、2dBゲイン、中心周波数851MHzを備えた1/4波長ダイポールアンテナです。(画像提供:PulseLarsen Antennas)

KGI825は最大60ワットの送信電力を処理することができ、厚さ0.138~0.158インチ(3.5~4mm)のウィンドウ内で便利なマグネットマウントを提供します。14フィート(4.25m)のRG-58/U同軸ケーブルが付属しており、ユーザーが希望するコネクタを追加して使用することができます。

まとめ

地味で質素、ローテクなロングワイヤダイポールアンテナは、1世紀以上にわたってワイヤレスの世界に貢献してきました。そのシンプルさ、適応性、携帯性、有効性により、現在も使用され続けています。パッシブトラップを使用することで、電磁スペクトルの高周波領域において、2つ以上のバンドにわたって機能を拡張することができます。

関連コンテンツ

「アンテナの仕様と動作を理解するために、その1」

https://www.digikey.jp/ja/articles/understanding-antenna-specifications-and-operation

「アンテナの仕様と動作を理解するために、その2」https://www.digikey.jp/ja/articles/understanding-antenna-specifications-and-operation-part-2

「アンテナ:設計、応用、性能」

https://www.digikey.jp/ja/articles/antennas-design-application-and-performance

「計測におけるバランの活用」

https://www.digikey.jp/ja/articles/the-use-of-baluns-for-measurements

「RFバランとその変換機能を理解する」

https://www.digikey.jp/ja/articles/understanding-the-rf-balun-and-its-transformative-function

「PIFAを使用して小型製品や小型アンテナのジレンマを解決」

https://www.digikey.jp/ja/blog/use-pifas-to-solve-the-small-product-smaller-antenna-dilemma

その他の参照資料

- H.K. Morgan、米国特許2,229,865、「無線アンテナシステム」

- MicrowaveTools、「ダイポールアンテナ」

- Science Direct、「アンテナの基礎:放射パターン」

- OnAllBands、「アンテナトラップ—限られたスペースに対処する方法」

- QSL Net、「同調回路とトラップ」

- AntenTop、「トラップアンテナのモデリング」

- AntenTop、「マルチレンジトラップアンテナ」

- VK4ADC's web、「低コストのアンテナトラップ」

- SOTABeams、「アンテナトラップの使用」

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum