SSRは便利だが、今の電気機械式リレーにも一考の価値あり

最新プロジェクトでシステムブロックの作成に着手したとします。いろいろな要件がありますが、ここでは低レベルDC電圧による電源レールのオン/オフ切り替えが特に重要な要件となります。問題ありません。制御信号の電圧、電流駆動、および切り替える負荷の仕様(電圧と電流)に留意し、適切なSSR(ソリッドステートリレー)の選別にかかればよいのです。

ところが、事態はほどなく複雑になります。同じ低レベルDC信号は、1つのACラインをオフにすると同時に別のACラインをオンにする必要があります。また、48VDCラインを切り替える必要もあります。BOMのSSRの数は増え続け、それぞれのSSRにソリッドドライブを確保することが課題となります。

そんな時、一人のベテランがやって来て、「検討していないと思うけど、1個のEMR(電気機械式リレー)で問題が一気に解決するかもしれないね」と言います。確かにベテランの言うとおり検討さえしませんでしたが、EMRは完全に時代遅れではないにしても、やはり古くさく聞こえます。

もう一度考えてみましょう。ここで繰り返すまでもなく、SSRの利点は広く知られていて素晴らしいものです。今でも毎年数千万個のEMRが販売されています。交換要件用の場合もあるでしょうが、大部分はまったく新しいデザインイン向けです。

ソリッドステートという等価品が同等の価格で入手可能であるにもかかわらず、多くの「課題」をもたらす可能性もある電気機械式デバイスを、設計者があえて選ぶ理由は何でしょう?それは、EMRには広い意味での機能的類似性があるものの、SSRと比較して独自の特性や利点も数多くあるからです。

SSRと同様に、リレーコイルとそのコンタクトはマルチメガオーム抵抗経路により電気的に(ガルバニック的に)に相互絶縁されていますが、EMRはSSRでは不可能な多くのことも実現できます。たとえば、EMRには次のような特殊な性質があります。

- リレーコンタクトは基本的なスイッチ閉鎖を形成し、そこを流れる電流はACまたはDCで、コイル駆動から独立しています。コンタクト抵抗はミリオームの範囲内であるため、コンタクト全体の電圧降下はゼロに近くなります。一方、オープンコンタクト抵抗はエアギャップであるため、マルチメガオームの範囲内になります。

- EMRは完全な受動デバイスであり、LEDまたはフォトトランジスタのようなアクティブコンポーネントはありません。これは、耐性および信頼性に優れていることを示しています。EMRは電気的および機械的に堅牢(その機械的質量と熱質量が一部の要因)であり、SSRを一時的にトリップしたり損傷させたりしかねないスパイク、過渡、およびEMIにも耐えることができます。ほとんどのEMRの定格は数百万動作サイクルに対応するものですが、密閉型リードリレー(EMRの一種)の定格は数千万動作サイクルにも及びます。

- ほとんどのリレーには金属フレームが使用されているにもかかわらず、コイルやコンタクト閉鎖は回路のコモンに接地または接続されているため、リレーを回路内の任意の場所に配置することができます。アクティブな性質を持つSSRの場合は、一部の回路トポロジでこれが難しくなります。

- 励磁されていないときに基本的なリレーコンタクトはノーマリオープン(NO)になりますが、励磁されていないときにコンタクトがノーマリクローズ(NC)になる標準的なリレーもあります。多くのコンタクトは、組み合わされたNO/NCコンタクトペアリングを使用して両方に対応しています。

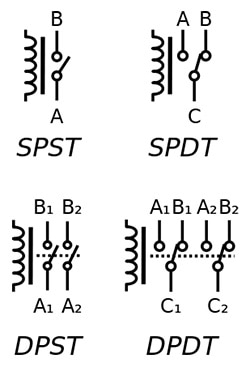

- リレーには複数のNOまたはNCコンタクトペアを備えた多極デバイスがあり、3極、4極、またはそれ以上の独立したNOおよびNCコンタクトも利用可能です。最も一般的なのはDPDT(双極双投スイッチ)です(図1)。このような複数のコンタクトは同じタイプおよび定格の負荷を負う必要がないため、さらなる柔軟性を実現できるというメリットもあります。たとえば、一部のコンタクトを低レベル信号に対応させ、他のコンタクトを電源に対応させることができます。

図1:業界の標準的な呼称に従い、利用可能なEMR向けのコンタクト構成の一部を示します(一部はSSRにも適用されます)。(画像提供:Wikipedia)

図1:業界の標準的な呼称に従い、利用可能なEMR向けのコンタクト構成の一部を示します(一部はSSRにも適用されます)。(画像提供:Wikipedia)

たとえば、Panasonic Electric WorksのAGQ200A4HXは、プリント基板面実装のEMRです。テレコム用途向けに設計されていますが、他の用途に使用できないというわけではありません。この製品のDPDTコンタクト(業界用語では2フォームC配列と呼ばれる)は、2アンペア(A)および125ボルトAC/110ボルトDCで、独立した定格を備えています。一方、コイルに必要なのは31ミリアンペア(mA)でわずか4.5ボルトDCです(図2)。

図2:PanasonicのAGQ200A4HX SMTリレーは、DPDTコンタクトを備えた低電圧DC入力リレーに特有なもので、各コンタクトは2Aで125ボルトAC/110ボルトDCを切り替えることができます。同じユニットでACとDCの両方の負荷を同時に処理できます。(画像提供:Panasonic Electric Works)

図2:PanasonicのAGQ200A4HX SMTリレーは、DPDTコンタクトを備えた低電圧DC入力リレーに特有なもので、各コンタクトは2Aで125ボルトAC/110ボルトDCを切り替えることができます。同じユニットでACとDCの両方の負荷を同時に処理できます。(画像提供:Panasonic Electric Works)

- リレーは、10または20ミリアンペアの低コイル電流、数十アンペアの電流向けに設計されています。つまり、コンタクトは数十ミリアンペアから数ボルトおよび両方のパラメータに対応する数桁違いの値に至るまでに対応できるよう定格設定されています。

- EMRコンタクトは、電圧および電流の最大定格内であれば信号に「依存しません」。また、電源信号、データ信号または複数のコンタクトにわたる両信号の混在を問いません。さらに、負荷も設計制限内であれば、既知または定義済みである必要はありません。これは、負荷の特性が不明確または制御困難の場合に役立ちます。

- EMRの最も一般的な障害モードは、コイルが励磁されないために、NOコンタクトに障害が発生して「オープン」になり、同時にNCコンタクトに障害が発生して「クローズ」になるというものです。そのどちらが優先されるかまたは必要になるかは、用途での安全性の問題に関係する可能性があります。対照的に、SSRは出力時の短絡により障害が発生する傾向がありますが、これは受け入れらません。

- コイル電源が取り除かれたり故障したりしても励磁されたコンタクトポジションを維持する「ラッチング」リレー(別個のコイルとラッチ解除する信号)と呼ばれる標準EMRがあります。これは、状況によっては効果的な機能となり、安全性の関係する状況では必須機能となります。

- リレーのトラブルシューティングは非常に簡単です。必要なのは、非電源供給時のコイルの連続性とDC抵抗を測定するオーム計と、コイルを励磁するシンプルなACまたはDC電源だけです。

- 最後に、設計者の好みの問題ですが、リレーがプルインまたはドロップアウトする際にEMRによって発せられる直感的満足感を与える「クリック音」もあります。一部の技術者(私を含め)は、この「カチッ、カチッ、カチッ」という音が大好きで、この音を利用してシステムアクティビティを監視するほどです。

さてこのようなことから、次回SSRの課題に直面した場合は、SSRを増やしたりタイプを変更する必要があると決めつけないでください。敬意を払うべき電気機械式リレーは、約150年にわたって使用され続け、高度に改善されて成熟しています。実際に最も受け入れ可能なトレードオフによって問題を解決する部品となる可能性を秘めています。

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum