リレーの研究 – 実験7

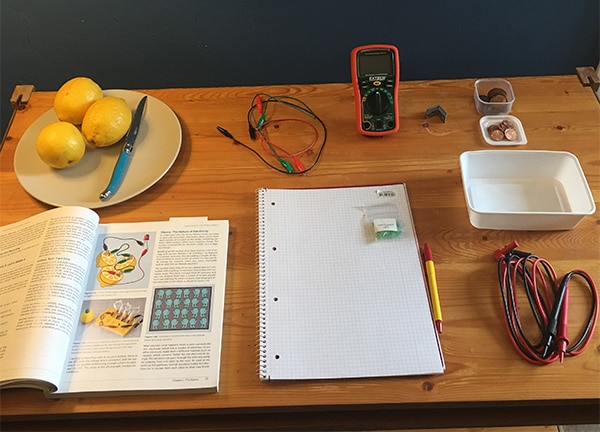

過去6回のブログ記事を見逃した方のために申し上げると、私は最近、チャールズ・プラット著『Make: Electronics 2nd Edition(第2版)』を手に入れ、同書内で紹介されている実験をすべてやってご説明することにした次第です。これは、その7番目の実験の結果を記録したものです。

この後も続く実験のために、土台を作り直す時が来ました!

この後も続く実験のために、土台を作り直す時が来ました!

注意:この実験では、ユーティリティナイフを使用します。まだ幼い読者の皆さんには、この記事や上記の書籍に掲載されているリレー内部の写真を見るだけにして、大人の方に助けてもらうことをお勧めします。

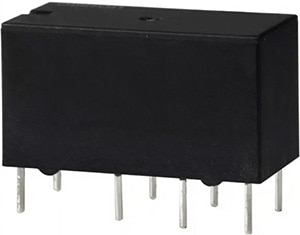

リレー

同書「Chapter 2」(第2章)の冒頭にある「Necessary Items for Chapter Two(第2章に必要なもの)」では、プラット氏が使っていたものと同じピン機能を持つリレーをいくつか紹介しています。

その1つがOmronのG5V-2-H1 DC9(同書では図2-20)です。また、リレーは、極性を必要とせず非ラッチング式のものを使用してください。

でも、手持ちのリレーがそのような仕様になっているかどうかをどのようにして調べればいいのでしょうか?データシートを見ればいいのです!

たとえば、Omron G5V-2-H1 DC9のDigiKey部品番号はZ3673-NDです。

このリレーの仕様は、部品詳細ページの下部にある「製品属性」表で確認できます。「コイルタイプ」は「非ラッチング式」と指定されており、これはまさに私たちに必要なものです。

コイルの極性を確認するには、リレーのデータシートを確認する必要があります。

その4ページに、リレーの寸法と端子配列が示されています。前掲書においてリレーのピン間隔と内部接続を示しているのは、図2-21です。

下記の「Terminal Arrangement/Internal Connections(端子配列/内部接続)」の「Bottom View(底面図)」には、「No coil polarity(コイル極性なし)」と括弧書きされています。

(画像提供:Omron)

(画像提供:Omron)

したがって、Omron G5V-2-H1 DC9は、私たちが求める要件をすべて満たしています!

ご自分でもトライしてみてください!プラット氏が紹介している他のリレーのデータシートを探し、必要な仕様と一致しているかどうかを確認してください。

手順

リレーの小さなクリック音と押ボタンのクリック音を混同しないでください。

リレーの小さなクリック音と押ボタンのクリック音を混同しないでください。

必要なときには、リレーの本体に触れていることで、押ボタンを押してリレーの接点が開閉するときのクリック音を感じられるようにします。

必要なときには、リレーの本体に触れていることで、押ボタンを押してリレーの接点が開閉するときのクリック音を感じられるようにします。

2つの接点間の導通テストを行います。

2つの接点間の導通テストを行います。

マルチメータのプローブをリレーの接点に当てながら押ボタンを押すのは難しいので、前掲書の図2-51に示されているようにテスト用リード線を使用しました。

押ボタンを押した場合と押さなかった場合の、いくつかの接点間の導通テストを行います。

リレーの異なる側の接点間の導通を測定してみましょう。これらの接点には常に接続していますか?

お手持ちのマルチメータで導電率を測定する方法がわからない場合は、必ずマニュアルでご確認ください。マルチメータがFLIRのEXTECH EX330の場合は、同マルチメータのダイヤルを導通測定に設定します。次に、マルチメータの画面に導通マークが表示されるまで、MODEボタンを数回クリックします。

導電性テストを行います。

私の結果は以下の通りです。

私の結果は以下の通りです。

ところで、リレーの左右の接点間の導通テストを行うのはどうでしょうか?

お試しいただくのは自由ですが、リレーの左右の間にはまったく導電性がありません。

その理由については、内部で起こっていることと他のリレーに関して説明している、前掲書内の本実験に関連した項をお読みください。それによって、お手持ちのリレーの仕組みがよくわかりましたか?リレーの左右の接点は2つの異なる極なので、導電性はありません。

リレーを開ける

注意:実験のこの部分では、ユーティリティナイフを使用します。まだ幼い読者の皆さんには、この記事や上記の書籍に掲載されているリレー内部の写真を見るだけにして、大人の方に助けてもらうことをお勧めします。

必ずナイフを自分から遠ざけるように使用してください。ゆっくりと、気長に取り組んでください。

必ずナイフを自分から遠ざけるように使用してください。ゆっくりと、気長に取り組んでください。

急を要する作業ではないですし、まさにリレーなので疲れたら助けを求めて他の熟練者にリレーしましょう!☺

このリレーは、後の実験でも使えるように、プラスチックシェルの端を必要以上に削らないようにしましょう。

再びリレーを接続します。次に、押ボタンを押してコイルに電流が流れると、リレーの内部が動くのが見えてきます。

最後に、前掲書内の、本実験に関連した「Fundamentals: Relay Terminology(基礎編:リレー用語)」をお読みください。

Omron G5V-2-H1 DC9のDigiKey部品詳細ページやリレーのデータシートを見て、本稿で紹介したすべての用語を探してみてください。

ヒント:スイッチング容量は抵抗性負荷に対して規定されているものです。

適切な仕様の部品を見つける方法を学ぶことは、学習を進める際の時間とコストの節約を可能にする必須のスキルです。

補足

リレーについてもっと詳しく知りたい方は、こちらのYouTubeビデオがとても参考になります。GreatScott!- Electronic Basics #32: Relays & Optocouplers(電子工作の基礎知識 第32回:リレーとオプトカプラ)

リレーについてだけ読みたい方は、Encyclopedia of Electronic Components Vol.1、Chapter 9「Relay」をご覧ください。

最後に、この実験を自分でやってみたいという方は、DigiKeyから必要なものをすべて入手することができます。

- 両端にワニ口クリップが付いたテスト用リード線

- Make: Electronics 2nd Edition(第2版)

- マルチメータ(前掲書のChapter 1を参考にしてニーズに最も適したものをお選びください):私が使用しているマルチメータはFLIRのEXTECH EX330マルチメータです。

- 9V電池

- DPDT 9VDCリレー

- タクタイルスイッチ、SPST

- ユーティリティナイフ

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum