効率性を超えて:調達におけるAIの必要性

複雑な価値ネットワーク、急速な技術進歩、そして絶えず変動し続けるグローバルエレクトロニクスサプライチェーンは、重大な岐路に立たされています。経済的な圧力が高まり、地政学的な状況も変化していることから、調達機能の役割の迅速な進化が求められています。かつてはコスト効率の維持を担っていた調達担当者は、レジリエンス、イノベーション、競争優位性の戦略的推進者としての役割をますます果たすようになってきています。人工知能(AI)と生成AI(Gen AI)の導入が加速していることで、調達部門がサプライチェーンに与える影響が根本的に変化し、業務、人材、意思決定において前例のない変化がもたらされる可能性が出てきました。

広がるAI格差

Fairmarkitの調査によると、AIの革命的な可能性にもかかわらず、多くの調達部門はサプライヤに比べてAIの準備と導入において依然として遅れています1。調達リーダーの実に84%が、2025年末までに景気後退が進行中、または間近に迫っていると考えており、コスト圧力が強まり、AI能力の格差が拡大する可能性があります。

また、調達リーダーの94%が、サプライヤがすでに交渉にAIを活用していると報告する一方、調達チームの相当数が、AIが生成した不正確または不完全な可能性のあるデータに依存すること(43%)や、不利な取引に拘束されるリスク(39%)に懸念を抱いています。この隔たりは、調達部門がAIを後回しにすべき活動ではなく、革新的な戦略イニシアチブとして位置づける緊急の必要性を浮き彫りにしています。

AIがサプライチェーンの動向に与える変革的な影響

調達担当者はこの必要性を認識しています。Art of Procurementは、WhartonのAIに関する調査データを活用し、それによると、2023年から2024年にかけて購買および調達における生成AIの週当たりの利用率が44%増加し、94%の回答者が週に1回以上生成AIを利用していると回答しています (図1)2。これは2024年の状況です。その後、多くのことが変わったのは間違いありません。

図1 : 調達と購買における生成AIの週当たりの利用率はは2024年に94%に達しました。(画像提供:Art of Procurement)

図1 : 調達と購買における生成AIの週当たりの利用率はは2024年に94%に達しました。(画像提供:Art of Procurement)

実際、AI調達技術は、市場の複雑さを乗り切るための多面的なアプローチを提供しています。現在の多くの調達担当者にとって、AIツールは、提案依頼書(RFP)の質問への回答、契約書の作成、プロジェクトスコープ文書の作成など、さまざまな日常的な業務を効率化するのに役立っています。一方、AI技術は調達ツールに組み込まれることが増え、ステークホルダの質問に回答するチャットボットや、自律的な調達および交渉ツールなど、さまざまな機能を提供しています。

生成AIがエレクトロニクス調達分野を強化する上で、特に影響力の大きい内容がいくつかあります。

- 需要予測の強化および在庫の最適化:AIは、従来の販売実績データへの依存から脱却し、需要予測に革命をもたらしました。代わりに、AIは市場動向、製品に関連するソーシャルメディアの動向、リアルタイム情報など、膨大な量のデータを分析し、測定可能な精度で予測を提供することができます3。この機能は、技術サイクルの急速な変化と変動する消費者需要により、過剰在庫や在庫不足の問題が発生しやすいエレクトロニクスのサプライチェーンにおいて極めて重要です。

- 戦略的調達とサプライヤ管理:AIを活用したツールは、調達プロセスのすべての段階を強化する可能性があります。文書作成の自動化、需要予測、サプライヤの評価、価格設定の最適化、効率向上、意思決定の効率化を実現できます。もちろん、すべての活動を完全に自動化できるわけではありません。一部のAI機能は、情報の処理と理解を迅速化するために活用できます。たとえば、AIアシスタントは、一連の非公式な要件に基づいて、構造化されたスコープ文書を作成したり、受信したRFP回答を分析して、新規パートナーの初期評価を実施したりできます。さらに、AIは、サプライヤの積極的な監視、リスク評価、新規サプライヤ候補の特定、または統合の機会を特定することで、効果的なサプライヤ管理をサポートします。

- 積極的なリスク軽減およびサプライチェーンのレジリエンス:継続的な混乱と地政学的な変化が特徴の現代において、AIはリスク管理へのより一層の注力をサポートします。AIアルゴリズムは、サプライヤの財務状況、地政学的動向、市場シグナルを監視し、組織に新たなリスクの早期警告サインを提供することができます。たとえば、AIシステムは、支出データを関税コードや原産国情報と自動的に照合し、リスクの露出状況を即時可視化し、さまざまなシナリオにおけるコストへの影響をモデル化し、数分以内にリスク軽減戦略の優先順位を決定できます4。このような高度なシナリオ計画と「もしもの場合」の分析を行う能力により、調達担当者はサプライチェーンの脆弱性を管理し、サプライヤの継続性を積極的に確保することができます。

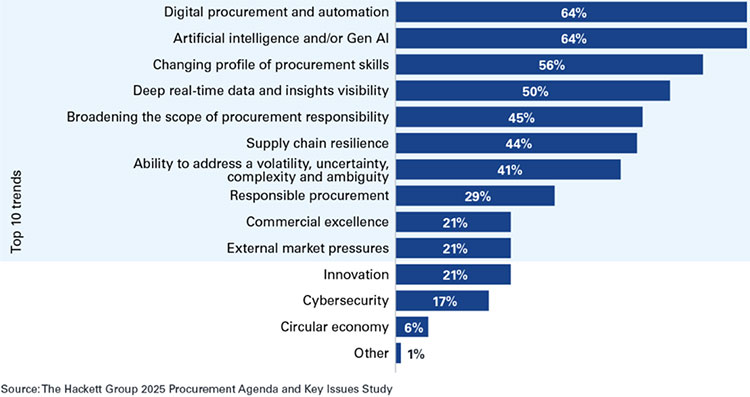

- 効率化の向上およびコスト削減の推進:AI導入の即時のメリットには、大幅な効率向上とコスト削減があります。AIは、発注処理、支出データのクレンジング、契約書作成などの日常的な業務を自動化し、調達チームはより価値の高い戦略的取り組みに集中することができます。早期導入企業では、生産性が最大10%向上し、一部のケースでは25%を超えるケースも確認されています。特に重要なことは、AIが人間の分析能力を増強し、人的ミスを削減することで、調達コスト全体を15~45%削減し、現在の業務活動の最大30%を削減することができるということでです5。その結果、調達担当者の64%が、生成AIが今後5年間でチームの業務方法を根本的に変革すると予測しています(図2)。

図2 : 調達部門の経営幹部の約3分の2(64%)が、生成AIが今後5年間でチームの業務方法を根本的に変革すると予測しています。(画像提供:Hackett Group)

図2 : 調達部門の経営幹部の約3分の2(64%)が、生成AIが今後5年間でチームの業務方法を根本的に変革すると予測しています。(画像提供:Hackett Group)

AIのデメリット

多くの組織とその調達担当者は、AIが提供する潜在的なメリットを認識し、AIの導入に意欲を示しています。しかし、成功するためには、これらのリーダーは、仕事に対する考え方を変え、生成AIが人間の業務を支援し、補完できる領域を慎重に検討する必要があります。

現在、AIの広範な導入を妨げるいくつかの障壁が存在します。どのような技術革新にも言えることですが、システムは与えられるデータ次第でその価値が決まります。現在、ほとんどの組織はデータをさまざまな形式で保存しており、包括的な履歴情報や標準化された分類体系が欠如しています。AIを真に有用なものにするためには、データ品質の向上と維持を継続的な取り組みとして進める必要があります。データガバナンスも重要な焦点となります。AIが自律的に動作できる領域と、人間の監視が必要な領域を事前に明確に定義することが重要です。

さらに、AIのメリットを最大限に生かすためには、従業員がスキルセットを適応させる必要があります。定型的なルーチン業務に焦点を当てるのではなく、AIにこれらの業務を自動化させ、非標準的なリクエストや例外処理に集中できるようにする必要があります。Fairmarkitの調査によると、需要の高いスキルには、データ解釈(82%)、戦略的意思決定(75%)、部門の枠を超えたコラボレーション(69%)が含まれます。データリテラシ、プロンプトエンジニアリング、デザイン思考、倫理的意思決定などの重要なスキルを獲得し維持するためには、調達組織は、新たなニーズに対応できる従業員の採用とトレーニングに注力する必要があります。一方、現在の調達部門員は、不要な存在と見なされたり、変化を受け入れることに抵抗を感じたりする可能性が高くなっています。

調達業務のToDoリストの作成

AIの潜在能力を活用し、グローバルエレクトロニクスサプライチェーンに戦略的に影響を与えるため、調達担当者は以下の戦略的活動に注力すべきです6。

- 現在のデータエコシステムを評価し、マスターデータ、取引記録、サプライヤ情報におけるギャップを特定する。

- 標準化プロトコルを特定して実施するとともに、データの品質とアクセス性に対処するために、明確なガバナンスの役割を確立する。

- 部門横断的なAIガバナンス委員会を設置し、権限の境界を明確にし、偏見の緩和に取り組み、説明責任を確保する。

- 人材のリスキリング構想を優先し、AIコラボレーションに焦点を当てたトレーニングプログラムを開発する。

- 調達チーム内にAIチャンピオンを特定し、技術の導入から実践的な応用までの道のりを組織がナビゲートできるようにサポートする。

- 技術への信頼を築き、測定可能な価値を実証するために、低リスクのパイロットプロジェクトを1~2件特定する。

調達部門の未来はAIと切っても切れない関係にあります。AI導入の技術的、手続き的、人的、ガバナンス的側面に取り組むことで、この変革を受け入れる調達リーダーは、利益貢献の不可欠な役割を果たす存在として位置づけられるでしょう。

参考

2:https://artofprocurement.com/blog/state-of-ai-in-procurement

3:https://www.youtube.com/watch?v=pSOvxaEk7ms&list=TLGGVz_vCh5H9-AxMjA2MjAyNQ

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum