オシロスコーププローブの基本的な修理:破損したプローブピンの交換

あなたのラボには、壊れたオシロスコーププローブがいくつありますか?その中で、ピンが折れたり傷ついたりしているプローブはいくつありますか?きっと大きな割合を占めると思います。オシロスコーププローブの故障原因の第1位は、ピンの損傷です。その原因は分かりやすいものです。プロービングの際にピンに大きな圧力をかけることがあるためです。オシロスコープを操作しているとき、はんだマスクを突き破ろうとしたり、プリント回路基板のコンタクトを保持したりしようする(いずれの場合も、実際にどれほどの圧力をかけているかを忘れている)ためです。また、申すほどのこともありませんが、オシロスコープからぶら下がっているプローブを、誰かに踏まれるのを待つかのように先端を下にして床に放置しておくというのもよく聞く話です。これでは、一瞬にしてプローブが壊れてしまいます。

ただ幸いなのは、チップが折れたり曲がったりしたオシロスコーププローブのほとんどは、簡単に修理できるということです。一般的に、プローブサプライヤは、プローブアクセサリキットに交換用のピンを同梱しています。また、複数個必要な場合は、DigiKeyから幅広いプローブモデルのピンを入手することができます。

よく使用されるプローブピンには、圧入式とネジ式の2種類があります。圧入ピンには、剛体またはスプリング装填の形態があります。これから、代表的なプローブとそれらで使用されるピン、そしてピンの交換方法について説明します。

まずは、代表的なサードパーティ製の交換用プローブであるCal Test ElectronicsのCT2674Aから説明しましょう。これは、切り替え可能な1:1または10:1のパッシブプローブで、帯域幅は100MHzです(図1)。

図1:CT2674Aプローブとそれに付属するアクセサリ(含む:交換用ネジ式チップ)。(画像提供:Cal Test Electronics)

図1:CT2674Aプローブとそれに付属するアクセサリ(含む:交換用ネジ式チップ)。(画像提供:Cal Test Electronics)

チップはボディがネジ式の黒色プラスチック製で、Cal Test ElectronicsのCT2711A-0として販売されています(図2)。

図2:CT2674Aプローブ用黒色ネジ式交換ピン。色はグレーもあります。(画像提供:Cal Test Electronics)

図2:CT2674Aプローブ用黒色ネジ式交換ピン。色はグレーもあります。(画像提供:Cal Test Electronics)

ネジ式ボディを持つプローブピンは、交換が最も簡単なタイプのプローブピンです。古いピンをプローブから外すには、ピンのボディを指でつかみ、反時計回りに回して、右ネジ式のピンボディを取り外します。交換ピンを時計方向に回してプローブにねじ込みます(図3)。

図3:破損したピンボディを反時計回りに回して、ネジ式ボディのピンを取り外します。交換ピンを挿入し、時計方向に回して締め付けます。(画像提供:Art Pini)

図3:破損したピンボディを反時計回りに回して、ネジ式ボディのピンを取り外します。交換ピンを挿入し、時計方向に回して締め付けます。(画像提供:Art Pini)

プラスチック製の部品なので、手で締める必要があることを忘れないでください。プラスチックのネジ山をつぶす危険性があるので、プライヤなどの工具は使用しないでください。

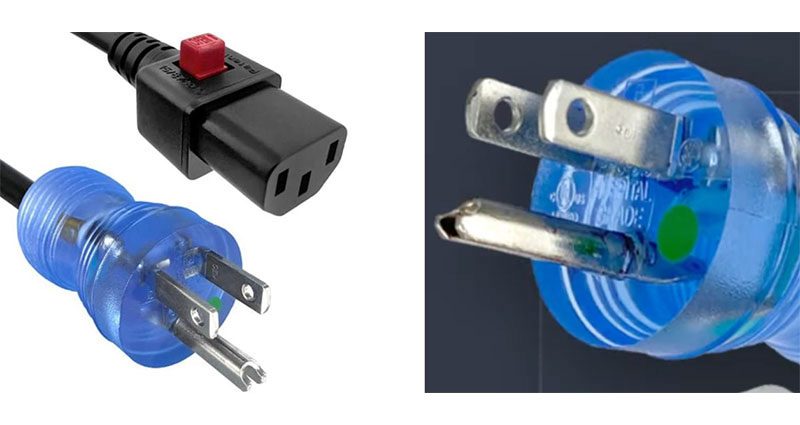

Teledyne LeCroyのPP007-WR-1は、プッシュオンピンを使用した500MHz、10:1パッシブプローブです。前述したように、ピンは2つのタイプが販売されています。PP007-004が剛体ピン、PP007-005がスプリング装填ピンです(図4)。

図4:剛体プローブピンとスプリング装填プローブピンの例。(画像提供:Teledyne LeCroy)

図4:剛体プローブピンとスプリング装填プローブピンの例。(画像提供:Teledyne LeCroy)

どちらのピンも直径0.5mm(0.0197インチ)で、プローブボディのソケットにフィットします。

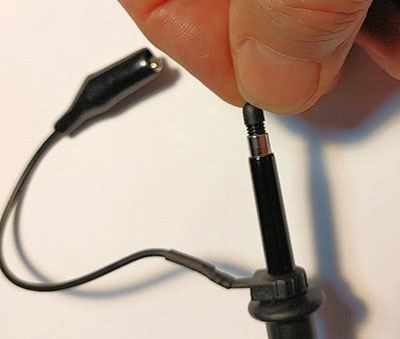

破損したプローブチップを取り外すには、ピンの最も広い部分をロングノーズペンチでつかみ、ピンの長軸に沿ってソケットから出るまで静かに引っ張ります(図5)。

図5:PP007-WR-1プローブのピンの長軸に沿って引っ張ることで、ピンを取り外します。(画像提供:Art Pini)

図5:PP007-WR-1プローブのピンの長軸に沿って引っ張ることで、ピンを取り外します。(画像提供:Art Pini)

交換ピンを挿入するには、ロングノーズペンチを使用してピンの肩の部分をつかみ、プローブソケットに底に達するまでゆっくりと押し込みます。

ピンを交換したら、プローブが動作していることを確認し、プローブまたはオシロスコープのユーザーマニュアルに従って低周波補償を行う必要があります。これで完了です。

まとめ

オシロスコープチップの扱いにちょっと気をつけていれば、わざわざチップを交換せずに済みます。しかし、プロービングをしすぎたり、うっかり足で踏みつけるといったお決まりの事態が生じても、プローブチップの交換は簡単に行えます。お手元の補償部品を手早く確認して交換いただくことで、すぐにまた使用できるようになります。

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum