802.11xモジュール、開発キットはIoTワイヤレス設計の簡素化に役立ちます

DigiKeyの北米担当編集者の提供

2018-01-11

モノのインターネット(IoT)製品は、Wi-Fiベースのワイヤレスコネクティビティを使用しています。これは、ワイヤレスコネクティビティが広く普及し、十分に理解されているためです。しかし、どのRFも複雑であり、規制コンプライアンステストを必要とします。適切な専門技術がなければ、特に設計者が最初からRFセクションを設計することを選択した場合は、開発速度が低下してしまいます。

設計プロセスを加速する方法の1つは、利用可能な数多くの事前認証済みモジュールから選択することです。そのため、この記事では、モジュールおよび関連する設計ツールを使って製品を設計する方法を説明する前に、無線アプリケーション向けのWi-Fiの利点について説明します。

Wi-Fiを選ぶ理由

Wi-Fiは、産業、科学、医療(ISM)用にライセンスフリーで使用できる2.4GHzの周波数割り当てを利用するワイヤレス通信向けの一般的なRF技術の1つです。この技術はIEEE 802.11仕様に基づいており、さまざまなスループットとデジタルエンコーディング方式のタイプがあります。

Bluetooth Low Energy(Bluetooth LE)やZigBeeなどの技術に比べると、消費電力が大きく高価で、プロセッサリソースをかなり必要とします。しかし、非常に高速です。生データレートが11Mbpsと最も遅い802.11bバージョンから優れた600Mbpsのnバージョンまで、他のオープン標準の2.4GHz技術を寄せつけません。(DigiKeyの記事「Comparing Low-Power Wireless Technologies」を参照してください。)

Wi-Fiの選択

どのWi-Fiタイプでも、Wi-Fiのブランドと仕様を管理するWi-Fi AllianceによりすべてのWi-Fi運用仕様が定められています。Wi-Fi Allianceは、Wi-Fiローカルエリアネットワーク(LAN)が使用するデータ構造、暗号化手法、周波数、パケット構成、サブプロトコルを決定します。

重要なことに、Wi-Fiは5GHz周波数割り当ても利用することができ、混雑した2.4GHz帯域から通信を移動することにより、スループットを向上し、干渉の可能性を低減することができます。有効範囲が減ることと障害物の透過性が弱いというマイナス面があります。(DigiKeyの記事「Compare 2.4 GHz and 5 GHz Wireless LAN in Industrial Applications」を参照してください。)

複数のWi-Fiプロトコルがあります。IEEE 802.11b/gは2.4GHz帯域で動作し、IEEE 802.11a/acは5GHz帯域での運用向けに設計され、IEEE 802.11n無線は両帯域で動作できます。

IEEE 802.11bは、1999年に採用され、5.5Mbpsと11Mbpsのデータレートを提供します。今では、たいてい旧式のシステムにのみ使用されています。しかし、bのサポートは最近のn無線に組み込まれているため、最新のシステムは旧式のシステムで動作できます。

IEEE 802.11gは、2003年に採用され、最大54Mbpsのデータレートを達成するために元のプロトコルとは異なる変調手法を使用しています。実際のアプリケーションでは、多くの場合、フォワードエラー修正アルゴリズムにより使用可能なデータレートが半減します。gはbと下位互換性があります。

IEEE 802.11nは、2009年に採用され、複数の「空間ストリーム」をエンコードするマルチ入力マルチ出力(MIMO)アンテナ技術を導入して、データレートを216Mbpsにブースとします(20MHzのチャンネル幅および3つの空間ストリームを採用したトランスミッタを想定)。802.11nは、2つの20MHzチャンネルを結合して形成された広い40MHzチャンネルも規定しています。これにより、スループットを450Mbpsにブーストします。3つの空間ストリームをサポートするデバイスは、ハイエンドのポータブルコンピュータ、タブレット、およびアクセスポイント(AP)に制限されます。2つの空間ストリームデバイスは十分な余裕がありますが、ポータブルコンピュータ、タブレット、および最新世代のスマートフォンに制限されます。

IEEE 802.11aは、5GHZ帯域で動作することを除き、ほとんどの点でgと同じです。最大データレートは同じ54Mbpsです。今日では、802.11aは一般に旧式のプロトコルと見なされています。

IEEE 802.11acは、2013年に採用され、8つの空間ストリームと最大160MHzのチャンネル幅を提供してスループットをさらにブーストします。商品化されたばかりの製品は高価なままで、少なくとも最初は、おそらく非常にハイエンド消費者製品に限定した技術が採用されます。

2.4GHz帯域は、11(米国)、13(米国以外のほとんどの国)、および14(日本)の20MHzチャンネルに割り当て可能です。83MHz幅の帯域には、3つの重複しないWi-Fiチャンネル(1、6および11)があります(図1)。

図1:2.4GHz ISM帯域におけるWi-Fiチャンネル割り当てでは、3つの重複しない20MHzチャンネル(1、6および11)が可能です。(画像提供:Cisco)

11~14チャンネルのいずれかを使用する隣接WLANにより生じる可能性がある衝突を避けるために、一般的にメーカーは、重複しないチャンネルで通信するように自社の機器を設計します。たとえば、チャンネル1で過剰に干渉を受けるWi-Fi無線を、干渉のない環境を見つけるために、チャンネル6または11に切り替えることができます。

周波数共有を支援するために、Wi-Fiには、同じチャンネルを使用するアクセスポイント(AP)間で帯域幅を公平に配分する競合メカニズムがあります。混雑したチャンネルで動作しているAPは、通信時間が制限され、データの受信時または送信時に影響を受けます。

IoT向けのWi-Fi

IEEE 802.11仕様に基づくWi-Fiは、通信プロトコルの物理(PHY)レイヤとデータリンクレイヤのみを定めていることに注意してください。データリンクレイヤは、メディアアクセス制御(MAC)と論理リンク制御(LLC)から成ります。しかし、インターネット接続のWi-Fiの偏在性により、一般的にPHYレイヤとデータリンクレイヤは完全なTCP/IPプロトコルスタックに統合されます。このプロトコルスタックは、インターネットの相互運用性を保証し、通常(常にではない)Wi-Fi接続ソリューションベンダーにより供給されるソフトウェアです。この記事の以降の部分では、TCP/IPスタックによるWi-Fiソリューションについて説明します(図2)。

図2:Wi-Fiはスタックの物理レイヤとデータリンクレイヤを定義します。通常、ベンダーは、インターネット相互運用性を提供する完全なTCP/IPスタックにこれらのレイヤを統合するファームウェアを供給します。(画像提供:国際理論物理学センター)

Wi-Fiは、スマートフォン、ポータブルコンピュータおよびPCをインターネットに接続する重要な技術として非常にニッチな分野を開拓する一方で、急速に多様化し、IoTの基盤技術となっています。

消費電力よりもインターネット相互運用性とスループットが重要な場合、Wi-Fi装備のIoTデバイスは、無線センサからインターネットに情報を直接リレーするという問題に対する魅力的な氏ソリューションを提供します。Wi-Fi IoTセンサは、IPv6 over Low-Power Wireless Personal Area Networks (6LoWPAN)のような複雑なネットワークレイヤなどを追加することなく、インターネットに直接接続します。

Wi-Fiは、費用効果の高い「ゲートウェイ」に適した選択肢です。マルチプロトコルのBluetooth LE/ZigBee/Wi-Fiシステムオンチップ(SoC)ベースのユニットは複数の低電力無線センサからデータを集めて、この情報をクラウドに転送します。

低消費電力形式のWi-Fiが新たに登場していることに注目してください。IEEE 802.11ahこと「HaLow」に基づく技術の消費電力は、他の低電力ワイヤレス技術が使用する超低デューティサイクルを活用することにより最小限に抑えられます。その消費電力は、従来のWi-Fiチップが消費する電力の1パーセント程度になると見込まれています。HaLowは、900MHz ISM帯域で動作し、その範囲を現在のWi-Fiの約2倍にブーストします。その代わり、スループットが犠牲になり、Bluetooth LEの最大生データレート2Mbpsと同等になるとみられています。

Wi-Fiベースの設計を加速する

最初からWi-Fi IoTソリューションを設計すると、コストが削減され、ワイヤレス製品のパフォーマンスを完全に最適化する機会が得られます。しかし、設計者には、ギガヘルツ周波数でのかなりのRFハードウェア専門知識、TCP/IPプロトコルの熟知、さらにコンプライアンス認定の標準仕様に対するテストと検証の長たらしいプロセスに着手する我慢強さが必要になります。

開発プロセスを加速するための基盤として使用できるリファレンス設計を提供する半導体ベンダーから多少の支援が得られます。しかし、このような回路図はたたき台として見なすことしかできません。磁気、基盤、トラックおよび回路インピーダンスにおけるわずかな変化がパフォーマンスに大きく影響します。スムーズに機能するようにするために、一般的にいくつかの設計を反復する必要が生じます。

満足のいく設計への近道は、組み立て、テスト、検証、コンプライス認定が済んでいるモジュールを選択することです。このような製品はWi-Fi IoTソリューションに迅速に組み込むことができ、市場投入を加速します。

さまざまな種類のIoT用IEEE 802.11モジュールとそれに関連する開発ツールを多くのシリコンベンダーから容易に入手できます。一般的に基本モジュールは、WLANベースバンドプロセッサとRFトランシーバのサポート、パワーアンプ(PA)、クロック、RFスイッチ、フィルタ、受動部品および電源管理を実装しています。

Wi-FiベースのTCP/IPスタックは管理するファームウェアの複雑な部分であるため、LinuxまたはAndroidなどの高レベルオペレーティングシステム(OS)をサポートできるマイクロプロセッサ対応のリソースを必要とします。Wi-Fiスタックを管理するOSの共通ドライバはハードウェアプロバイダから入手できますが、WinCEやリアルタイムOSなどに必要なドライバはサードパーティによりサポートされます。

多くの場合、整合回路を形成する受動部品と2.4/5GHzアンテナとともに適切なマイクロプロセッサを供給することは、設計者に任されます。しかし、モジュールソリューションによっては組み込みプロセッサが含まれる場合があり、他も完全に機能するソリューションで構成されます。

あらゆる状況に対応するWi-Fiモジュール

ポイントオブセール端末、リモートセキュリティカメラ、医療用センサなどのIoT用途向けに設計された費用効果の高いWi-Fiモジュールの例として、Silicon LabsのBluegigaブランドWF111があります。このデバイスは、Wi-Fi b、g、またはnを介してインターネット接続を提供します。製品は、2.4GHz動作のみ、72Mbpsの最大データレート、および114dBmのリンクバジェット(17dBmの送信電力出力と-97dBmのレシーバ感度)を提供します。電圧供給は、1.7~3.6Vで、Txピーク電流は192mAおよびRxピーク電流は88mAです。

WF111には、内蔵アンテナ(または外部アンテナ用コネクタ)があり、外部のホストマイクロプロセッサで動作するように設計されています。デバイスは、1ビットモードまたは4ビットモードで動作するSDIO(Secure Digital Input Output)インターフェースを使用するホストマイクロプロセッサにより制御されます。SDIOインターフェースにより、ホストマイクロプロセッサは、IEEE 802.11機能に直接アクセスできます。

シリコンベンダーはWF111がBluetooth LEセンサの近くで使用されることを期待しているため、ワイヤレス共存を管理しやすくなるように最大6つのハードウェア制御ラインが含まれています。制御ラインにより、Wi-FiデバイスとBluetoothデバイスは、Wi-FiデバイスとBluetooth LEデバイスが近接しているときに一般的に生じる同時のパケット転送を確実に回避できます。このような転送は、一般的にリンクのパフォーマンスを劣化させます(図3)。

図3:Silicon LabsのWF111には、Wi-FiデバイスとBluetoothデバイスが通信を確実に調整して共存を強化するための6つの制御ラインがあります。(画像提供:Silicon Labs)

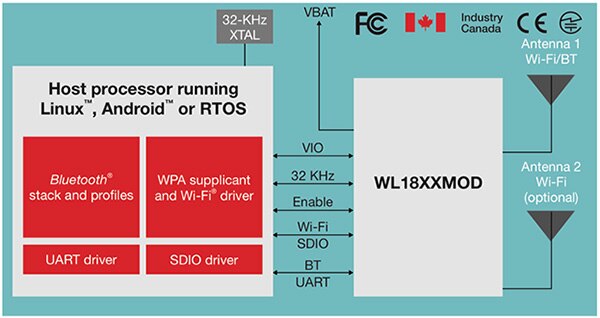

Texas Instruments(TI)のWL1801は、IEEE 802.11 a/b/g/nとBluetooth/Bluetooth LEトランシーバを同じデバイスに統合することにより一歩進んだBluetoothとの緊密な連携をとります。このようなモジュールは、Wi-FiプロトコルとBluetoothプロトコルとの組み込み相互運用性のため、上記のIoTゲートウェイデバイスに理想的なソリューションです。

デバイスは、2.4および5GHzのWi-Fi動作、54Mbpsの最大データレート、および115dBmのリンクバジェット(18.5dBmの送信電力出力と-96.5dBmのレシーバ感度)を提供します。動作電圧範囲は、2.9~4.8Vで、Txピーク電流は420mAおよびRxピーク電流は85mAです。モジュールは、FCC、IC、ETSIおよびTelec認証済みです。

WL1801はWi-FiスタックとBluetoothスタックを供給されますが、完全なソリューションを形成するには適切なマイクロプロセッサ、32kHzの水晶振動子およびアンテナと組み合わせる必要があります。TIは、Linux、Android、またはリアルタイムOSと、Wi-FiドライバおよびBluetooth LEスタックをサポートできるSitaraファミリ(AM3351、ARM® Cortex®-A8コアのデバイスなど)のマイクロプロセッサを推奨しています。マイクロプロセッサは、SDIOインターフェースを通じてWi-Fi動作を駆動し、UARTを介してBluetoothを駆動します(図4)。

図4:TIのWL1801では、ARM Cortex A8ベースのSitaraなどの対応チップが推奨されていますが、設計者がマイクロプロセッサを選択できます。(画像提供:Texas Instruments)

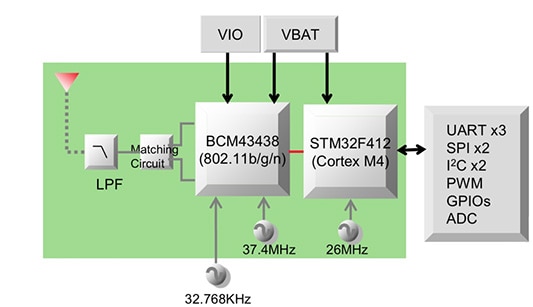

MurataのLBEE5ZZ1MDモジュールは、事前に読み込まれたWi-Fiファームウェアスタックを備えたプロセッサを含めることにより統合をさらに前進させます。プロセッサを無線に適合させることにより状況を単純にできる反面、設計者は、モジュールメーカーのプロセッサハードウェア選択と、おそらく不慣れな開発環境に対処しなければなりません。

Murataのモジュールは、Wi-Fi b、g、またはnを介してインターネット接続を提供します。デバイスは、2.4GHz動作のみ、65Mbpsの最大データレート、および100dBmのリンクバジェット(2dBmの送信電力出力と-98dBmのレシーバ感度)を提供します。3.3Vの電圧供給で動作し、Txピーク電流は300mAおよびRxピーク電流は45mAです。

モジュールは、Wi-Fi MAC/ベースバンド/無線とSTMicroelectronicsのSTM32F412 ARM Cortex-M4ベースのマイクロプロセッサを組み合わせます。モジュールには、オンボード水晶振動子、整合回路および2.4GHzアンテナが含まれます。32.786kHzのペリフェラル水晶振動子を追加できます。STM32F412プロセッサには、UART、SPI、I2Cなどのインターフェースが含まれます(図5)。

図5:MurataのLBEE5ZZ1MD Wi-Fiモジュールは、ARM Cortex M4ベースのマイクロプロセッサを水晶振動子、整合回路およびアンテナとともに組み込みます。(画像提供:Murata)

モジュールは、TCP/IPスタックおよびElectric Impのクラウドサービスに接続するためのElectric ImpのOSを備えています。これは、サードパーティのクラウドサービスプロバイダおよびデータのアップロード方法やアクセス方法に詳しくない設計者にとって便利です。開発ガイドは、Electric Impの開発センターウェブサイトで提供されます。

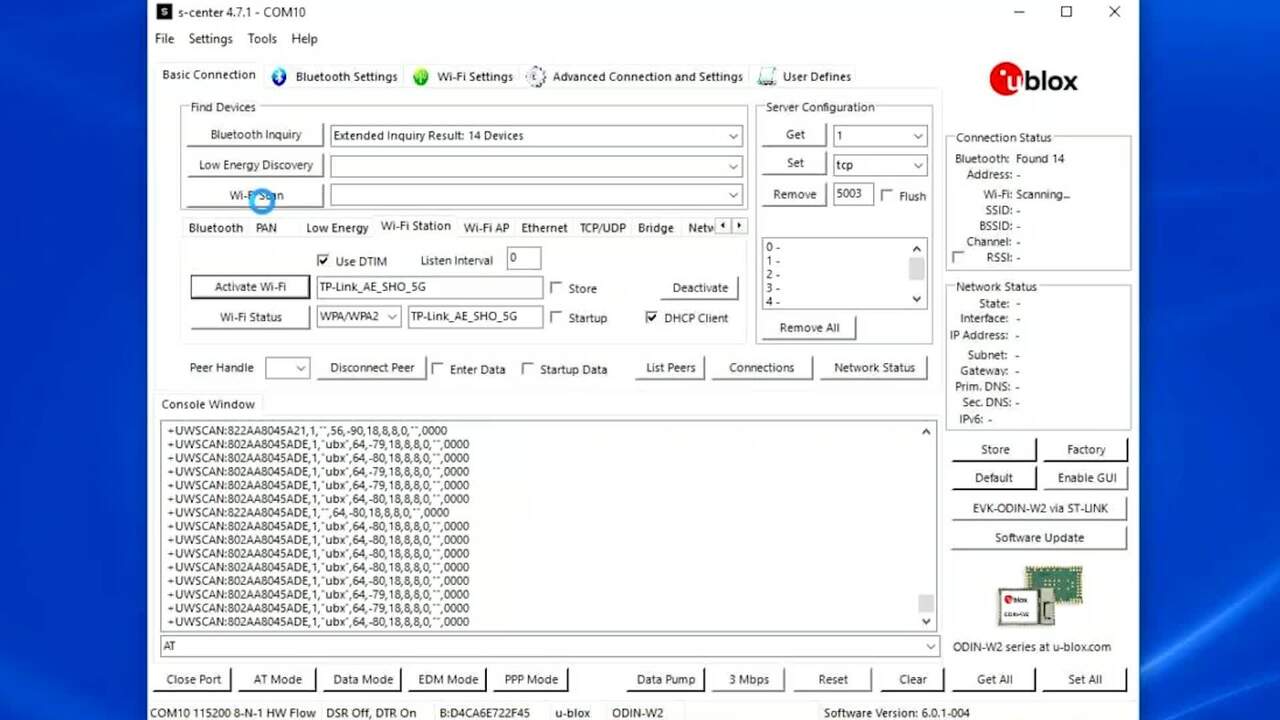

u-bloxのNINA W132は、モジュール式ソリューションがどの程度設計者を必要とするかの一例です。デバイスは、Wi-FiとBluetooth LEの機能、ホストプロセッサ、電源管理、独立した16Mbitのフラッシュメモリおよび40MHzの水晶振動子を統合します。

インターネット接続は、Wi-Fi 802.11b、g、またはnを介して行われます。デバイスは、2.4GHz動作のみ、54Mbpsの最大データレート、および112dBmのリンクバジェット(16dBmの送信電力出力と-96dBmのレシーバ感度)を提供します。3.3Vの電圧供給で動作し、Txピーク電流は320mAおよびRxピーク電流は140mAです。

ユニットには、アプリケーションソフトウェアがインストール済みです。開発者は、(ATコマンドを介して)u-bloxの構成用s-centerツールボックスを使用することを前もって理解する必要があります。

NINA-W132モジュールは、802.11i(WPA2)規格とエンタープライズセキュリティを使用した無線リンク保護のエンドツーエンドセキュリティを提供します。

開発キットを活用しよう

モジュールはハードウェアにかかる手間を大幅に省き、一般的に、実証されたWi-Fi(TCP/IP)ソフトウェアスタック(および多くの場合アプリケーション例)とともに提供されますが、ソリューションは必ずしも開発者の対象アプリケーション向けに最適化されているわけではありません。このような最適化は、多くの場合、モジュールメーカーの開発キットを利用することにより達成できます。開発ツールは、モジュールを収容する組み立ておよびテスト済みの開発ボードの形をとることがよくあります。

一般に、コンパニオンマイクロプロセッサを必要とするモジュールの開発ボードは、対象のマイクロプロセッサをベースにした開発プラットフォームに接続できます。開発キットは、ホストプロセッサ、さらにはWi-FiスタックへのAPI(Application Programmer Interface)を提供し、アプリケーションコーディングの追加を容易にします。

たとえば、Silicon Labsは、上記のWF111モジュールを評価するWF111開発キットを提供しています。この開発キットは、WF111モジュールを備えた組み立ておよびテスト済みのプリント基板で構成されます。標準のSDIOカードスロットに合う形に作られています。取り付けると、モジュールが実行され、対象のマイクロプロセッサの評価ツールを使用して評価されます。ヘッダを追加すると、RF認証目的でモジュールのデバッグバスに容易にアクセスでき、便利です。

もう1つの例として、TIのWL1835開発ボードがあります。これは、WL1801モジュール、すべての周辺回路およびアンテナで構成される完全に組み立ておよびテスト済みのプリント基板です。SitaraのTMDSICE3359開発ボードに接続できます。このボードは、WL1801モジュールを駆動するための適切なSitaraのプロセッサを備えています。このような開発セットアップにより、開発者は、対象のアプリケーションで稼働するWi-Fiユニットのパフォーマンスをテストできます。

まとめ

Wi-Fiは、インターネットとのシームレスな相互運用性を提供しながら高データレートをサポートするため、IoTワイヤレスプロトコルの中で独特の位置を占めています。しかし、RF技術同様、Wi-Fは最初から設計するには複雑です。

多くの設計者、特に短期の設計サイクルに直面している設計者にとって、モジュールは良い選択肢でしょう。組み込みマイクロプロセッサを備えているか、設計者が選択したマイクロプロセッサを組み合わせることができ、設計と認定のプロセスを大幅に簡略化し加速します。

免責条項:このウェブサイト上で、さまざまな著者および/またはフォーラム参加者によって表明された意見、信念や視点は、DigiKeyの意見、信念および視点またはDigiKeyの公式な方針を必ずしも反映するものではありません。