インターネット接続型製品を設計するシンプルな方法

製品をインターネットに接続すると、多くのメリットがあります。たとえば、製品メーカーは市中にある製品から貴重な使用状況の統計を把握し、今後の製品改善の方法についてアイデアを得られます。一方、ユーザーにとっては、モバイルアプリまたはウェブアプリによるリモートコントロールや機能追加などの利便性があります。

具体的な開発作業

企業は、自社の電子製品をインターネットに接続するために何を行う必要があるでしょうか?

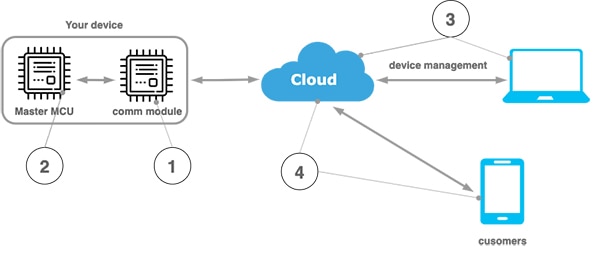

第1に、通信モジュール(Wi-Fi、セルラー、Ethernet、RF)を選んで、それをメインの(「マスター」)マイクロコントローラに物理的につなげる必要があります。

第2に、マスターマイクロコントローラのファームウェアを更新し、ネットワークロジック、リモートコマンド割り込み、セキュリティ、データ交換、OTA(over-the-air)アップデートなどを導入する必要があります。現行のマスターマイクロコントローラではおそらく新しい機能が動作しないため、未テストの異なるアーキテクチャへの製品移行が必要となれば、大きなリスクが伴います。

第3に、デバイスの接続先となり、デバイスレジストリを保持し、管理とデータストレージを含むクラウドサービスを開発する必要があります。これらはAWS IoTやAzureなどのサービス上に開発するか、または自社開発のインフラ上で行います。

(画像提供:vcon.io)

(画像提供:vcon.io)

第4に、エンドカスタマー用のモバイル/ウェブアプリの開発に加え、適切なアクセス制御、認証および承認、データ交換メカニズムなどシステムのクラウドに関わる部分の開発を行う必要があります。

そして突如、「デバイスをリモートコントロール対応にする」などの簡単そうに見えた目標が、さまざまな課題(例:ネットワーク対応のデバイスファームウェアの開発、デバイスと通信するクラウドサービス、プロビジョニングとアクセス制御メカニズムなど)に直面するかもしれません。しかもそれらの課題は、一企業では対処できない多方面の専門分野に及ぶ場合もあります。

これを考えると、このようなプロジェクトの完了までには数年を要するでしょう。結局、自社の製品に取り付け可能で自社開発のインフラを利用するカスタム型「ユニバーサル通信モジュール」の開発を進めるとすれば、それは「すでにある技術を一から作り直す」ことになるのです。

VCON - もう1つのアプローチ

(画像提供:Espressif Systems)

(画像提供:Espressif Systems)

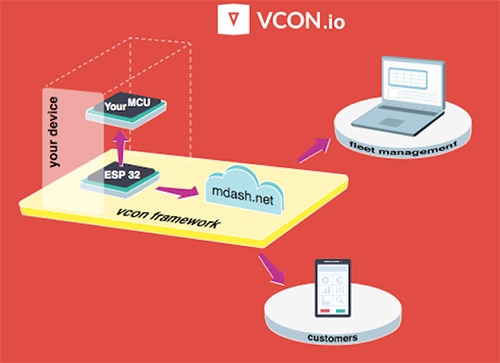

そのような「ユニバーサル通信モジュール」がすでに存在するとしたらどうでしょう?

そのモジュールをマスターマイクロコントローラに接続すれば、あらゆるマスターコントローラ(Microchipの小型8ビットAVRに始まり、STMicroelectronicsの高性能な32ビットSTM32F7まで)に対して、ファームウェアのリモート更新が不要なリモート制御、クラウド管理サービス、モバイルカスタマーのアクセス制御などを実現できます。しかもこれらすべてがすぐに導入できるもので、既存の商用展開で実証およびテスト済みだとすればどうでしょう?

お客様とさまざまなIoTプロジェクトで長年連携してきたCesantaは、そのようなモジュールを開発しました。このモジュールは、Espressif SystemsのESP32チップをベースとしています。Wi-Fi、Ethernet、またはセルラー通信をサポートし、まさに上記のような機能を実行します。

これまでの経験から、同様のインフラストラクチャを実装するには開発作業に約1.5~2年かかるでしょう。そのため、可能な限り短期に最適なコストで自社デバイスをインターネット接続可能にしようとしているIoT製品サプライヤの方は、お気軽にCesantaまでご相談ください。そしてVCONを今すぐお試しください。

(画像提供:vcon.io)

(画像提供:vcon.io)

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum