基礎解説:コンデンサのタイプごとの特性を理解して適切かつ安全に使用する

DigiKeyの北米担当編集者の提供

2020-09-17

コンデンサはエネルギー蓄積デバイスで、アナログおよびデジタルのどちらの電子回路にも不可欠です。タイミング、波形の生成および整形、直流の遮断、交流信号のカップリング、フィルタリングおよび平滑化、そしてもちろん、エネルギーの蓄積のために使われます。用途が多岐にわたるため、さまざまなプレート材料、絶縁性誘電体、物理的形状を利用した豊富なタイプのコンデンサが登場しています。このような各種コンデンサは、それぞれに特定の応用範囲があります。幅広い選択肢があるため、これらをすべて分類して、性能特性、信頼性、寿命、安定性、コストの面で設計に最適なものを選択しようとすると、時間がかかることがあります。

目的の回路で、用途に適したコンデンサを選択するには、コンデンサ各種の特性に関する知識が必要です。この知識には、コンデンサの電気的特性、物理的特性、経済的特性のすべてが欠かせません。

この記事では、コンデンサのさまざまなタイプ、それらの特性、および重要な選択基準について説明します。主な違いや属性を説明するため、Murata Electronics、KEMET、Cornell Dubilier Electronics、Panasonic Electronics Corporation、AVX Corporationの各社の製品を例として取り上げます。

コンデンサとは

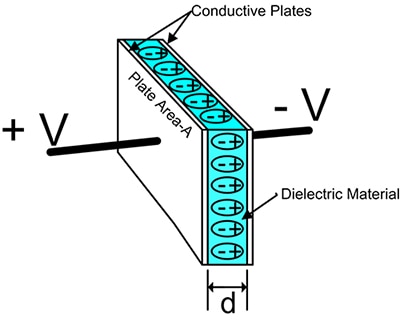

コンデンサは、内部の電界にエネルギーを蓄積する電子デバイスです。抵抗器やインダクタと並ぶ、基本的な受動電子部品です。すべてのコンデンサは、誘電体と呼ばれる絶縁体で隔てられた2枚の導体プレートからなる同一の基本構造をしており、電界の印加により分極します(図1)。静電容量はプレート面積Aに比例し、プレート間距離dに反比例します。

図1:基本的なコンデンサは不導体である誘電体で隔てられた2枚の導電プレートで構成され、2枚のプレート間の電界に分極領域としてエネルギーを蓄積(画像提供:DigiKey)

図1:基本的なコンデンサは不導体である誘電体で隔てられた2枚の導電プレートで構成され、2枚のプレート間の電界に分極領域としてエネルギーを蓄積(画像提供:DigiKey)

世界初のコンデンサはライデン瓶で、1745年に製作されました。これはガラス瓶の内面と外面に金属箔を貼ったもので、当初は静電荷を蓄積するために使われました。ベンジャミン・フランクリンはこれを使って稲妻が電気であることを実証し、これが記録されているもっとも古い応用例の1つとなりました。

基本的な平行プレートコンデンサの静電容量は、式1で求められます。

式1

式1

式の要素の意味は、次のとおりです。

C:静電容量(F)

A:プレート面積(㎡)

d:プレートの間隔(m)

ε:誘電体材料の誘電率

εは誘電体材料の比誘電率εrに真空の誘電率ε0を掛けたものに等しい値です。比誘電率εrは、誘電定数kと呼ばれることが多いです。

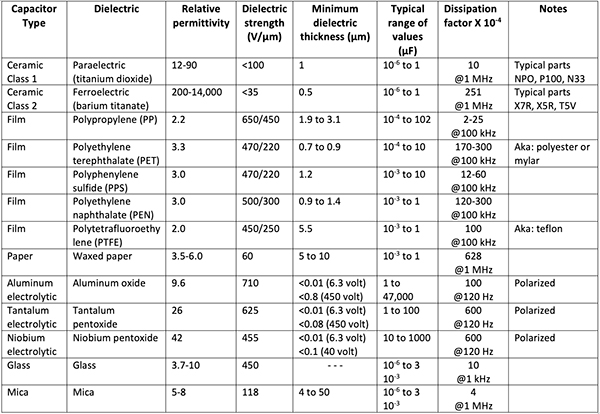

式1によると、静電容量は比誘電率およびプレート面積に正比例し、プレート間の距離に反比例します。静電容量を増やすために、プレート面積を増やしたり、プレート間距離を減らしたりすることができます。真空の比誘電率は1であり、すべての誘電体の比誘電率は1より大きいため、誘電体を挿入することでも、コンデンサの静電容量が増えます。一般的にコンデンサは、使用されている誘電体材料のタイプで分類されます(表1)。

表1:一般的なタイプのコンデンサの特性(誘電体材料別)(表提供:DigiKey)

表1:一般的なタイプのコンデンサの特性(誘電体材料別)(表提供:DigiKey)

一部の列に関する注記:

- コンデンサの比誘電率(誘電定数)は、所定のプレート面積と誘電体の厚さで実現可能な静電容量の最大値に影響します。

- 絶縁耐力は、誘電体の厚さで決まる、電圧破壊に対する耐久度の定格です。

- 誘電体の実現可能な最小の厚さは、実現可能な最大静電容量とコンデンサの破壊電圧に影響します。

コンデンサの構造

コンデンサには、アキシャル、ラジアル、面実装など各種の物理的実装タイプがあります(図2)。

図2:コンデンサの実装タイプ、または構成タイプのアキシャル、ラジアル、面実装。面実装タイプが現在、非常に広範に使用されている(画像提供:DigiKey)

図2:コンデンサの実装タイプ、または構成タイプのアキシャル、ラジアル、面実装。面実装タイプが現在、非常に広範に使用されている(画像提供:DigiKey)

アキシャル構造は、金属箔と誘電体が交互になった層、または両面を金属被覆した誘電体を円筒状に巻いたものです。導電プレートへの接続は、挿入タブか円形の導電性エンドキャップで行います。

ラジアルタイプは通常、交互になった金属層と誘電体層で構成されています。金属層は端で連結されています。ラジアルタイプとアキシャルタイプはスルーホール実装用です。

面実装コンデンサも、導体層と誘電体層が交互に重なった構造です。金属層の各端が面実装用にはんだキャップで連結されています。

コンデンサの回路モデル

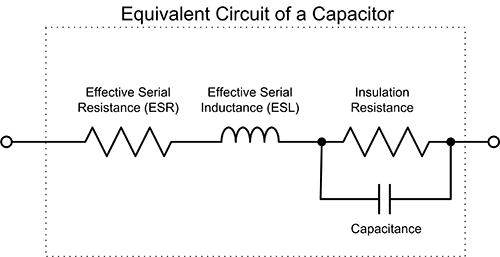

コンデンサの回路モデルには、3つの受動回路素子がすべて含まれています(図3)。

図3:容量素子、誘導性素子、抵抗素子で構成されるコンデンサの回路モデル(画像提供:DigiKey)

図3:容量素子、誘導性素子、抵抗素子で構成されるコンデンサの回路モデル(画像提供:DigiKey)

コンデンサの回路モデルは、導電要素のオーム抵抗および誘電体の抵抗を表す直列抵抗素子で構成されます。これは、等価直列抵抗または実効直列抵抗(どちらもESR)と呼ばれます。

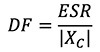

誘電効果は、コンデンサにAC信号が印加されたときに発生します。AC電圧によって誘電体が分極し、内部過熱を引き起こします。誘電過熱は誘電体材料によって決まり、誘電体の誘電正接として測定されます。誘電正接(DF)はコンデンサの静電容量とESRの関数であり、式2で求められます。

式2

式2

式の要素の意味は、次のとおりです。

XC:容量性リアクタンス(Ω)

ESR:等価直列抵抗(Ω)

誘電正接は、容量性リアクタンスの項のため周波数に依存し、無次元であり、多くの場合はパーセントで表されます。誘電正接が小さいと誘電加熱が少なく、したがって損失が少なくなります。

実効直列インダクタンスまたは等価直列インダクタンス(どちらもESL)と呼ばれる、直列の誘導性素子があります。これはリードおよび導電経路のインダクタンスを表します。直列のインダクタンスと静電容量によって直列共振が発生します。直列共振周波数より低い周波数では、デバイスが主に容量性挙動を示し、高い周波数では誘導性挙動が増します。この直列インダクタンスは、多くの高周波の用途で問題を引き起こします。サプライヤは、ラジアル型および面実装型の部品構成に示されている層構造を採用することでインダクタンスを最小化します。

並列の抵抗は、誘電体の絶縁抵抗を表します。各モデル部品の値は、コンデンサの形態とその構造のために選択された材料に依存します。

セラミックコンデンサ

これらのコンデンサは、セラミック誘電体を使用しています。セラミックコンデンサには、クラス1とクラス2という2つのクラスがあります。クラス1は、二酸化チタンなどの常誘電性セラミックを使用しています。このクラスのセラミックコンデンサは、安定性が高く、静電容量の温度係数が良好で、低損失です。このクラスはその特有の正確さから、発振器、フィルタ、その他のRF用途に使用されます。

クラス2のセラミックコンデンサは、チタン酸バリウムなどの強誘電性材料を基にしたセラミック誘電体を使用しています。 これらの材料の高い比誘電率により、クラス2のセラミックコンデンサは単位体積あたりの静電容量は大きいですが、正確さと安定性ではクラス1のコンデンサより劣ります。このクラスは、静電容量の絶対値がそれほど重要ではないバイパスやカップリングの用途に使われます。

Murata ElectronicsのGCM1885C2A101JA16は、セラミックコンデンサの例です(図4)。このクラス1、100pFのコンデンサは許容差5%、定格電圧100Vで、面実装型で提供されています。このコンデンサは、定格温度が-55°C~+125°Cの車載用途向けです。

図4:GCM1885C2A101JA16は、クラス1、100pFの面実装型セラミックコンデンサで、許容差5%、定格電圧100V(画像提供:Murata Electronics)

図4:GCM1885C2A101JA16は、クラス1、100pFの面実装型セラミックコンデンサで、許容差5%、定格電圧100V(画像提供:Murata Electronics)

フィルムコンデンサ

フィルムコンデンサは、薄いプラスチックフィルムを誘電体として使用したものです。導電プレートは金属箔の層、あるいは2つのプラスチックフィルムの各面に施した2つの薄い金属被覆の層として実現されています。誘電体として使用するプラスチックによって、このコンデンサの特性が決まります。フィルムコンデンサには多くの種類があります。

ポリプロピレン(PP):特に許容差と安定性に優れ、ESRおよびESLが小さく、電圧破壊定格が高いものです。誘電体の温度限界のため、リード型デバイスのみで提供されています。PPコンデンサの用途には、スイッチモード電源、バラスト回路、高周波放電回路など、大電力または高電圧が発生する回路、さらには、信号の完全性を保つ上でコンデンサのESRおよびESLが小さいことが求められるオーディオシステムがあります。

ポリエチレンテレフタレート(PET):ポリエステルコンデンサ、マイラコンデンサとも呼ばれる、これらのコンデンサは比誘電率が高いため、フィルムコンデンサの中で最も体積効率が高いです。一般にラジアルリード型デバイスとして製品化されます。これらは容量性の用途全般に使用されます。

ポリフェニレンスルファイド(PPS):これらのコンデンサは、金属被覆フィルムデバイスとしてのみ製造されています。特に温度安定性が良好であるため、優れた周波数安定性が求められる回路で使われます。

PPSフィルムコンデンサの例の1つが、Panasonic Electronics CorporationのECH-U1H101JX5です。この100pFコンデンサは、許容差5%、定格電圧50Vで、面実装型です。動作温度範囲は-55°C~125°Cで、一般エレクトロニクス用途向けです。

ポリエチレンナフタレート(PEN):PPSコンデンサと同様、金属被覆フィルムタイプのみ製造されています。PENコンデンサは温度許容差が広く、面実装型が提供されています。用途は、高温および高電圧での性能が求められるものが中心です。

PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)コンデンサまたはテフロンコンデンサは、高温度および高電圧の許容差に優れています。金属被覆構造および金属箔構造で製造されています。PTFEコンデンサはほとんどの場合、高温に曝される必要がある用途で使われます。

電解コンデンサ

電解コンデンサは、静電容量値が大きく、体積効率がよい点で優れています。これは、液体電解質をプレートの片方として使うことで実現されます。アルミ電解コンデンサは、4つの分かれた層で構成されています。アルミ箔カソード、電解液に浸した紙製セパレータ、化学処理によってきわめて薄い酸化アルミ層を形成したアルミ製アノード、最後にもう1つの紙製セパレータです。この組み合わせたものを巻いて、金属製のカンに入れて密封します。

電解コンデンサは極性のある直流(DC)デバイスであるため、印加電圧は指定どおりの正負の端子に印加する必要があります。電解コンデンサを正しく接続しないと爆発損傷を起こす場合がありますが、エンクロージャには、反応を管理し、損傷の恐れを最小限にとどめるための圧力除去ダイアフラムが備えられています。

電解コンデンサの主な利点は、大きな静電容量値と小型で比較的低コストであることです。静電容量値は許容差が広く、リーク電流は比較的大きくなります。電解コンデンサの最も一般的な用途は、リニア電源およびスイッチング電源のフィルタコンデンサです(図5)。

図5:電解コンデンサの例。静電容量はすべて10µF(画像提供:KemetとAVX Corp.)

図5:電解コンデンサの例。静電容量はすべて10µF(画像提供:KemetとAVX Corp.)

図5を参照し、左から右の順に説明します。KemetのESK106M063AC3FAは、10µF、20%、63Vのラジアルリード型アルミ電解コンデンサです。85°Cの温度まで動作可能で動作寿命は2,000時間です。この製品は、フィルタリング、デカップリング、バイパス動作など電解コンデンサの用途全般に使用できます。

アルミ電解コンデンサの代替品の1つが、液体電解質を固体ポリマー電解質で置き換えたアルミポリマーコンデンサです。アルミポリマーコンデンサは、アルミ電解コンデンサに比べて、ESRが小さく、動作寿命も長いコンデンサです。すべての電解コンデンサと同様、極性があり、電源のフィルタコンデンサおよびデカップリングコンデンサとして使われます。

KemetのA758BG106M1EDAE070は、10µF、25V、ラジアルリード型のアルミポリマーコンデンサで、長い寿命および広い温度範囲での安定性に優れています。これは、携帯電話の充電器、医療用電子機器など、産業用および商用向けです。

タンタルコンデンサも電解コンデンサの一形態です。この場合は、タンタル箔面に酸化タンタルの層を化学的に形成します。アルミ電解コンデンサに比べて、体積効率は高いですが、最大電圧レベルは一般に低くなります。タンタルコンデンサは、アルミ電解コンデンサに比べて、ESRが小さく、温度許容差が大きいことを特長としており、そのため、はんだ付け工程での耐久性に優れています。

KemetのT350E106K016ATは、10µF、10%、16Vのラジアルリード型タンタルコンデンサです。小型、低リーク、小さな誘電正接という利点を備えており、フィルタリング、バイパス、ACカップリング、タイミングの用途向けです。

電解コンデンサのタイプの最後は、酸化ニオブ電解コンデンサです。タンタルの不足期に開発されたニオブ電解コンデンサは、タンタルの代わりにニオブを使用し、電解質として五酸化ニオブを使用したものです。比誘電率が大きいため、単位静電容量あたりのパッケージサイズを小さくできます。

酸化ニオブ電解コンデンサの例の1つが、AVX Corp.のNOJB106M010RWJです。これは、10µF、20%、10Vの面実装型コンデンサです。タンタル電解コンデンサと同様、フィルタリング、バイパス、ACカップリングの用途に使われます。

マイカコンデンサ

マイカコンデンサ(大部分は銀雲母)は、きわめて狭い静電容量許容差(±1%)、小さな静電容量温度係数(通常50ppm/°C)、類を見ない小さな誘電正接、印加電圧による静電容量の変動の小ささを特長としています。狭い許容差と高い安定性により、RF回路に適しています。誘電体として使用する雲母(マイカ)の両面に銀を塗って導電面を形成しています。雲母は、ほとんどの一般的な電子汚染物質と相互作用しない安定した鉱物です。

Cornell Dubilier ElectronicsのMC12FD101J-Fは、100pF、5%、500V、面実装型マイカコンデンサです(図6)。MRI、移動無線機、パワーアンプ、発振器などのRF用途に使用されます。定格動作温度の範囲は-55°C~125°Cです。

図6:RF用途向け面実装型マイカコンデンサのCornell Dubilier ElectronicsのMC12FD101J-F(画像提供:Cornell Dubilier Electronics)

図6:RF用途向け面実装型マイカコンデンサのCornell Dubilier ElectronicsのMC12FD101J-F(画像提供:Cornell Dubilier Electronics)

まとめ

コンデンサは電子機器の設計に不可欠の部品です。長年にわたり、さまざまな特性を有する幅広いタイプのコンデンサが開発され、特定の応用に特に適したコンデンサもあります。設計者にとって、さまざまなタイプ、構成、仕様に関する実用的な知識を身につけることは、特定の用途に最適な選択を確実に行うために十分な価値があります。

免責条項:このウェブサイト上で、さまざまな著者および/またはフォーラム参加者によって表明された意見、信念や視点は、DigiKeyの意見、信念および視点またはDigiKeyの公式な方針を必ずしも反映するものではありません。