超音波センサの概要

2021-05-20

超音波センサがロングセラーで今も人気が高まっているのは、安価で非常に調整しやすく、様々なアプリケーションに使用できるからです。その調整のしやすさから、最近では自律走行車や産業用ドローン、ロボット機器などの新しい技術にも用途を見出しています。この記事では、超音波センサの動作原理、メリット&デメリット、代表的な用途をご紹介します。

超音波センサとは?

超音波とは、人間の可聴域(20kHz)を超えた音声周波数のことです。超音波センサは、この周波数を利用して、存在検知を行ったり、離れた物体までの距離を算出したりするデバイスです。

仕組み・動作

超音波センサの基本的な動作は、コウモリが飛翔中に昆虫を見つけるのに使用する反響定位に似ています。トランスミッタが、23kHzから40kHzの周波数を持つ「チャープ」と呼ばれる高周波音波を短時間で大量に送信します。この音波のパルスが対象物に当たると、音波の一部が反射してレシーバに戻ってきます。センサが超音波信号を送信してから受信するまでの時間を計測して以下の式を使用することで、対象物までの距離を算出することができます。

![]()

式の要素の意味は、次のとおりです。

d = 距離(メートル)

t = 送信から受信までの時間(秒)

c = 音速(343メートル/秒)

これに0.5をかけて一方向への移動時間を計算すると、最終的に対象物までの距離になります。

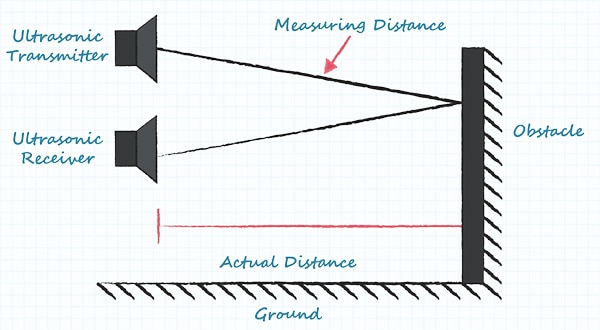

最もシンプルな超音波センサは、送信機と受信機が隣接して配置されるように構成されています(図1)。この配置により、トランスミッタから直線的に進む音波と、直線的に反射してレシーバに戻ってくる音波の量が最大となり、測定誤差を低減することができます。

超音波トランシーバは、トランスミッタとレシーバを一つの筐体に収納したものです。これにより、距離の最小化による測定精度の向上に加え、基板の省スペース化も実現しています。

図1:超音波トランスミッタ/レシーバの基本的な配置(画像提供:Same Sky)

図1:超音波トランスミッタ/レシーバの基本的な配置(画像提供:Same Sky)

センサからの読み取り値に基づいて対象物までの距離を算出する場合、いくつかの要素を考慮する必要があります。音波は当然、すべての方向(垂直方向と水平方向を含む)に伝わるので、トランスミッタからの音波のパルスが届く範囲が遠いほど、懐中電灯の光が届くように、パルスが広範囲に広がる可能性が高くなります(図2)。

このため、超音波センサは標準的な検知範囲ではなく、ビーム角やビーム幅で規定されています。送信機からのセンサビームは、全偏角で指定するメーカーと、最近似直線からの偏差で指定するメーカーがあります。各メーカーのセンサを比較する際には、センサのビーム角がどのように規定されているかを認識しておくことが重要です。

図2:ビーム角は、センサの選定において認識しておくべき重要な仕様である(画像提供:Same Sky)

図2:ビーム角は、センサの選定において認識しておくべき重要な仕様である(画像提供:Same Sky)

また、ビーム角は、超音波センサの動作範囲や動作精度にも影響します。狭い範囲に集中してビームを照射するセンサは、広い範囲にビームを照射するセンサに比べて、物理的により離れた場所にある対象物を検知することができます。これは、ビームが、大きく広がりすぎて対象物を検知できなくならずに、より長い距離を進むことができるからです。これにより、対象物の検知精度も高くなり、離れた場所にある対象物を誤認する恐れも小さくなります。広角ビームは精度が低いものの、より広い範囲での対象物の汎用的な検知が必要な用途に適しています。

同様に、アナログセンサを使うか、デジタルセンサを使うかの選択も、検討する必要があります。アナログセンサは、超音波チャープの送信とそのエコーの受信のみを行います。次いで、このエコーをデジタル形式に変換して、対象物までの距離を計算するシステムマイクロコントローラで使用する必要があります。システム設計者は、アナログ/デジタル変換による遅延を考慮して計算しなければなりません。デジタル超音波センサモジュールは、音声信号の送受信を行うだけでなく、距離計算を行うスレーブマイクロコントローラを搭載しており、計算した値を通信バスを介してマスターシステムのマイクロコントローラに送信します。

また、システムエンジニアは、カスタムセンサを設計する際に、トランスミッタとレシーバ(その他のディスクリート部品も含む)を別々に設計するか、完全に統合されたトランシーバを使用するかを決めなければなりません(図3)。統合型超音波トランシーバは、単体のトランスミッタ/レシーバに比べて、小型化(およびそれによるPCBの省スペース化)、操作性の向上、用途によっては精度の向上などのメリットがあります。しかし、制約が多く、用途に合わせてセンサを設計できる自由度が低くなっています。

図3:単体の超音波トランスミッタ/レシーバと統合型超音波トランシーバモジュール(画像提供:Same Sky)

図3:単体の超音波トランスミッタ/レシーバと統合型超音波トランシーバモジュール(画像提供:Same Sky)

利点

超音波センサを使用し、他のタイプの近接/存在検知センサを使用しないかどうかの判断は、用途によって大きく異なります。しかし、超音波センサには多くのメリットがあります。

- 超音波センサは、光センサや赤外線センサとは異なり、色とは無関係に動作する。つまり、対象物の色が測定精度に影響しないということである。

- 同様に、ガラスや水などの半透明や透明な素材も、性能に悪影響を与えない。

- 数センチから数メートル、最大で20メートルまでの広い範囲で、柔軟に対象物の検知や距離の測定を行うことができる。

- 超音波センサは風雪に耐えてきた。シンプルな物理的原理に基づいているため、安定した信頼性の高いパフォーマンスを実現している。

- 地味ではあるが、測定誤差が1%以下という驚異的な精度を誇る。

- また、1秒間に数回の測定が必要な用途では、高い「リフレッシュレート」で動作するように設計することができる。

- 入手しやすく、比較的安価な部品で構成されている。

- 電気的なノイズに対する耐性が高い。また、バックグラウンドの音響ノイズの影響を克服するために、特別にエンコードされた情報が含まれる「チャープ」を送信するように設計することができる。

制限事項

超音波センサは、他のセンサに比べて多くの利点がある一方で、いくつかの欠点もあります。

- 音波の速度が温度や湿度に影響される。つまり、環境条件が距離測定の精度や安定性に影響を与え、追加の補償回路が必要になる場合もある。

- 超音波センサは、距離の測定や対象物の検知にのみ使用できる。対象物の位置を示したり、対象物の形状や色に関する情報を提供したりすることはできない。

- 超音波センサのサイズは、産業用や自動車用の製品には適しているが、小型の組み込み用では問題となる。

- 一般的なセンサと同様に、湿気や極端な温度、過酷な条件に弱く、性能に悪影響を受けたり使用できなくなったりすることがある。

- 音波が移動するには媒体が必要なため、超音波センサは真空中で使う用途には使用することができない。

代表的な用途

超音波センサの代表的な用途は、容器内の液体レベルを検知することです。超音波センサは、検知する液体の色(またはその色がないこと)に影響されないので、この用途には特に適しています。また、液体に触れないため、揮発性物質を検出しても安全面の問題がありません。

シンプルで比較的安価なため、汎用的な対象物検知用にもよく使われています。このような用途の例として、車両や人の検知があります(図4)。また、工場でのパレットや箱の仕分け、飲料の充填機、生産ラインでの計数などにも使用されています。

図4:自律型掃除機は超音波センサを使って衝突を避けることができる(画像提供:Same Sky)

図4:自律型掃除機は超音波センサを使って衝突を避けることができる(画像提供:Same Sky)

また、用途によっては、トランスミッタとレシーバを別々に使用することも可能です。高周波のチャープは、人間よりも聴覚しきい値の高い動物には聞こえるため、動物の抑止用にも利用できます。一方、レシーバは、セキュリティシステムの一部として音の検知に使用できます。

ご注文内容

超音波センサは、一般によく浸透している成熟した物理的原理に基づいており、比較的シンプルで汎用性が高く、低コストであることから、風雪に耐えてきました。超音波センサは、様々な民生用や産業用アプリケーションの距離測定や存在検知などによく使われていますが、将来的には、その他の挑戦しがいのあるアプリケーションでの使用が期待されています。

免責条項:このウェブサイト上で、さまざまな著者および/またはフォーラム参加者によって表明された意見、信念や視点は、DigiKeyの意見、信念および視点またはDigiKeyの公式な方針を必ずしも反映するものではありません。