交流(AC)電源投入インジケータとしてネオン管を忘れないでください

ACライン電源の最新プロジェクトで指示された設計要件が、「『ユニットがACラインに接続されていて、かつ電源がオンになっている』、つまり『ACラインが良好で、ユニットに電源が入っている』ことを示す、ユニークな照光式インジケータを提供すること」という、一見シンプルなものだったとします。このようなインジケータが求められた理由は、ユーザーの利便性を高めると同時に、電源を入れたはずなのにユニットに電源が入っていない場合のトラブルシューティングの手掛かりとするためです。

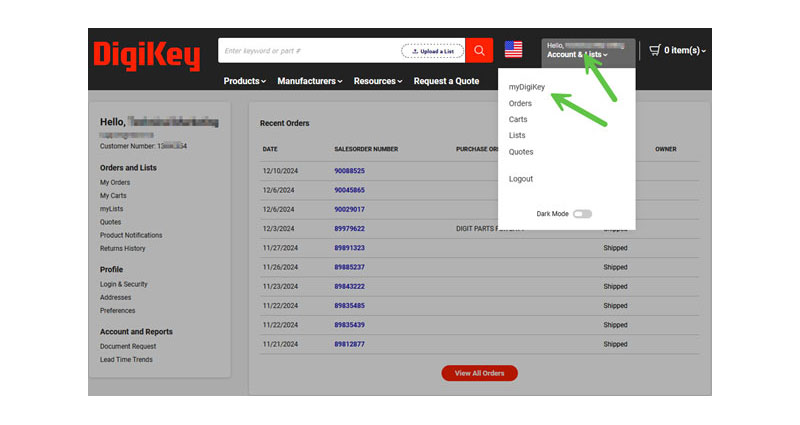

この要件に対してあなたが最初に思いついたアイデアは、「製品内の空いているDCレールからわずかな電力を引き出して、赤色LEDを駆動するための約20ミリアンペア(mA)を供給する」というシンプルなものだったとします。適切なレールがない場合は、LEDを駆動するための小さな回路を追加することもできます(図1)。

図1:ACラインからLEDインジケータを駆動するのは難しくありませんが、いくつかの能動部品と受動部品が必要です。(画像提供:International Light Technologies, Inc.)

図1:ACラインからLEDインジケータを駆動するのは難しくありませんが、いくつかの能動部品と受動部品が必要です。(画像提供:International Light Technologies, Inc.)

しかし、この2つの解決策には問題があります。まず、安全性に関わる信頼性の問題があります。そのDCレールを駆動する回路に障害が発生し、LEDが照光しない場合、「ユーザーは『ACラインが切断されて、回路に電源が入っていない』と思っているとしても、実際には電源が入っている」という安全上の問題が発生する可能性があります。

それが問題にならず、また部品表(BOM)が短い場合でも、そのような別のインジケータ回路は、機能の割に製作するのが面倒で比較的高くつきます。タップを付けることができるDCレールがなく、かつ降圧トランスや規制上・安全上のための絶縁トランスが必要な場合には、シンプルで安価なもので済ませることはもはやできなくなります。

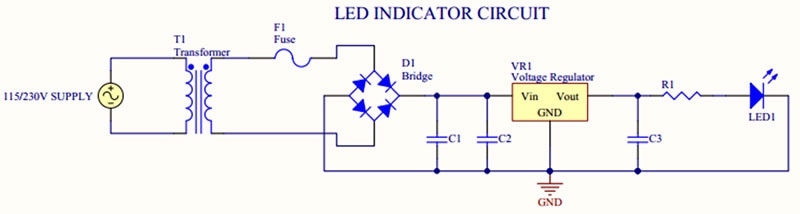

そこで、「LEDをACラインに直接接続する、受動部品のみを使用した、より低コストな方法があるに違いない」と考えるわけですが、確かにそのような方法はあります。そのような方法の候補としては、交流電源からの低電流DCレールが必要な場合に一部の商用設計で使用される「コンデンサドロッパ」(キャップ(キャパシタ)ドロップ)電源があります(図2)。これ自体は、LEDの駆動用として使用することができます。

図2:「コンデンサドロッパ」回路は、ACラインから直接LEDを駆動するのに使用できます。一見シンプルな回路ですが、実は微妙な回路であり、規制上・安全上の問題もあります。(画像提供:Turbokeu.com)

図2:「コンデンサドロッパ」回路は、ACラインから直接LEDを駆動するのに使用できます。一見シンプルな回路ですが、実は微妙な回路であり、規制上・安全上の問題もあります。(画像提供:Turbokeu.com)

この場合も、これらの回路は規制上・安全上の問題を引き起こします。回路を設計の他の部分から物理的に隔離する必要があるためです。ULなどの安全規格を満たすには、回路全体とその小さな基板(存在する場合)を、筐体に障害が発生してもユーザーが保護されるような物理的配置にする必要があります。さらに、この方法ではサイズ・コスト・電圧がより大きい受動部品(特にコンデンサ。ライン電圧ピークの約2倍の安全マージンを提供する必要があるため)が必要となります。

実際としては、LEDを使用した「AC Live(AC入力端子のL(ライブ)側)」のサブ回路を追加することは、「紙上」で思われるほど簡単ではありません。

ネオンランプを使ってバック・ツー・ザ・フューチャー

幸いなことに、信頼性の高い実績あるソリューションがあります。そのソリューションとは、小型のネオン管と、ACライン(120または240VAC(V AC)に直接接続できる電流制限抵抗(図3)です。この回路も適切に絶縁する必要がありますが、非常にシンプルで小さいので、熱収縮チュービングで覆うなどして絶縁することができます。

図3:ACラインを電源とするネオンランプを使用するのに必要なのは、回路図(左)が示すように電流制限用の直列抵抗だけです。また、この回路図の物理的な実装はシンプルな相互接続です(右)。(画像提供:Bristol Watch Co.)

図3:ACラインを電源とするネオンランプを使用するのに必要なのは、回路図(左)が示すように電流制限用の直列抵抗だけです。また、この回路図の物理的な実装はシンプルな相互接続です(右)。(画像提供:Bristol Watch Co.)

ネオン管は、その機能からランプと呼ぶ方が正しいのですが、1900年代初頭から存在し、さまざまなサイズとスタイルがあります。インジケータに一般的に使用されている最も代表的なサイズのネオン管は、一般にNE-2ランプと呼ばれています。その好例がInterlightの4PAK:WX-EGA2-0です。寸法は長さ12mm(ミリメートル)、直径5mmです(図4)。

図4:広く使われているネオンランプNE-2は、長さ約12mm、直径5mmです。(画像提供:Interlight)

図4:広く使われているネオンランプNE-2は、長さ約12mm、直径5mmです。(画像提供:Interlight)

電流制限抵抗の値は、ネオンランプのサイズ、必要な明るさ、電流定格(最小値/最大値)によって決まります。NE-2の場合、電流定格(最小値/最大値)の値は通常、120VAC主電源では50~220キロΩ(kΩ)、220VAC主電源では100~440キロΩ(kΩ)となります。抵抗の電力定格は約¼ワット以下です。これほどシンプルで、信頼性の高いものもありません。

ネオン管の寿命は20,000~50,000時間と、LED並みの長寿命です。また、ネオンランプは非常に頑丈で、振動や機械的な衝撃、頻繁なオン/オフ操作にも影響されません。通常、-40°C~+150°Cの広い温度範囲で動作し、高電圧の静電気放電やライン過渡現象などの電圧過渡現象による損傷を受けないのが特長です。ネオンランプは、回路保護に使われる小型のガス放電管(GDT)と似ているところがあります。

ネオンランプは、左右対称の2つの電極を持つ無極性直流デバイスであることに注意してください。直流を流すと一方の電極が光り、逆方向に流すともう一方の電極が光ります(図5)。交流電源に接続した場合は、2つの電極が交互に光ります。人の目は、この現象を統合してしまうので、フリッカを認識することがありません。

図5:ネオンランプは、極性に依存せず、陰極が光るDC駆動の放電デバイスで、カソードが光ります。このことを示したのが、上の3つ組みの画像です。左から右に見てください。まず、正極性があるのが、左側のワイヤでは右側のカソードで、中央のワイヤでは左側のカソードです。また、右側のワイヤでは、AC波形(カソード交流)によって右側のカソードと左側のカソードが交互に駆動されます。(画像提供:Wikiwand)

図5:ネオンランプは、極性に依存せず、陰極が光るDC駆動の放電デバイスで、カソードが光ります。このことを示したのが、上の3つ組みの画像です。左から右に見てください。まず、正極性があるのが、左側のワイヤでは右側のカソードで、中央のワイヤでは左側のカソードです。また、右側のワイヤでは、AC波形(カソード交流)によって右側のカソードと左側のカソードが交互に駆動されます。(画像提供:Wikiwand)

このように、ネオンインジケータは、直流電源との互換性があるため、高電圧DCレール設計において、有力な選択肢となります。高電圧DCレール設計は、ソーラーパネルやバッテリエネルギー貯蔵システム(BESS)、DC配電などで採用が進んでいます。

DIY作業が不要

ネオンランプを交流電源投入インジケータとして設計する簡単な方法があります。この方法では、ランプや抵抗を配線したり、その後にアセンブリを絶縁したりする必要がありません。ランプと抵抗は、すぐに使用できる密閉型パネルマウントハウジングに収納されたパネルインジケータとして入手できます。また、ワイヤリード、はんだ端子、またはクイックコネクト端子を選択することができます。このようなデバイスの一つが、Bulgin LimitedのネオンパネルインジケータNL589C2Aです(図6)。

図6:パネルマウントハウジングに直列抵抗を搭載したNL589C2Aのようなネオンインジケータを購入することで、配線や安全性の問題を大幅に軽減することができます。(画像提供:Bulgin Limited)

図6:パネルマウントハウジングに直列抵抗を搭載したNL589C2Aのようなネオンインジケータを購入することで、配線や安全性の問題を大幅に軽減することができます。(画像提供:Bulgin Limited)

ネオンランプとの一体型にすることで物理的な配置をさらにシンプルにして利便性を高めたロッカスイッチも、数多く用意されています。そのようなアプローチを取った代表的な製品が、BulginのH8553VBBR2-Bです(図7)。この製品は、15アンペア(A)の双極単投(DPST)、120/240VACのユニットであり、スナップインパネルマウント設計により、スペースを節約し、システム配線を容易にします。

図7:ネオンランプと抵抗をスイッチのロッカと一体型にすることで、省スペース化、配線の簡素化、部品点数の削減を実現することができます。(画像提供:Bulgin Limited)

図7:ネオンランプと抵抗をスイッチのロッカと一体型にすることで、省スペース化、配線の簡素化、部品点数の削減を実現することができます。(画像提供:Bulgin Limited)

また、ロッカスイッチとランプを一体型にしたことで、スイッチの操作が視覚的・物理的に照明と対応・リンクしているため、設計と操作において直感的な「ヒューマンインターフェース」の側面も持っています。

ネオンの電源投入インジケータと一体型にしたロッカスイッチは、このような論理的わかりやすさと、取り付けや配線の利便性があることが、交流電源タップに広く用いられている理由の一つとなっています。交流電源タップを代表するのが、6フィート(ft)の電源コードを持つ6個のコンセントユニットであるTripp Lite製電源タップ6SPDXです(図8)。

図8:ネオンインジケータランプと一体型になったロッカスイッチは、設計、製造、ユーザーにおけるメリットから、消費者向けユニット(図)からヘビーデューティな商用ユニット、さらには産業用ユニットに至る交流電源タップに適した選択肢となっています。(画像提供:Tripp Lite)

図8:ネオンインジケータランプと一体型になったロッカスイッチは、設計、製造、ユーザーにおけるメリットから、消費者向けユニット(図)からヘビーデューティな商用ユニット、さらには産業用ユニットに至る交流電源タップに適した選択肢となっています。(画像提供:Tripp Lite)

まとめ

古い技術であっても、現代の設計上の課題に対しては、正当な解決策、あるいは最良の解決策とさえなりうる場合が多々あります。低電圧ソリューション用のネオン管はLEDインジケータに取って代わられましたが、ACラインインジケータ用のネオンランプは今でも非常にシンプルで有効な選択肢です。パッケージオプションとしては、裸電球、パネルマウント、ロッカスイッチなど複数あるので、さまざまな設計ケースでの実用性と汎用性がさらに強化されています。

その他の参照資料

- Wikipedia、「Neon lamp」(基本項目)

- Wikiwand、「Neon lamp」(技術的な内容であり、参考文献も豊富)

- International Light Technologies, Inc.、「Neon Lamps: Application & Technical Notes」(技術と応用)

- Data Sheet Archive、「Chicago Miniature NE-2 Datasheet」(詳細なデータシート)

- Science History Institute、「A Blaze of Crimson Light: The Story of Neon」(歴史)

- Neon Library、「Neon History」(歴史)

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum