物体や流体フローセンシング用超音波トランスデューサの応用の基礎知識

DigiKeyの北米担当編集者の提供

2023-06-15

モノのインターネット(IoT)とネットワークエッジにおける人工知能(AI)の役割の拡大により、アプリケーションをよりインテリジェントで周囲環境を認識するものにすることに関心が高まっています。これを受けて、設計者は適切なセンシングオプションを検討する必要がありますが、その多くで複雑さを回避できる確立された技術を利することができます。たとえば、超音波エネルギーは、近くにある物体の存在を感知し、その距離を測定したり、流体フローを測定したりするために広く使用されています。

超音波の利点は、応用が比較的容易であること、正確であること、安全性やリスクに関する要因が少ないこと、規制上の制約がないこと、無線周波数(RF)スペクトルの割り当てや電磁妨害(EMI)や無線周波干渉(RFI)の問題を回避できることです。

方法論としては確立されているものの、超音波センシングの利点を十分に発揮するためには、その動作原理、使用可能な部品、関連する回路要件について設計者が十分に理解することが必要です。また、トランスミッタとレシーバを分離して配置するか(異なる場所に配置可能)、一体型のトランシーバにするかなど、アーキテクチャの検討も必要です。最後に、位置センシングや流体フローセンシングに最適な周波数で動作するエレクトロニクスドライバとレシーバを提供する必要があります。

この記事では、超音波トランスデューサの基本的な紹介と、物体検出やフローセンシングへの応用について説明します。PUI Audioの超音波デバイスの実例を紹介し、アプリケーション開発を可能にする適切なドライバICと関連開発キットを説明します。

自然界から取り入れたシンプルな原理

超音波検出は、イルカやコウモリなどの動物が使う基本的なエコーロケーションの原理を高度化したものです(図1)。

図1:電子音検出・位置センシングは、コウモリなどの生物が効果的に利用しているエコーロケーションを基に開発されました。(画像提供:Wikipedia)

図1:電子音検出・位置センシングは、コウモリなどの生物が効果的に利用しているエコーロケーションを基に開発されました。(画像提供:Wikipedia)

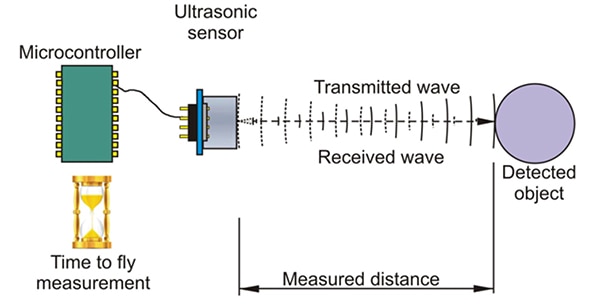

実際の動作では、音響エネルギーの短いパルスが、通常は圧電素子であるトランスデューサよって生成されます。パルスが終わると受信モードに切り替わり、そのパルスの反射(エコー)を待ちます。送信された音響エネルギーが空気と固体の間のようなインピーダンス遷移や不連続な状態に遭遇すると、そのエネルギーの一部が反射され、通常は圧電素子によって検出されます。

音響インピーダンスは、ある物質の密度と音響速度に基づいており、異なる音響インピーダンスを持つ2つの物質の境界で発生する反射量を判断することが重要です。

反射されるエネルギーの割合は、材料の種類とその吸収係数、および材料間の境界におけるインピーダンス差の関数です。石やレンガ、金属などの硬い素材は、布やクッションなどの柔らかい素材よりも反射率が高くなります。

空気の音響インピーダンスは、ほとんどの液体や固体に比べて4桁も小さいのです。その結果、反射係数の大きな差に基づき、超音波エネルギーの大半がトランスデューサへ反射されます。音響断面積はレーダ断面積に類似した指標で、対象物の材質や大きさによって決定されます。

この検出と距離センシングは、レーダのRFエネルギーやLiDARの光エネルギーがインピーダンスの不連続面に遭遇したときに、そのエネルギーの一部が反射してソースに戻るのと似ています。しかし、全体の概念は同じでも、大きな違いがあります。超音波のエネルギーは電磁エネルギーではありません。その周波数帯の使用は規制されておらず、ほとんど制約がありません。関係する規制の1つは過度の音圧レベル(SPL)ですが、一般的にセンシング/検出アプリケーションではほとんどの場合低いパワーレベルで動作するため、あまり関係ありません。

伝搬と媒体

もう1つ大きな違いがあります。超音波のセンシング・検出は、空気やその他の気体、液体などの伝搬媒体の中でしか行えないということです。音響エネルギーがさまざまな媒体を通過する際の減衰・伝搬特性は、RFや光エネルギーとは正反対です。音響エネルギーは液体中をよく伝搬しますが、RFエネルギーは一般に伝搬しません。また、光エネルギーは、ほとんどの液体中で高い減衰率を示します。さらに、音響エネルギーと異なり、RFも光学も真空中での減衰は少なくなります。

超音波システムの最も単純な実装では、十分な強度の戻り信号を検出して、全体の関心領域内の物体または人の存在の有無を検出することのみ行われます。タイミング計測を加えると、ターゲットまでの距離も把握することができます。

物体までの距離も計算する必要がある高度なシステムでは、距離 = 1/2(速度 x 時間)という簡単な式を用いることができます。この式では、パルスを発射して反射を受けるまでの往復時間と、空気中の音速(+20°C(+68°F)で約343m/s)を用います。媒体が空気以外の流体や気体の場合は、それに対応する伝搬速度を使用する必要があります。

なお、空気中の音速は、温度や湿度によって若干変化します。したがって、超精密距離センシングの用途では、これらの要因の一方または両方を知り、基本式に補正係数を加える必要があります。

興味深いことに、技術者がマイナス要因をプラス要因に変えた例として、この温度に対する伝搬速度の変化を利用した高度な温度センシングシステムがあります。このシステムは、既知の距離で超音波パルスが反射する正確なタイミングを利用して温度を測定するものです。そして、その伝搬速度がどの程度の温度で変化したかを調べる「逆補正」を行うのです。

トランスデューサのパラメータでプロセスが開始

用途の要件を決定した後、設計者は適切な周波数で動作するオーディオドライバとレシーバを選択する必要があります。通常、位置センシング/検出の場合は40kHz、流体フローセンシングの場合は数百kHzと、比較的高い周波数です。高周波トランスデューサの利点は、分解能の向上と集束指向性(前方を向いたビームパターン)ですが、欠点は信号経路の減衰が増えることです。

超音波エネルギーが空気という媒体中を伝搬する際に散乱・吸収される割合は、周波数が高くなるほど大きくなります。その結果、他の要素を一定にした場合、最大検出距離が短くなります。40kHzという周波数は、波長に関係する効率、減衰、分解能、物理的な大きさといった要素の妥協点です。

超音波センシングに使用されるトランスデューサは、いくつかのトップクラスのパラメータで特徴付けられることを知っておくと、選択プロセスを開始するのに役立ちます。以下に例を挙げます。

- 動作周波数、許容差、帯域幅:前述のとおり、多くの基本的な用途では40kHzが一般的であり、許容差と帯域幅は数kHzが一般的です。

- 駆動電圧レベル:トランスデューサが最適な性能を発揮する電圧レベルを指定します。数十Vから100V、あるいはそれ以上の電圧になります。

- SPL:定義された駆動レベルでの音声出力の大きさを定義するもので、簡単に100デシベル(dB)以上に達することができます。SPLが高いほど、より遠くまでカバーできます(一般的な超音波アプリケーションでは、数十フィートの範囲)。

- レシーバ感度:あるSPLにおける圧電トランスデューサの電圧出力を特徴付けるものです。この数値が高いほど、システムのノイズを克服し、正確な測定値を提供することが容易になります。

- 指向性:送信ビームの広がりと、レシーバの感度が最も高くなる角度範囲を定義します。標準的な値は40kHzで60°から80°の範囲であり、通常、0°での値より6dB低くなる角度で測定されます。

トランスデューサの位置決め

トランスデューサの選択を決定する要因のひとつに、センシングされる対象物の相対的な位置と向きがあります。物体がソースの真正面にあり、入射エネルギーに対して全部または一部が直角になっている場合、その入射エネルギーの一部はソースに直接反射されます。

このような状況では、送信と受信の両方の機能に単一のトランスデューサを使用すること(モノスタティック配置と呼ばれる)で、スペース要件とトランスデューサのコストを最小限に抑えながら物理的なセットアップを簡素化することができます(図2)。

図2:モノスタティック配置では、1つのトランスデューサが送信と受信の両方の機能に使用されます。(画像提供:Science and Education Publishing Co.)

図2:モノスタティック配置では、1つのトランスデューサが送信と受信の両方の機能に使用されます。(画像提供:Science and Education Publishing Co.)

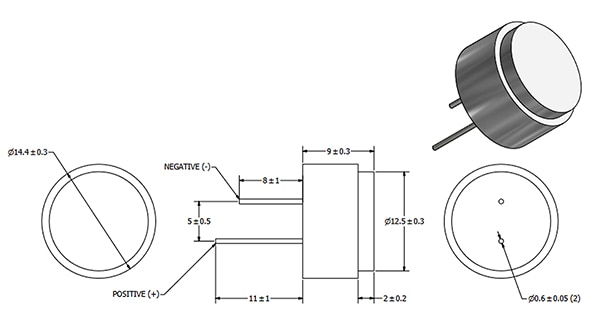

この構成では、40kHzの超音波トランシーバであるPUI AudioのUTR-1440K-TT-R(図3)が有効な選択肢になります。直径はわずか14.4mm、高さは9mmです。140Vのピークトゥピーク(Vp-p)のAC駆動電圧で動作するように設計されており、ドライバには1800ピコファラド(pF)の公称負荷がかかるようになっています。エコー感度は200mVを超え、指向性は70°±15°です。

図3:UTR-1440K-TT-Rは、トランスミッタとレシーバを1つのハウジングに収めた基本的な40kHz超音波トランシーバです。(画像提供:PUI Audio)

図3:UTR-1440K-TT-Rは、トランスミッタとレシーバを1つのハウジングに収めた基本的な40kHz超音波トランシーバです。(画像提供:PUI Audio)

また、ソースとレシーバのトランスデューサが別々のデバイスでありながら、隣接して配置される、いわゆるコロケーション配置と呼ばれるものもあります(図4)。

図4:コロケーション配置では、超音波のソースとレシーバは隣接して配置されます。(画像提供:Science and Education Publishing Co.)

図4:コロケーション配置では、超音波のソースとレシーバは隣接して配置されます。(画像提供:Science and Education Publishing Co.)

また、センシングする対象が斜めになっている場合は、かなり離れた場所に設置し、それぞれの向きを変えるという方法もあります。これをバイスタティック構成と呼びます。この場合、物体は衝突したエネルギーを反射して元に戻すのではなく、偏向させます。また、デバイスが分かれていることで、用途に合わせた柔軟な選択が可能です。また、トランスミッタの駆動回路がレシーバの繊細なアナログ回路に近接しなくなるため、トランスミッタの駆動回路のパワーを柔軟に変更することが可能です。

このような場合には、40kHzの超音波トランスミッタUT-1640K-TT-2-Rと、超音波レシーバUR-1640K-TT-2-Rのようなペアリングがよいかもしれません。トランスミッタのサイズは、高さ12mm、直径16mmです。わずか20VRMSの駆動で、公称静電容量2100pF、ビーム幅80°の指向性を持ちながら115dBのSPLを実現します。相補型レシーバは、トランスミッタと同じ外観、寸法、指向性、静電容量を持ちます(図5)。

図5:超音波トランスミッタUT-1640K-TT-2-Rと超音波レシーバUR-1640K-TT-2-Rは、異なる補完的な機能を持ちながら、同じフォームファクタと寸法を持っています。(画像提供:PUI Audio)

図5:超音波トランスミッタUT-1640K-TT-2-Rと超音波レシーバUR-1640K-TT-2-Rは、異なる補完的な機能を持ちながら、同じフォームファクタと寸法を持っています。(画像提供:PUI Audio)

流体フローセンシング

超音波トランスデューサは、基本的な物体検出だけでなく、液体や気体の流量を非侵襲的、非接触的に測定するために使用されます。このような用途では、必要な測定分解能を得るために、トランスデューサは通常200kHz以上の高い周波数で動作します。

一般的なフローアプリケーションでは、2つのセンサが既知の距離で配置されています。流体は超音波エネルギーをそれぞれの方向に異なる速度で伝えるため、音が2つのトランスデューサの間を両方向に移動するのにかかる距離と通過時間から、流量を計算することができます。

この時間差は、パイプ内の液体や気体の速度に正比例します。流速(Vf)の決定は、Vf = K × Δt/TLという式で始まります。ここで、Kは使用する体積と時間の単位に対する較正係数、Δtは上流と下流の通過時間の時間差、TLはゼロフロートランジットタイムです。

この基本式に、流体温度やトランスデューサとパイプの角度などを考慮して、さまざまな補正・修正係数が加えられます。実際に、超音波流量計には現実の「ハードウェア」と継手が必要です(図6)。

図6:実際のトランジットタイム超音波流量計には、さまざまな継手や接続が必要です。デュアル超音波トランスデューサに注目。(画像提供:Circuit Digest)

図6:実際のトランジットタイム超音波流量計には、さまざまな継手や接続が必要です。デュアル超音波トランスデューサに注目。(画像提供:Circuit Digest)

トランジットタイム流量計は、最小流量時のレイノルズ数が4,000以下(層流)または10,000以上(乱流)であれば、粘性のある液体にも有効ですが、その間の移行領域では大きな非線形性を持っています。石油業界では原油の流量計測に使用されているほか、-300°Cまでの極低温液体の計測や、溶融金属の流量計測など、上下の極端な温度の計測に広く使用されています。

PUIは、トランジットタイムの流体フローアプリケーション用に特別に設計された超音波トランスデューサを提供しています。UTR-18225K-TTは225±15kHzで動作し、このアプリケーションに必要なビーム角はわずか±15°という狭さです。この送受信トランスデューサは、直径18mm、高さ9mm、静電容量2200pFです。12Vp-pの矩形波列で駆動でき、低デューティサイクルで最大100Vp-pまで駆動可能です。

駆動回路や信号調整回路も必要

超音波検出システムは、圧電トランスデューサ以外にも構成部品があります。送信モードではトランスデューサの駆動要件を満たすために、受信モードでは低レベルのアナログフロントエンド(AFE)信号のコンディショニングのために、適切かつ非常に異なる回路が必要とされます。自作するユーザーもいますが、基本的な駆動やAFEの機能に加え、付加的な機能を提供できる便利なICも販売されています。

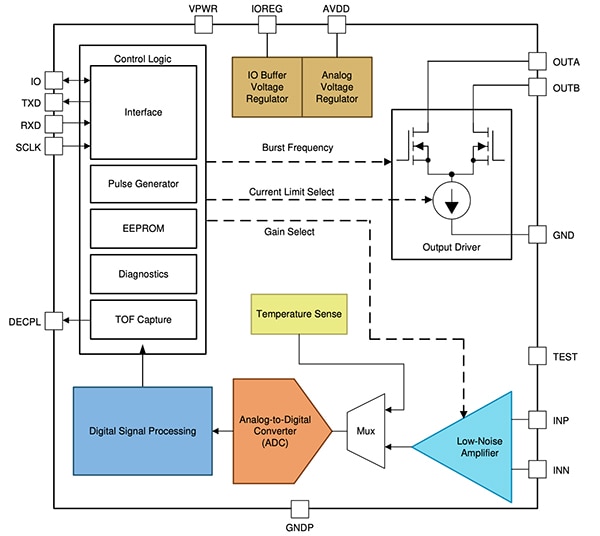

たとえば、Texas InstrumentsのPGA460は、PUI AudioのUTR-1440K-TT-R 40kHz超音波トランシーバなどのトランスデューサ用に設計された5.00mm × 4.40mm、16リードのICです。この高度に統合されたシステムレベルのICは、オンチップの超音波トランスデューサドライバとシグナルコンディショナを提供し、高度なデジタル信号プロセッサ(DSP)コアを含みます(図7)。

図7:PGA460は、超音波トランスデューサの送信と受信の両方の機能の完全なインターフェースです。パワードライブ回路、AFE、関連アルゴリズムを実行するDSPコアを搭載しています。(画像提供:Texas Instruments)

図7:PGA460は、超音波トランスデューサの送信と受信の両方の機能の完全なインターフェースです。パワードライブ回路、AFE、関連アルゴリズムを実行するDSPコアを搭載しています。(画像提供:Texas Instruments)

PGA460は、高駆動電圧用の昇圧トランスを使用するトランスベースのトポロジ、または低駆動電圧用の外付けのハイサイドFETを使用する直接駆動トポロジでトランスデューサを駆動できる相補的なローサイドドライバペアを有しています。AFEは、低ノイズアンプ(LNA)、プログラム可能時変ゲインステージ、A/Dコンバータ(ADC)で構成されています。デジタル化された信号はDSPコアで処理され、時変閾値を使用して近傍と遠方場の物体検出を実現します。

PGA460が提供する時変ゲインは、基本的な物体検出や高度な医療用画像処理システムなど、超音波トランスデューサでよく使用される機能です。音響信号のエネルギーが媒体中を伝搬する際に、避けられないが事前に分かっている減衰要因を克服するのに役立ちます。

この減衰と伝搬速度はともに既知であるため、AFEのゲインを時間に対して「ランプアップ」することで避けられない損失を補償し、減衰対距離効果を効果的にキャンセルすることが可能です。その結果、センシング距離に関係なくシステムのSNR(信号対ノイズ比)を最大化し、より広い受信信号のダイナミックレンジに対応できるようになりました。

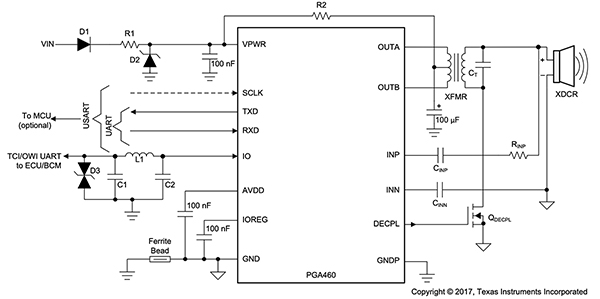

これらのトランスデューサの使用をさらに検討するために、Texas Instrumentsは、PUI Audioの40kHz超音波トランシーバUTR-1440K-TT-Rと連携する評価モジュールPGA460PSM-EVMを提供します(図8)。

図8:PGA460PSM-EVM評価モジュールはPGA460をベースとしており、PUI AudioのUTR-1440K-TT-R 40kHz超音波トランシーバを用いた超音波システムの動作検証を簡略化しています。(画像提供:Texas Instruments)

図8:PGA460PSM-EVM評価モジュールはPGA460をベースとしており、PUI AudioのUTR-1440K-TT-R 40kHz超音波トランシーバを用いた超音波システムの動作検証を簡略化しています。(画像提供:Texas Instruments)

このモジュールの動作には、わずかな外付け部品と電源しか必要ありません(図9)。PCベースのグラフィカルユーザーインターフェース(GUI)からのコマンドで制御され、GUIにデータを返して表示・解析できます。基本的な機能や操作パラメータの設定に加え、超音波エコーのプロファイルや測定結果の表示も可能です。

図9:PGA460PSM-EVM評価モジュールはPCに接続し、ユーザーがトランスデューサを操作・制御したり、重要な波形を確認したりするなどの機能を持つGUIを備えています。(画像提供:Texas Instruments)

図9:PGA460PSM-EVM評価モジュールはPCに接続し、ユーザーがトランスデューサを操作・制御したり、重要な波形を確認したりするなどの機能を持つGUIを備えています。(画像提供:Texas Instruments)

まとめ

圧電型超音波トランスデューサは、近くの物体を感知し、その距離を測定するのに便利で効果的な方法です。信頼性が高く、応用が簡単で、RFスペクトラムやEMI/RFI規制の問題を回避することができます。また、流体フローを非接触で測定することも可能です。送信・受信の両機能のインターフェースICを評価キットでサポートすることで、システムへの組み込みを容易にし、動作パラメータの設定も柔軟に行えるようにしました。

免責条項:このウェブサイト上で、さまざまな著者および/またはフォーラム参加者によって表明された意見、信念や視点は、DigiKeyの意見、信念および視点またはDigiKeyの公式な方針を必ずしも反映するものではありません。