超低ノイズ電源による超音波システムの画質改善方法

DigiKeyの北米担当編集者の提供

2023-02-09

医療診断などで広く使われている非侵襲的なツールである超音波技術は、静止画像から動的画像へ、白黒表示からカラードップラー画像へと移行しています。これらの重要な機能強化は、主にデジタル超音波技術の導入によりもたらされました。超音波イメージングの有効性と汎用性が高まる一方で、ヘッドエンドの超音波プローブや、プローブを駆動して帰還信号を取り込むアナログフロントエンド(AFE)の進化による画質の向上も重要な課題となっています。

この画質向上を実現するための阻害要因の1つがノイズであり、システムのSNR(信号対ノイズ比)を高めることが設計目標になります。これは、システム内のさまざまな電源レールに起因するノイズに対処することで、ある程度達成することができます。なお、このようなノイズは、単一で単純なものではありません。さまざまな特性や属性があり、これらの特性や属性によって、システム性能に与える最終的な影響が決まります。

この記事では、超音波イメージングの基本原理を紹介した上で、画質に影響を与えるさまざまな要因、主に電源からのノイズに焦点を当てます。SNRなど超音波システムの性能を大幅に向上させる電源部品の例として、Analog DevicesのDC/DCレギュレータデバイスを使用します。

超音波イメージングの基礎

そのコンセプトは簡単です。鋭い音響パルスを送り、そのパルスが障害物や臓器間のさまざまなインターフェース、音響インピーダンスの違いに遭遇したときの反射を受信するというものです。このインパルスリターンのシーケンスを繰り返し行うことで、反射面を画像化することができます。

超音波のほとんどのモードでは、圧電トランスデューサのアレイは、限られた数の波周期(通常2~4)をパルスとして送信します。この波の各周期における周波数は、通常2.5~14メガヘルツ(MHz)の範囲にあります。このアレイは、フェーズドアレイRFアンテナのようなビームフォーミング技術によって制御されており、超音波パルス全体を収束・誘導してスキャンすることができます。その後、トランスデューサは受信モードに切り替わり、体内からの反射波の戻りを感知します。

なお、送受信タイミングの比率は通常1%/99%程度で、パルス繰り返し周波数は通常1~10キロヘルツ(kHz)です。パルスの送信から受信エコーのタイミングを計り、超音波エネルギーが体内を伝播する速度を知ることで、トランスデューサから波を反射する臓器やインターフェースまでの距離を計算することが可能です。この反射波の大きさが、デジタル処理後の超音波画像の画素の明るさを決定します。

システム要件の把握

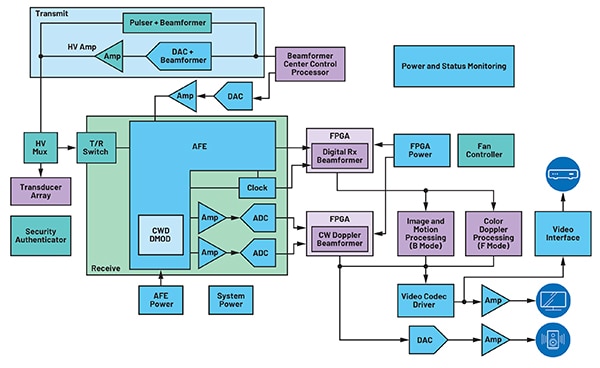

完全なハイエンドの超音波イメージングシステムは、その基本原理は概念的にシンプルですが、複雑な装置です(図1)。システムの最終的な性能は、トランスデューサとアナログフロントエンド(AFE)によってほぼ決定されます。また、デジタル化された反射信号の後処理によって、状況を向上させるアルゴリズムが可能になります。

デジタル通信システムにおけるビットエラーレート(BER)とSNRの関係のように、さまざまな種類のシステムノイズが画質や性能の制限要因になることは言うまでもありません。

図1:完全な超音波イメージングシステムは、アナログ、デジタル、電力、処理の各機能が複雑に組み合わされています。AFEはシステム性能の境界を定義します。(画像提供:Analog Devices)

図1:完全な超音波イメージングシステムは、アナログ、デジタル、電力、処理の各機能が複雑に組み合わされています。AFEはシステム性能の境界を定義します。(画像提供:Analog Devices)

圧電トランスデューサアレイとアクティブエレクトロニクスの間には、送受信(T/R)スイッチがあります。このスイッチの役割は、トランスデューサを駆動する高電圧の送信信号が、低電圧の受信側AFEに到達してAFEを損傷するのを防ぐことです。受信した反射波は増幅・調整された後、AFEのA/Dコンバータ(ADC)に渡されます。AFEでは、デジタル化され、ソフトウェアベースの画像処理とエンハンスメントが行われます。

超音波システムにはさまざまなイメージングモードがあります。イメージングの各モードによって、ダイナミックレンジ(したがってSNR)またはノイズに対する要件が異なります。

- 白黒画像モードでは、70デシベル(dB)のダイナミックレンジが必要です。ノイズフロアは、ファーフィールドで最小の超音波エコーを見ることができる最大深度に影響するため、重要です。これをペネトレーションと言い、白黒モードの大きな特長の1つです。

- パルス波ドップラー(PWD)モードでは、130dBのダイナミックレンジが必要です。

- 連続波ドップラー(CWD)モードでは160dBが必要です。なお、1/fノイズはPWDモードとCWDモードにおいて特に重要です。これは、これらの画像には1kHz未満の低周波スペクトル要素が含まれており、位相ノイズは1kHzより高いドップラー周波数スペクトルに影響するためです。

これらの条件を満たすことは容易ではありません。超音波トランスデューサの周波数は通常1MHzから15MHzであるため、この範囲内のスイッチング周波数ノイズの影響を受けます。PWDとCWDのスペクトル内に相互変調周波数(100Hzから200kHz)がある場合、ドップラー画像に明らかなノイズスペクトルが現れます。このノイズスペクトルは超音波システムでは許容できません。システムの性能と画質(鮮明さ、ダイナミックレンジ、画像の斑点のなさ、その他の性能指数)を最大化するためには、信号品質の損失とSNRの劣化を引き起こすソースに目を向けることが重要です。

第一のソースは明らかです。減衰のため、体の深部にある組織や臓器(腎臓など)からの反射波は、トランスデューサの近くにある組織や臓器からの反射波よりはるかに弱くなります。そのため、反射した信号はAFEによって増幅され、AFEの入力範囲をできるだけ多く占めるようになります。このため、自動ゲイン制御(AGC)機能が使用されます。このAGC機能は、無線システムで使用される機能と類似しています。無線システムでは、AGCが無線RFの受信信号強度(RSS)を評価し、そのランダムで予測不可能な変化を数十デシベルのスパンで動的に補償します。

しかし、超音波のアプリケーションでは、無線リンクの場合とは状況が異なります。その代わり、音響エネルギーの伝播速度と同様に、経路減衰もおおよそ分かっています。音響エネルギーの伝播速度は、軟組織では1540m/sで、空気中の伝播速度約330m/sの約5倍の速さです。音響エネルギーの伝播速度は既知であるため、減衰率も分かっています。

この知見に基づき、AFEでは時間ゲイン補償(TGC)アンプとして配置された可変ゲインアンプ(VGA)を採用しています。このVGAは、制御電圧が時間とともに増加するにつれてゲイン(デシベル単位)が直線的に増加するように設計されており、これは信号強度の損失を補うのに役立ちます。これにより、SNRを最大化し、AFEのダイナミックレンジを利用することができます。

ノイズの種類とその対処法

体内や患者に起因する信号ノイズは超音波システムの設計者が制御することはできませんが、システム内部のノイズは管理・制御されなければなりません。そのためには、ノイズの種類とその影響、そしてノイズを低減するための対策を理解することが重要です。主に、スイッチングレギュレータのノイズ、信号チェーン、クロック、電源によるホワイトノイズ、レイアウト関連ノイズが挙げられます。

- スイッチングレギュレータのノイズ:スイッチングレギュレータの多くは、スイッチング周波数を設定するためにシンプルな抵抗を使用します。この抵抗の公称値の許容差が避けられないため、独立した異なるレギュレータの周波数が混ざり合い、相互変調することで、異なるスイッチング周波数と高調波が発生します。1%の精度で許容差の厳しい抵抗であっても、400kHzのDC/DCレギュレータでは4kHzの高調波周波数となり、高調波の制御が難しくなります。

そのため、パッケージピンの1つにSYNC接続による同期機能を持つスイッチングレギュレータICを選択するのがよいでしょう。この機能により、外部クロックから各レギュレータに信号を分配し、すべてのレギュレータが同じ周波数と位相で切り替わるようにすることができます。これにより、公称周波数とそれに伴う高調波成分の混在を排除することができます。

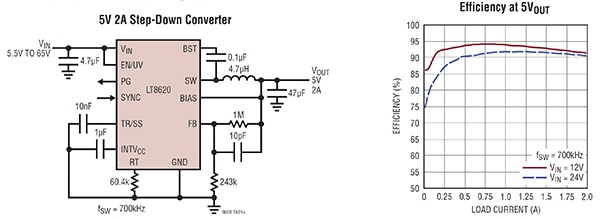

たとえば、LT8620は、65Vまでの広い入力電圧範囲に対応し、静止電流はわずか2.5マイクロアンペア(μA)の高効率・高速同期型モノリシック降圧スイッチングレギュレータです(図2)。低リップルのBurst Mode動作により、非常に少量の出力電流まで高い効率が可能であると同時に、出力リップルを10mV(P-P)未満に維持します。SYNCピンにより、200kHz~2.2MHzの外部クロックにユーザーが同期させることが可能です。

図2:高効率の降圧スイッチングレギュレータ「LT8620」は、SYNCピンを備えており、他のシステムクロックと同期してクロックの相互変調効果を最小にすることができます。(画像提供:Analog Devices)

図2:高効率の降圧スイッチングレギュレータ「LT8620」は、SYNCピンを備えており、他のシステムクロックと同期してクロックの相互変調効果を最小にすることができます。(画像提供:Analog Devices)

また、ランダムスペクトラム拡散クロッキングを採用したスイッチングレギュレータを使用することで、発生するEMI(電磁妨害)を広帯域に分散させ、特定の周波数でのピーク値を下げるという手法もあります。これは、SNRをあまり重視せず、EMIの要件を満たすことを重視する一部のアプリケーションにとっては魅力的なソリューションです。しかし、結果として、より広いスペクトルにわたって発生する高調波に不確実性が生じ、その制御が困難になります。たとえば、EMIを考慮してスイッチング周波数の拡散を20%にすると、400kHzの電源でゼロから80kHzの間の高調波周波数が発生することになります。このように、EMIスパイクを低減する方法は、関連する規制を満たすのに役立つかもしれません。しかし、超音波設計の特殊なSNRニーズには逆効果になる可能性があります。

周波数が一定のスイッチングレギュレータは、この問題を回避するのに役立ちます。ADIのSilent Switcher電圧レギュレータ & μModuleレギュレータのファミリは、一定周波数のスイッチングを特長としています。同時に、これらのレギュレータは、選択可能なスペクトラム拡散技術を使用して、より優れたEMI性能を提供します。その結果、スペクトラム拡散にまつわる不確実性を伴うことなく、優れた過渡応答性を実現します。

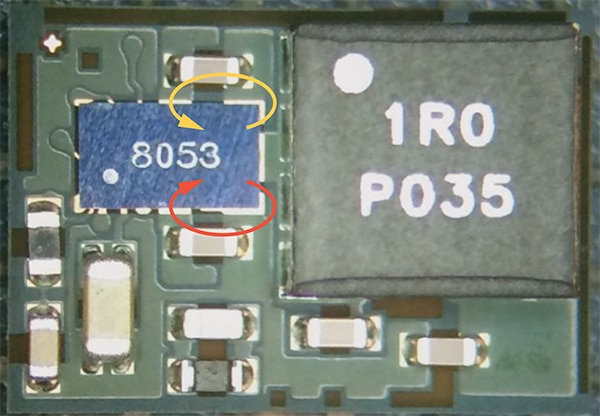

Silent Switcherレギュレータファミリは、低電力レギュレータだけに限定されるものではありません。たとえば、LTM8053は40VIN(最大)、連続3.5A、ピーク6Aの降圧レギュレータで、スイッチングコントローラ、パワースイッチ、インダクタ、すべてのサポート部品を含んでいます。あとは入力と出力のフィルタコンデンサのみで設計が完了します(図3)。出力電圧は0.97~15V、スイッチング周波数は200kHz~3MHzをサポートし、それぞれを1つの抵抗で設定できます。

図3:Silent SwitcherファミリのLTM8053は、連続3.5A/ピーク6Aの電流を供給でき、3.4~40Vの入力で動作し、0.97~15Vの広い範囲で出力することが可能です。(画像提供:Analog Devices)

図3:Silent SwitcherファミリのLTM8053は、連続3.5A/ピーク6Aの電流を供給でき、3.4~40Vの入力で動作し、0.97~15Vの広い範囲で出力することが可能です。(画像提供:Analog Devices)

LTM8053は、独自のパッキングにより、大電流出力と同時に低EMIを維持することができます。Silent Switcher µModuleレギュレータの銅ピラーフリップチップパッケージは、寄生インダクタンスの低減とスパイク & デッドタイムの最適化に役立ち、小型パッケージで高密度設計と大電流対応を可能にします(図4)。より多くの電流が必要な場合は、複数のLT8053を並列に接続することができます。

図4:LTM8053(とその他のSilent Switcherデバイス)は、銅ピラーフリップチップを集積し、寄生インダクタンスを最小化しながら、小型パッケージで高密度設計 & 大電流対応を可能にします。(画像提供:Analog Devices)

図4:LTM8053(とその他のSilent Switcherデバイス)は、銅ピラーフリップチップを集積し、寄生インダクタンスを最小化しながら、小型パッケージで高密度設計 & 大電流対応を可能にします。(画像提供:Analog Devices)

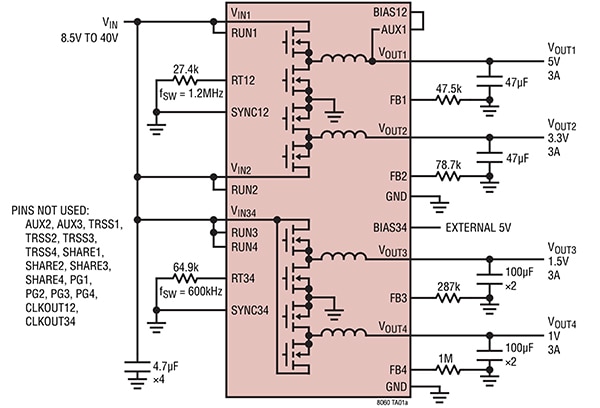

Silent Switcherラインの技術やトポロジは、シングル出力レギュレータにとどまりません。LTM8060は、3Aの出力アレイを構成可能な4チャンネル、40VIN Silent Switcher μModuleレギュレータです(図5)。最大3MHzで動作し、小型(11.9mm x 16mm x 3.32mm)のオーバーモールドボールグリッドアレイ(BGA)パッケージを採用しています。

図5:LTM8060は、3A/チャンネル出力の4チャンネルμModule構成可能アレイです。11.9mm x 16mm x 3.32mmの小型パッケージを採用しています。(画像提供:Analog Devices)

図5:LTM8060は、3A/チャンネル出力の4チャンネルμModule構成可能アレイです。11.9mm x 16mm x 3.32mmの小型パッケージを採用しています。(画像提供:Analog Devices)

この4チャンネルデバイスの興味深い点は、最大12Aまでの負荷電流のニーズに合わせて、出力をさまざまな構成で並列化できることです(図6)。

図6:LTM8060の4つの3A出力は、アプリケーションのDCレール要件に合わせて、さまざまな並列構成にすることが可能です。(画像提供:Analog Devices)

図6:LTM8060の4つの3A出力は、アプリケーションのDCレール要件に合わせて、さまざまな並列構成にすることが可能です。(画像提供:Analog Devices)

手短に言えば、Silent Switcherレギュレータは、ノイズ、高調波、熱性能に関して多くの利点を有しています(図7)。

|

図7:Silent Switcherファミリのレギュレータの主要な特性を、設計上の重要な観点で示したものです。(画像提供:Analog Devices)

- ホワイトノイズ:超音波システムには多くのホワイトノイズ源があり、バックグラウンドノイズや画像の「斑点」の原因となります。このノイズは、主に信号チェーン、クロック、電源から発生します。高感度アナログ部品の電源ピンに低ドロップアウト(LDO)レギュレータを追加することで、これを解決することができます。

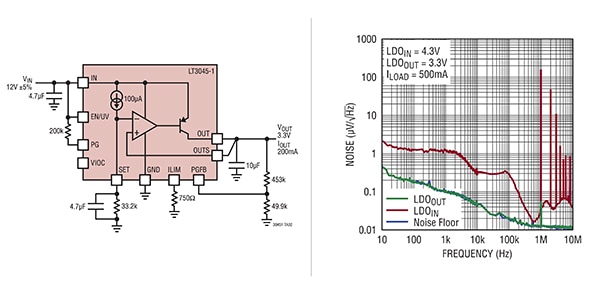

ADIの次世代LDOレギュレータ「LT3045」などは、1マイクロボルト(μV)rms(10Hz~100kHz)程度の超低ノイズレベルを特長とし、260mVの標準ドロップアウト電圧で最大500mAの電流出力を提供します(図8)。動作静止電流は公称2.3mAで、シャットダウン時には1μAよりはるかに小さくなります。。その他にも、200mAから3Aまでの電流に対応した低ノイズLDOを用意しています。

図8:LDOレギュレータ「LT3045」は、200mA〜3Aの電流範囲で1μV rms程度という超低ノイズが特長です。(画像提供:Analog Devices)

図8:LDOレギュレータ「LT3045」は、200mA〜3Aの電流範囲で1μV rms程度という超低ノイズが特長です。(画像提供:Analog Devices)

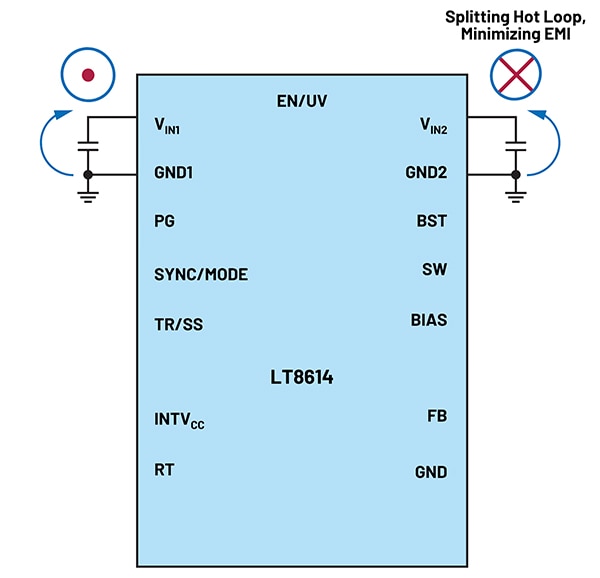

- 基板レイアウト:ほとんどのプリント基板レイアウトでは、スイッチング電源からの大電流信号トレースと隣接する低レベル信号トレースの間に競合があります。これは、前者からのノイズが後者にカップリングする可能性があるためです。このスイッチングノイズは、通常、「ホットループ」によって発生します。このホットループには、入力コンデンサ、上側のMOSFET、下側のMOSFET、配線、ルーティング、ボンディングによる寄生インダクタンスが含まれます。

スナバ回路を追加して電磁放射を抑えるのが標準的な解決策ですが、これでは効率が下がってしまいます。Silent Switcherアーキテクチャは、双方向の電磁放射を使用して反対側のホットループを作る(ホットループを分割する)ことにより、高いスイッチング周波数でも性能を向上させ、高効率を維持し、EMIを約20dB低減します(図9)。

図9:電流の流れる経路を分割して反対側の「ホットループ」を作ることで、Silent SwitcherはEMIを約20dB低減します。(画像提供:Analog Devices)

図9:電流の流れる経路を分割して反対側の「ホットループ」を作ることで、Silent SwitcherはEMIを約20dB低減します。(画像提供:Analog Devices)

効率対ノイズ

電源ノイズと潜在的な効率とのトレードオフであれば、超音波アプリケーションにおける超低ノイズの必要性が優先されるように思われるかもしれません。結局のところ、あと数ミリワットの損失は、「大局的」なシステムレベルではそれほど大きな負担にはならないはずです。さらに、トランスデューサのパルスエネルギーを大きくして、パルス信号強度を上げ、反射SNRを上げるのはどうでしょうか。

しかし、このトレードオフには、トランスデューサ、圧電素子ドライバ、AFEなどの電子回路を搭載した携帯型デジタルプローブの自己発熱という、もう1つの複雑な問題があります。プローブの電気エネルギーの一部は、圧電素子、レンズ、バッキング材に散逸し、トランスデューサの加熱の原因となります。トランスデューサのヘッドで音響エネルギーが無駄になるとともに、プローブの加熱と温度上昇を招きます。

トランスデューサの表面温度の最大許容値には制限があります。IEC 60601-2-37(Rev 2007)では、トランスデューサが空気中に超音波を送信する場合はこの温度を50°Cに、適切なファントム(標準的なボディシミュレータ)に送信する場合は43°Cに制限しています。後者の値は、皮膚(通常は33°C)が最大で10°C加熱される可能性があるということを意味します。このように、複雑なトランスデューサを設計する際、加熱は重要な検討項目になります。状況によっては、上記の温度制限が、達成可能な音響出力を実質的に制限する要因になる可能性があります。

まとめ

超音波イメージングは、非侵襲的でリスクのない医療用画像診断として広く利用されている貴重な手段です。基本原理はシンプルですが、効果的なイメージングシステムを設計するためには、多くの複雑な回路と、さまざまなサブ回路に電源を供給するための複数のDCレギュレータが必要となります。これらのレギュレータと関連する電力は効率的でなければなりません。しかし、反射音響信号のエネルギーには極めて高いSNRとダイナミックレンジが要求されるため、非常に低ノイズであることも必要です。前述のように、Analog DevicesのLDOとSilent Switcher ICは、スペースやEMIなどの主要特性を維持しながら、これらの要件を満たしています。

関連コンテンツ

- Maxim/Analog Devices、チュートリアル4696、「超音波イメージングシステムの概要と主な補助機能に必要となる電気部品」

- Analog Devices、「Analog DevicesのSilent Switcher™技術」(ビデオ)

- Analog Devices、「低ノイズSilent Switcher μModuleとLDOレギュレータで、超音波のノイズと画質を改善」

- Analog Devices、「Silent Switcherデバイスは静かでシンプル」

免責条項:このウェブサイト上で、さまざまな著者および/またはフォーラム参加者によって表明された意見、信念や視点は、DigiKeyの意見、信念および視点またはDigiKeyの公式な方針を必ずしも反映するものではありません。