ゼロドリフトアンプを使用してDC精度と広帯域幅を両立させる方法

DigiKeyの北米担当編集者の提供

2023-03-01

実世界のセンサ信号、特に自然現象に関連した信号には、時間に対して非常にゆっくりとしたわずかな変化しか示さないものが多くあります。しかし、このような微妙な変化こそが、洞察を得たり状況を把握したりする上で重要なのです。たとえば、橋梁や構造物の動きを監視するひずみゲージ、水流用の水中トランスデューサ、温度に関連する現象、地震や地表の変動に関する動きを感知する加速度計、各種光学センサの出力、そしてほぼすべての生体電位信号が挙げられます。

非常に低いレベルの信号を効果的かつ正確に捉えることは、常に課題となっています。これらはノイズの影響を受けやすいため、必要な振幅を確保して信号対雑音比(SNR)を維持するためには、増幅が重要になります。俗に「DC信号」と呼ばれるこれらの信号は、周波数が数ヘルツ~数十ヘルツと低いため、さらに困難な課題をもたらします。

バイアス電流や電圧オフセット、固有の1/f(ピンク)ノイズといったアンプパラメータのあらゆる初期DCオフセットおよび、温度によるドリフト、パワーレールの変動、コンポーネントの経年劣化などによる避けられないその後の性能変化により、信号チェーンの性能が低下します。

従来、「ゼロドリフト」アンプと呼ばれるものは、動誤差低減技術によって高周波数で過剰なアーティファクトを発生させるため、低帯域幅のアプリケーションにのみ対応可能でした。しかし、これは非常に厳しい制約です。なぜなら、このようなDC的な信号では、構造物の突然の破壊や地震の発生など、より高い周波数、より広い帯域幅の重要な活動が突然起こることがあるためです。

そのため、フロントエンドアンプには、DC的な信号に対して非常に低いドリフトを実現し、高い周波数特性を持つものが非常に好ましくなります。幸い、トポロジや設計の改良により、オフセット、パラメータドリフト、1/fノイズを本質的に排除した、DCから高周波まで動作するゼロドリフトアンプICが開発されています。

この記事では、Analog Devices(ADI)のコンポーネントを用いて、ゼロドリフトアンプの仕様、パラメータ、問題点などを説明します。そして、ゼロドリフトアンプの機能がどのように実現されているか、また、アンプや関連する信号チェーンの性能を向上させるための技術について見ていきます。

非ゼロドリフトへの対応

ドリフトとはベースライン性能の変化のことで、センサやアナログフロントエンド(AFE)回路におけるさまざまな熱の影響が主な原因ですが、それがすべてではありません。ほぼゼロドリフトを実現するための従来のソリューションはチョッパ安定化アンプでした。これは低周波信号(しばしばDC信号と呼ばれる)を制御やフィルタリングが容易な高周波に変調し、その後のアンプによる出力段での復調により、増幅された形で元の信号を復元するものです。この手法は有効であり、長年にわたって使用し続けられています。

なお、「DC信号」というのはやや語弊があり、「DCに近い」というのが正確な表現でしょう。もし、信号が本当に直流で一定値であったなら、情報をもたらすような変動はないはずです。注目しているのは、ゆっくりとした変動なのです。それでも、一般的な用語としては、「DC信号」という言葉が使われます。

チョッパベースの安定化に代わる方法としては、「オートゼロ」方式があります。この技術では、動的補正を使用して同様の結果を得ることができますが、性能のトレードオフが多少異なります。ゼロドリフトオペアンプは、チョッパ、オートゼロ、またはその両方を組み合わせて、不要な低周波の誤差要因を除去します。ここでも、用語に少し問題があります。「ゼロドリフト」という言葉は少しミスリーディングです。これらのアンプはドリフトが極めて小さく、ゼロに近いのですが、完璧ではありません。驚くほど近いのは事実ですが。それぞれの技術には利点と欠点があり、以下のように異なる用途で使用されます。

- チョッパ型は信号の変復調を行うため、ベースバンドノイズは低くなりますが、チョッパ周波数とその高調波でノイズアーティファクトが発生します。

- 一方、オートゼロではサンプルアンドホールド回路を使用し、広帯域のアプリケーションに適していますが、スペクトルのベースバンド部分へのノイズの「折り返し」による帯域内電圧ノイズが多くなります。

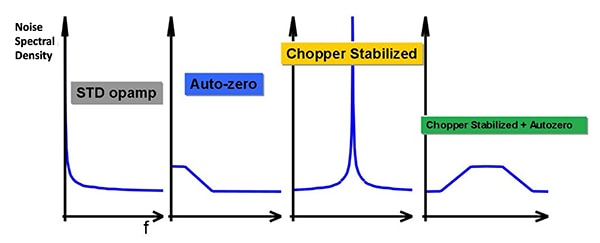

- 高度なゼロドリフトアンプICは、この2つの技術を組み合わせ、それぞれの最良の部分を提供します。ノイズスペクトル密度(NSD)を管理し、リップル、グリッチ、相互変調歪み(IMD)などの高周波誤差を最小化しながら、ベースバンドノイズを低減します(図1)。

図1:各タイプのアナログアンプには、固有のノイズスペクトル密度(NSD)があります。ゼロドリフトアンプは、オートゼロ方式とチョッパ安定化方式のNSD性能に対応し、より許容範囲の広いシナリオを実現します。(画像提供:Analog Devices)

図1:各タイプのアナログアンプには、固有のノイズスペクトル密度(NSD)があります。ゼロドリフトアンプは、オートゼロ方式とチョッパ安定化方式のNSD性能に対応し、より許容範囲の広いシナリオを実現します。(画像提供:Analog Devices)

チョッピングから開始

チョッパ安定化アンプ(チョッパアンプまたは単に「チョッパ」とも呼ばれる)は、入力信号をチョッピング回路で分解(チョッピング)し、変調された交流信号のように処理できるようにするものです。そして、出力で復調してDC信号に戻し、元の信号を取り出します。

これにより、極めて小さなDC信号を増幅しながら、不要なドリフトの影響を限りなくゼロに近づけることができます。チョッピング変調は、誤差を高周波に変調して信号内容からオフセットや低周波のノイズを分離し、フィルタリングによって誤差をより簡単に最小化または除去できるようにします。

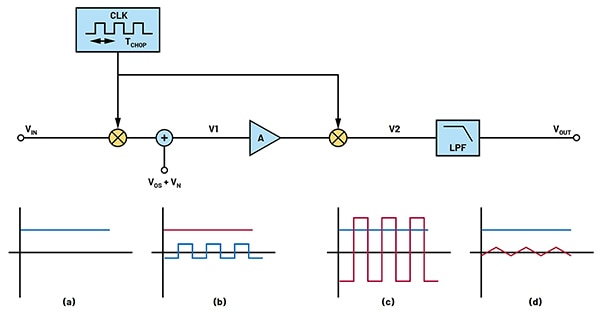

チョッピング動作の詳細は、時間領域で見るとわかりやすいでしょう(図2)。入力信号(a)は、チョッピング信号(b)によって矩形波に変調されます。この信号は、出力(d)で復調(c)され、DCに戻されます。アンプに内在する低周波の誤差(赤い波形)は、(c)出力で矩形波に変調され、(d)ローパスフィルタ(LPF)でフィルタリングされます。

図2:(a)入力、(b)V1、(c)V2、(d)VOUTにおける基本的なチョッピング技術による入力信号VIN(青)と誤差(赤)の時間領域波形。(画像提供:Analog Devices)

図2:(a)入力、(b)V1、(c)V2、(d)VOUTにおける基本的なチョッピング技術による入力信号VIN(青)と誤差(赤)の時間領域波形。(画像提供:Analog Devices)

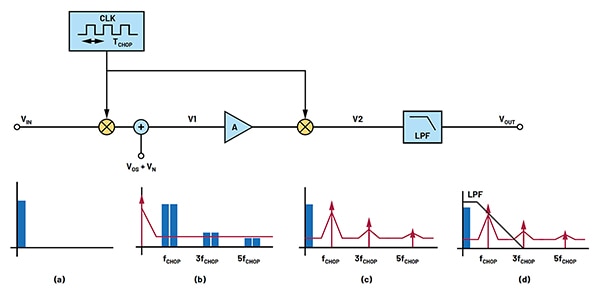

また、周波数領域での解析も参考になります(図3)。入力信号(a)はチョッピング周波数に変調され(b)、fCHOPでゲイン段によって処理され、出力でDCに復調され(c)、最後にLPFを通過します(d)。アンプのオフセットとノイズ源(赤い信号)はゲイン段でDC処理され、出力チョッピングスイッチでfCHOPに変調され(c)、最後にLPFでフィルタリングされます(d)。矩形波変調を使用しているため、変調周波数の奇数倍付近で変調が発生します。

図3:(a)入力、(b)V1、(c)V2、(d)VOUTでの信号(青)と誤差(赤)の周波数領域におけるスペクトルも重要な視点です。(画像提供:Analog Devices)

図3:(a)入力、(b)V1、(c)V2、(d)VOUTでの信号(青)と誤差(赤)の周波数領域におけるスペクトルも重要な視点です。(画像提供:Analog Devices)

もちろん、どんな設計も完璧ではありません。時間領域と周波数領域の両方の図から、LPFは完璧な「壁」ではないため、変調されたノイズとオフセットによる誤差が残ることがわかります。

オートゼロに進む

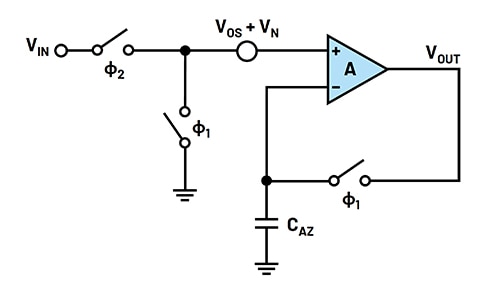

オートゼロは、アンプ内の低周波の誤差源をサンプリングして減算することで動作する動的な補正技術です。基本的なオートゼロアンプは、避けられないオフセットやノイズを持つアンプ、入出力を再設定するスイッチ、オートゼロのサンプリングコンデンサで構成されます(図4)。

図4:オートゼロアンプの基本構成では、信号経路を再構成するために使用するスイッチが示されており、アンプ固有の誤差をコンデンサで捕捉することができます。(画像提供:Analog Devices)

図4:オートゼロアンプの基本構成では、信号経路を再構成するために使用するスイッチが示されており、アンプ固有の誤差をコンデンサで捕捉することができます。(画像提供:Analog Devices)

オートゼロフェーズ、φ1では、回路の入力が共通の電圧に短絡され、オートゼロコンデンサは入力オフセット電圧とノイズをサンプリングします。この段階では、アンプが別のタスクで占有されているため、信号の増幅に「使用できない」ことに注意することが重要です。したがって、オートゼロアンプが連続的に動作するためには、2つの同一チャンネルをインターリーブする必要があります。これはピンポン方式のオートゼロと呼ばれます。

増幅フェーズ、φ2では、入力が信号経路に戻され、アンプは再び信号を増幅することができます。低周波のノイズ、オフセット、ドリフトは、オートゼロでキャンセルされます。残りの誤差は、現在の値と前回の誤差のサンプルとの差です。

低周波の誤差源はφ1からφ2まであまり変化しないので、この減算はうまく機能します。しかし、高周波ノイズはベースバンドまでエイリアシングされ、ホワイトノイズフロアが増加する結果となります(図5)。

図5:ノイズのパワースペクトル密度は、チョッピングとオートゼロの動作によって形成されます(左から、オートゼロ前、オートゼロ後、チョッピング後、チョッピングとオートゼロ後)。(画像提供:Analog Devices)

図5:ノイズのパワースペクトル密度は、チョッピングとオートゼロの動作によって形成されます(左から、オートゼロ前、オートゼロ後、チョッピング後、チョッピングとオートゼロ後)。(画像提供:Analog Devices)

先進のオートゼロ化ICアンプの性能には、目を見張るものがあります。オフセット、ドリフト、ノイズの重要な仕様において、「非常に優れた」高精度オペアンプよりも1~2桁優れているのが一般的です。ですから、明らかにゼロではありませんが、それに非常に近いものなのです。

たとえば、ADA4528は、シングルチャンネル、レールツーレール(RTR)のゼロドリフトアンプで、最大オフセット電圧は2.5μV、最大オフセット電圧ドリフトはわずか0.015μV/℃です。また、電圧ノイズ密度は5.6ナノボルト/ルートヘルツ(nV/√Hz)(f = 1kHz、ゲイン+100)、97nVpeak-peak(f = 0.1Hz~10Hz、ゲイン+100)となっています。ADA4522は、もう一つのシングルチャンネル、RTRのゼロドリフトアンプで、最大オフセット電圧5μV、最大オフセット電圧ドリフト22nV/℃、電圧ノイズ密度5.8nV/√Hz(標準)、0.1Hz~10Hzで117nVpeak-peak(標準)、入力バイアス電流50pA(標準)を実現しています。

アーティファクトが「完璧さ」を低下させる可能性

チョッピングは不要なオフセット、ドリフト、1/fノイズの除去に有効ですが、出力リップルやグリッチなどの不要なACアーティファクトを本質的に発生させます。しかし、Analog Devicesのゼロドリフト製品は、それぞれのアーティファクトの根本原因を慎重に検討し、高度なトポロジやプロセスアプローチを用いることで、これらのアーティファクトの規模をはるかに小さくし、システムレベルでフィルタリングしやすい高い周波数に位置づけることを可能にしました。これらのアーティファクトには、以下が含まれます。

リップル:チョッピング変調技術の基本的な結果で、これらの低周波の誤差はチョッピング周波数の奇数調波に移動します。アンプ設計者は、リップルの影響を低減するために、以下を含む多くの方法を採用しています。

- 製造時のオフセットトリム:1回の初期トリミングで公称オフセットを大幅に低減できますが、オフセットドリフトと1/fノイズが残ります。

- チョッピングとオートゼロの組み合わせ:アンプをオートゼロにした後、チョッピングを行い、増加したノイズスペクトル密度(NSD)をより高い周波数に変調します(前図はチョッピングとオートゼロを行った後のノイズスペクトルです)。

- 自動補正帰還(ACFB):ローカルフィードバックループを使用して、変調されたリップルを出力で検知し、その発生源で低周波誤差を無効にします。

グリッチ:チョッピングスイッチからの電荷注入のミスマッチによって発生する過渡的なスパイクです。このグリッチの大きさは、ソースインピーダンスや電荷のミスマッチの量など、多くの要因に依存します。

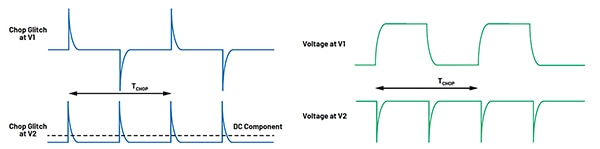

グリッチスパイクは、チョッピング周波数の偶数調波でアーティファクトを引き起こすだけでなく、チョッピング周波数に比例した残留DCオフセットも発生させます。図6(左)は、V1のチョッピングスイッチ内部と、V2の出力チョッピングスイッチ後のスパイクの様子を示しています。チョッピング周波数の偶数調波にグリッチアーティファクトが追加されるのは、アンプの帯域幅が有限であることが原因です(図6、右)。

図6:V1(チョッピングスイッチ内部)とV2(チョッピングスイッチ外部)の電荷注入によるグリッチ電圧(左)および、V1とV2の有限なアンプ帯域幅によるグリッチ(右)。(画像提供:Analog Devices)

図6:V1(チョッピングスイッチ内部)とV2(チョッピングスイッチ外部)の電荷注入によるグリッチ電圧(左)および、V1とV2の有限なアンプ帯域幅によるグリッチ(右)。(画像提供:Analog Devices)

リップルと同様に、ゼロドリフトアンプにおけるグリッチの影響を低減するために、アンプ設計者は微妙ながらも効果的な手法を考案し、実装してきました。

- 電荷注入のトリミング:トリミング可能な電荷をチョッパアンプの入力に注入して電荷のミスマッチを補償し、オペアンプの入力電流量を低減することができます。

- マルチチャンネルチョッピング:グリッチの大きさを小さくするだけでなく、グリッチを高い周波数に移動させてフィルタリングを容易にします。この手法により、単に高い周波数でチョッピングするよりもグリッチの発生頻度は高くなりますが、大きさは小さくなります。

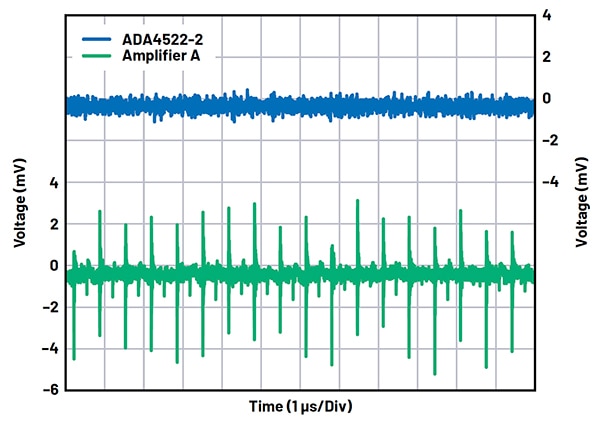

マルチチャンネルチョッピングは、一般的なゼロドリフトアンプ(A)とADA4522の比較で明確になります。ADA4522はこの手法を用いることで、グリッチの影響を大幅に軽減します(図7)。

図7:ADA4522は、チョッピング技術を改良したことでノイズグリッチが小さくなり、電圧スパイクをノイズフロアまで低減します。(画像提供:Analog Devices)

図7:ADA4522は、チョッピング技術を改良したことでノイズグリッチが小さくなり、電圧スパイクをノイズフロアまで低減します。(画像提供:Analog Devices)

アンプ単体からシステム性能まで

広帯域のゼロドリフトアンプを効果的に適用するには、アンプだけでなく、システムレベルの問題を慎重に検討する必要があります。残りの周波数アーティファクトが周波数スペクトルのどこにあるのか、そしてその影響を理解することが非常に重要です。

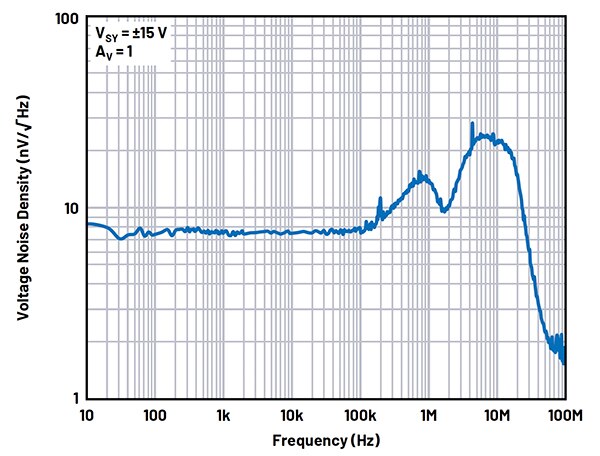

チョッピング周波数は通常、データシートに記載されていますが、必ずしも記載されているとは限りません。また、ノイズスペクトルのプロットを見ることでも確認できます。たとえば、ADA4528のデータシートには、チョッピング周波数が200kHzと明示されています。また、ノイズ密度プロット(図8)でも確認できます。

図8:ADA4528のデータシートに記載されているチョッピング周波数の仕様200kHzは、デバイスのノイズ密度グラフで再確認できます。(画像提供:Analog Devices)

図8:ADA4528のデータシートに記載されているチョッピング周波数の仕様200kHzは、デバイスのノイズ密度グラフで再確認できます。(画像提供:Analog Devices)

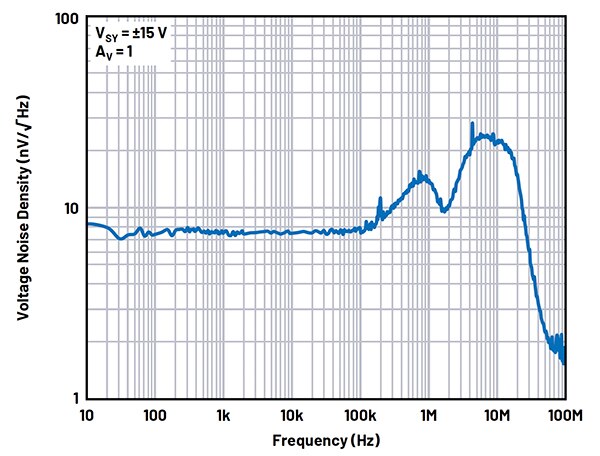

ADA4522のデータシートには、チョッピング周波数が4.8MHz、オフセットとリップル補正ループは800kHzで動作すると記載されています。図9のノイズ密度グラフは、これらのノイズのピークを示しています。また、ユニティゲイン時のループの位相余裕の減少により、6MHzでノイズバンプが発生していますが、これはゼロドリフトアンプ固有のものではありません。

図9:ADA4522のノイズ密度のグラフでは、チョッピング周波数だけでなく、さまざまな発生源によるその他のノイズのピークも確認できます。(画像提供:Analog Devices)

図9:ADA4522のノイズ密度のグラフでは、チョッピング周波数だけでなく、さまざまな発生源によるその他のノイズのピークも確認できます。(画像提供:Analog Devices)

データシートに記載された周波数は代表値であり、部品によって異なる可能性があることを念頭に置いておく必要があります。したがって、複数の信号調整チャンネルに2つのチョッパアンプを必要とするシステム設計では、デュアルアンプを使用する必要があります。これは、2つの単体アンプのチョッピング周波数が微妙に異なる可能性があり、それが相互作用してさらなるIMDを引き起こす可能性があるためです。

その他、システムレベルの設計条件には以下が含まれます。

- 入力ソースインピーダンスのマッチング:過渡電流グリッチが入力ソースインピーダンスと相互作用して差動電圧に誤差を引き起こし、チョッピング周波数の倍数でさらなるアーティファクトが発生する可能性があります。この潜在的な誤差の原因を最小化するため、チョッパアンプの各入力から見たインピーダンスが同じになるように設計する必要があります。

- IMDとエイリアシングアーティファクト:チョッパアンプの入力信号は、チョッピング周波数fCHOPと混合し、その和成分、差成分、および高調波(fIN±fCHOP、fIN±2fCHOP、2fIN±fCHOPなど)でIMDを発生させることがあります。これらのIMD成分は、特にfINがチョッピング周波数に近づくにつれ、対象帯域に現れることがあります。しかし、入力信号の帯域幅よりもはるかに大きなチョッピング周波数を持つゼロドリフトアンプを選択すれば、このアンプ段の前に、fCHOPに近い周波数で「干渉物」がフィルタリングされるため、この問題を大幅に軽減することができます。

また、アンプ出力をA/Dコンバータ(ADC)でサンプリングすると、チョッピングアーティファクトがエイリアス化することがあります。これらのIMD成分の具体的な内容はグリッチやリップルの大きさに依存し、部品によって異なるため、このIMDを低減するためには、ADCの前にアンチエイリアシングフィルタを入れる必要がある場合が多いのです。

当然のことながら、ゼロドリフトアンプの能力を最大限に発揮させるためには、フィルタリングが非常に重要です。なぜなら、これらの高周波のアーティファクトにシステムレベルで対応する最も効果的な方法だからです。ゼロドリフトアンプとADC間のローパスフィルタにより、チョッピングアーティファクトを低減し、エイリアシングを回避できます。

チョッピング周波数が高いゼロドリフトアンプの場合、LPFの要件が緩和され、より広い信号帯域幅を確保することができます。しかし、システムや信号チェーンが帯域外の除去をどの程度必要とするかによって、単純なものでなく高次のアクティブフィルタが必要となる場合があります。

ADIは、多重帰還型フィルタのチュートリアル(MT-220)やオンラインのフィルタ設計ツールウィザードなど、フィルタ設計を迅速かつ簡素化するためのさまざまなリソースを提供しています。このようなチョッピングアーティファクトが発生する周波数を知ることで、必要なフィルタを作成できるようになります(図10)。

|

図10:ゼロドリフトアンプのノイズのタイプとそのスペクトルの位置をまとめた表で、どのようなフィルタリングがどこに必要かを評価するのに有効な指針となります。(画像提供:Analog Devices)

性能を絞り出すために

優れた部品を使用し、システム設計を慎重に行ったときに設計者が直面する問題のひとつに、残差要因が大きくなることが挙げられます。これまで無関係だった、あるいは見えなかった誤差要因が、トップクラスの性能を実現するための制限要素になります(たとえるなら、干ばつで川が干上がったときに、新しい川底の特長が初めて明らかになるようなものです)。つまり、1次、2次の誤差要因を最小化、あるいは排除したときに、3次の誤差要因が問題になるのです。

たとえば、ゼロドリフトアンプとそのアナログ信号チャンネルでは、オフセット誤差の原因の1つとして回路基板上のゼーベック電圧が考えられます。この電圧は、2つの異種金属の接合部で発生し、接合部の温度関数になります。回路基板上で最も一般的な金属接合は、はんだと基板間のトレースと、はんだと部品間のリードです。

プリント回路基板(PCB)にはんだ付けされた面実装部品の断面を考えてください(図11)。TA1とTA2が異なるような基板全体の温度変化により、はんだ接合部のゼーベック電圧に不整合が生じ、熱電圧誤差が発生することで、ゼロドリフトアンプの超低オフセット電圧性能を低下させます。

図11:高度なゼロドリフトアンプで誤差が大幅に減少すると、熱勾配やゼーベック電圧によるものなど、目に見えにくい要因が課題となり、対処が必要になります。(画像提供:Analog Devices)

図11:高度なゼロドリフトアンプで誤差が大幅に減少すると、熱勾配やゼーベック電圧によるものなど、目に見えにくい要因が課題となり、対処が必要になります。(画像提供:Analog Devices)

このような熱電対効果を最小限にするために、抵抗器はさまざまな熱源が両端を均等に暖めるように配置する必要があります。可能であれば、入力信号経路では、使用する部品の数とタイプを熱電対接合部の数とタイプに一致させる必要があります。熱電誤差源と一致させるために、ゼロオーム抵抗のようなダミー部品を使用できます(反対側の入力経路に本物の抵抗を使用します)。整合する部品を近接させて同じ方向に配置することで、ゼーベック電圧が等しくなり、熱的誤差を打ち消すことができます。

さらに、熱伝導を平衡に保つために、同じ長さのリード線を使用する必要がある場合もあります。基板上の熱源は、アンプの入力回路からできるだけ離してください。また、グランドプレーンを使用することで、基板全体に熱を分散させ、基板全体の温度を一定に保ち、電磁干渉(EMI)ノイズのピックアップを低減させることができます。

まとめ

今日のゼロドリフトICは、非常に安定して正確な性能を提供するため、超低周波信号を捕捉する際に正確性と一貫性が求められる実世界のアプリケーションにおいて、AFEの課題に対する解決策となります。DCまたはDCに近いそれらの信号を正確に増幅するという長年の課題を解決し、さらに広帯域幅が要求される多くの場面で活躍します。このようなアンプを実現するために、チョッパ方式とオートゼロ方式という2つの安定化技術を1つのICに統合することで、それぞれの長所を生かしつつ、アーティファクトや短所を大幅に低減できるようになります。

免責条項:このウェブサイト上で、さまざまな著者および/またはフォーラム参加者によって表明された意見、信念や視点は、DigiKeyの意見、信念および視点またはDigiKeyの公式な方針を必ずしも反映するものではありません。